人事・労務関連法改正情報、コンサルタントによる最新人事トレンドコラム

人事・労務・給与関連

コラム

人事関連の最新トレンドをレポートとしてご提供しています。

社労士の目線で法改正や、各種制度変更等に関する情報やシンクタンクと共同で最新の人事トレンドを分析・発信

毎月上旬更新となりますので、常に新鮮な情報をご提供しています。

-

社労士

社会保険労務士

社会保険労務士による労働社会保険・給与計算実務に関わる変更対応情報や労務に関する判例等をお伝えします。

-

MURC

三菱UFJリサーチ&コンサルティング

グループ企業であるMURCのコンサルタントにより「多様な働き方・人材の活用」に関する動向や企業として求められる対応を分かりやすくお伝えします。

-

DCS

三菱総研DCS

人事給与関連業務を手掛けるコンサルタントによる、人事給与に関するトレンド情報等をお届けいたします。

-

社労士202601

社労士202601「パワハラで免職は「適法」 福岡の消防職員、敗訴確定」「育介法・柔軟な働き方措置 意見徴収不要との誤解目立つ」等、人事労務関連レポート2026年1月号

パワーハラスメントを理由とした免職処分の適法性に関する判例や、育児・介護休業法における柔軟な働き方措置をめぐる誤解など、最新の人事労務トピックについて解説する。

-

MURC202601

MURC202601社員のキャリア形成支援を通じた離職防止

企業のテレワークにおける労働時間管理、子ども・子育て支援金制度の財源と施行時期、賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果などについて解説する。

-

社労士202512

社労士202512「外国人雇用実態調査」「マイナ保険証・資格確認書への完全移行について」等、人事労務関連レポート2025年12月号

令和6年の外国人雇用実態調査の結果、マイナ保険証への完全移行について、育児休業への意識調査などについて解説する。

-

社労士202511

社労士202511「これからのテレワークの在り方と企業の人事戦略」「子ども・子育て支援金制度の財源と施行時期」等、人事労務関連レポート2025年11月号

企業のテレワークにおける労働時間管理、子ども・子育て支援金制度の財源と施行時期、賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果などについて解説する。

-

MURC202511

MURC202511転勤に係る処遇見直しのポイント

昨今転勤に対する社員の抵抗感は高まり、転勤拒否や転勤が原因での離職が増加している。そんな状況の解決のため、企業が転勤処遇を見直す際のステップや、給与や補助制度を通じて転勤への抵抗感を軽減しつつ社員のキャリア形成に結び付けるためのポイントを紹介する。

-

社労士202510

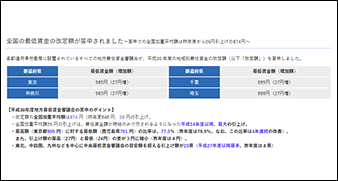

社労士202510「最低賃金過去最大の引き上げ」「年末調整における控除額の変更」等、人事労務関連レポート2025年10月号

最低賃金の引き上げ動向、年末調整における控除額の変更、事業場外みなし労働時間制の適用などについて解説する。

-

MURC202509

MURC202509進む賃金再編と、手当見直しのポイント

物価上昇や人手不足を背景に、日本企業では賃金制度の見直しが進んでいる。本コラムでは、賃金再編の背景と、注目される手当見直しのポイントを実務視点で解説する。

-

社労士202509

社労士202509「最低賃金改定の目安公表」「育児介護休業法改正ポイント」等、人事労務関連レポート2025年9月号

最低賃金の改定動向、雇用保険制度の変更、育児・介護休業法の改正ポイントなどについて解説する。

-

社労士202508

社労士202508「精神障害の認定過去最多」「メンタルヘルス対応の新しい取組」等、人事労務関連レポート2025年8月号

仕事上のストレスが原因で起こるトラブルと、その対策などを解説する。

-

社労士202507

社労士202507「年金制度改正法が国会で成立」「地方労働行政運営方針の概要と方向性について」等、人事労務関連レポート2025年7月号

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン、不支給処分を適法とする判決などについて解説する。

-

社労士202506

社労士202506「高年齢労働者の安全・健康確保ガイドライン」「バス運賃着服で退職金不支給 適法判断」等、人事労務関連レポート2025年6月号

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン、不支給処分を適法とする判決などについて解説する。

-

社労士202505

社労士202505「女性の活躍と健康課題」「兼業で過労自殺、初労災認定か」等、人事労務関連レポート2025年5月号

各種課題点や、健康管理の重要性などについて解説する。

-

社労士20250428

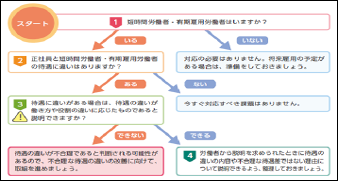

社労士20250428「同一労働同一賃金 見直し議論」「次世代育成支援対策推進法の改正」等、人事労務関連レポート2025年4月号

同一労働同一賃金 見直し議論開始などについて解説する。

-

MURC20250327

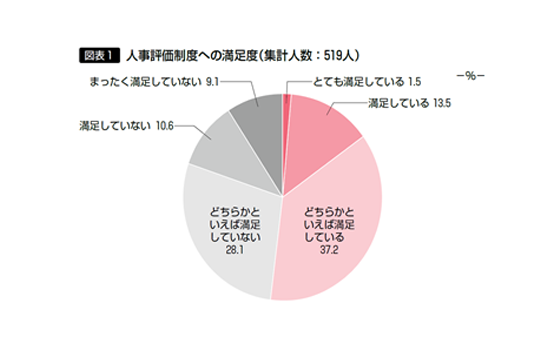

MURC20250327社員のエンゲージメントを高める人事評価運用のポイント

人材確保・定着のため、社員のエンゲージメント向上に着目する企業が増えている。本コラムでは人事評価を通じて社員のエンゲージメントを高め、人材定着につなげていくためのポイントを解説する。

-

社労士20250327

社労士20250327「育児休業関連の給付金新設」「同意のない配置転換、無効判決」等、人事労務関連レポート2025年3月号

春からの給付金制度新設や、最高裁判決などについて解説する。

-

MURC20250228

MURC20250228ベースアップの類型

実施企業が増加しているベースアップだが、実施目的に応じた適切なアプローチが求められる。本コラムでは目的別に類型化したベースアップの方法を解説する。

-

社労士20250228

社労士20250228「103万円の壁・賃金引き上げ」「2025年施行予定の法改正」等、人事労務関連レポート2025年2月号

年収の壁問題や2025年施行予定の法改正情報などについて解説する。

-

社労士20250131

社労士20250131「年収の壁問題」「連合2025年の春闘賃上げ要求方針を決定」等、人事労務関連レポート2025年1月号

年収の壁問題や、春闘方針など、今後予定されている動きなどについて解説する。

-

社労士20241213

社労士20241213「フリーランス法スタート」「高年齢者労災防止対策」等

人事労務関連レポート2024年12月号各種法改正の情報や、事業者側が留意すべき事項などを解説する。

-

MURC20241213

MURC20241213“ベテランの年上部下”とのコミュニケーションにおける3つのポイント

昨今、ベテランの年上部下を持つ管理職や現場リーダーが増加している。これらのリーダーが抱えている課題とその打ち手を解説していく。

-

社労士20241112

社労士20241112「特定求職者雇用開発助成金が要件緩和」「育児・介護休業法改正点」等

人事労務関連レポート2024年11月号各種制度の変更点や、法改正など、準備・留意すべき点を解説する。

-

社労士20241030

社労士20241030「緊急対応の頻度が高い勤務の取り扱い」「ジョブ型人事指針を公表」等

人事労務関連レポート2024年10月号人材不足等により、働き方や労働市場環境に変化が起きている。実例を交えて解説していく。

-

MURC20241018

MURC20241018中堅・中小企業の役員報酬改革における課題と打ち手

当社のコンサルティング現場における中堅・中小企業の役員報酬改革支援を通して見えてきた、役員報酬見直しを実施する上でのポイントについて実際の事例を交えながら紹介する。

-

社労士20240912

社労士20240912「賃上げ政策アイデアコンテスト」表彰アイデアに疑義

「令和6年度最低賃金 5%引き上げ」等

人事労務関連レポート2024年9月号賃上げに関する議論が多様な側面から実施されている。一部で話題になった内閣府の「賃上げ政策アイデアコンテスト」や最低賃金引き上げに関する話題を解説していく。

-

MURC20240814

MURC20240814職場内での長期的な能力開発施策とは?~On the Job Development(OJD)の取り組み~

近年、労働人口減少や人材獲得競争激化を背景に、「いかに若手人材を将来的な戦力として育成できるか」が、人手不足に悩む企業を中心に大きな課題となっている。この解決策の一つが、“On the Job Development”(OJD)である。その考え方や実践について解説していく。

-

社労士20240709

社労士20240709「育児・介護休業改正法が成立」「外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設」等

人事労務関連レポート2024年7月号各種法改正の情報や、調査結果等、人事担当者の方が押さえておくべき情報を解説も交えてご紹介しています。

-

社労士20240612

社労士20240612「注目の最高裁判決」「割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱い」等

人事労務関連レポート2024年6月号職種限定合意があるときの配置転換命令、事業場外みなし労働時間制の適用など、注目の最高裁判決について解説します。また、これらの判決を受けて、人事担当者が取るべき対策も含めて解説しています。

-

社労士20240513

社労士20240513「2024年春闘 中小企業の動向」「仕事と介護の両立支援ガイドライン公表」等

人事労務関連レポート2024年5月号今年の春闘は、大手企業を中心に満額回答など、高い水準での早期決着が相次いでいる中で、中小企業では大手企業との賃上げ率に乖離が見られる状況です。これらの課題に向けた社労士の見解等を解説していきます。

-

社労士20240409

社労士20240409「技能実習制度を廃止 新たな制度を創設する方針を決定」「同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取り組み」等

人事労務関連レポート2024年4月号政府は技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」創設に向けた技能実習適正化法と入管難民法の改正案を閣議決定しました。新しい制度についての解説と、留意すべき事項をまとめました。

-

MURC20240409

MURC20240409働き手のキャリアデザインを効果的に進める3つのポイント

キャリアデザインを効果的に進めるために押さえておきたい3つのポイントを解説する。

-

社労士20240313

社労士20240313「2024年春闘 賃上げをめぐる動向」「育児・介護休業法等の一部を改正する法律案作成」等

人事労務関連レポート2024年3月号経団連は経労委報告の中で2023年は賃金引上げにおける起点・転換の年になり、30年ぶりの高い水準になったと発表した。継続的な賃上げを実現するために、生産性の向上、適切な価格転嫁などが重要とされる。今後注目されていく賃上げについて、必要な事を解説していく。

-

MURC20240313

MURC20240313一般社員層へのジョブ型人材マネジメント導入の検討

経営を取り巻く環境変化が加速する中、職能資格制度・終身雇用・年功序列等を特徴とするメンバーシップ型の人材マネジメントから、職務を基準としたジョブ型の人材マネジメントに移行する企業が増加している。企業毎の実例を交えながら現状を解説する。

-

MURC20240222

MURC20240222シニア社員の戦力化に向けた職務面からのアプローチ

少子高齢化が加速する日本で、労働力の確保を目的とした対策のひとつとして、「高年齢者の雇用促進」が注目されている。どんな業務を担ってもらうのが適切かという「職務面からのアプローチ」について解説する。

-

社労士202429

社労士202429「産業医による就業禁止・休職命令」は適法、東京地裁判定等

人事労務関連レポート2024年2月号産業医の医学的判断に対する判例、雇用保険の適用範囲拡大など、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士2024116

社労士2024116「時間外労働時間上限規制開始」等

人事労務関連レポート2024年1月号「2024年問題」と総称される、時間外労働時間の上限規制猶予期間終了について、改めて範囲の振り返りなど。社労士事務所の見解をお伝えします。

-

MURC20240116

MURC20240116スキルベースの人材マネジメントは労働市場改革への処方箋となるか

成長分野への労働移動の円滑化に向けて、今後社会は変化に直面することになるだろう。

そうした社会変化に対して、企業人事はどのように適応していくべきだろうか?欧米で導入が進むスキル・タクソノミー(Skill Taxonomy)という考え方を紹介する。 -

社労士2023128

社労士2023128「労働条件明示のルール変更等」「人的資本に関する開示状況」等

人事労務関連レポート2023年12月号労働条件明示事項等の変更点、対応すべき事や人的資本開示に関する各社の対応状況に関する調査結果など。社労士事務所の見解をお伝えします。

-

MURC2023128

MURC2023128企業内研修を効果的に行うための「仕掛け」づくり

~社員の自律的学習を促進する人材育成施策~社内人材のスキル底上げや、リスキリングが昨今トレンドとなっているが、十分な効果が得られているのか?研修の効果を高めるために留意すべき「仕掛け」を解説する。

-

社労士20231115

社労士20231115「年収の壁対策」「労働安全衛生調査の概況」等

人事労務関連レポート2023年11月号人手不足解消の打ち手として期待される年収の壁対策、職場内でのストレス増加など。社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士20231012

社労士20231012「長時間労働が疑われる事業場の42.6%で違法な時間外労働」「業務改善助成金の制度」等

人事労務関連レポート2023年10月号違法長時間労働や業務改善助成金の制度に関するトピックスなど、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

MURC20231012

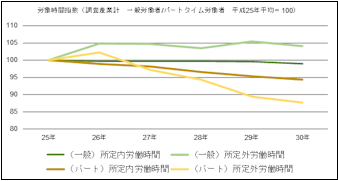

MURC20231012男女間賃金格差の分析のススメ

~管理職比率や平均勤続年数だけで賃金格差を説明しうるか?~男女間賃金格差が生じている要因について、厚生労働省のデータを用いて、独自の解析を実施、昨今賃金格差の開示や解消に向けた機運が高まる中、自社の状況分析の足掛かりとして、分析方法の一例を解説する。

-

DCS2023928

DCS2023928「人材価値の向上により、より魅力ある企業を造る「人的資本経営」に欠かせない考え方とは?」人事給与関連コラム

昨今話題となっている人的資本、対応することが目的ではなく、人材価値の可視化により、魅力的な企業を造ることが本来の目的です。企業価値を向上させるためにはどうしたら良いのか、DCSコンサルタントの目線で解説していきます。

-

社労士2023913

社労士2023913「再雇用者の基本給6割下回るは“違法”2審判決を最高裁が棄却」「最低賃金引上げ全国平均1,000円越え」等

人事労務関連レポート2023年9月号各種判例や法改正等に関する、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

DCS2023830

DCS2023830「企業の重要課題“生産性の向上”を視野に入れた真の人事DX、次の一手とは?」人事給与関連コラム

三菱総研DCSコンサルタントによる、直近の人事給与市場やアウトソーシング市場の動向を解説します。

-

社労士2023810

社労士2023810「特定技能2号の対象大幅拡大」「2024年問題」等 人事労務関連レポート2023年8月号

人手不足の解消を目的とした、外国人労働者が就労可能な産業分野拡大に関する情報など、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士2023712

社労士2023712「変化する時代の多様な働き方に向けて」「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案」等 人事労務関連レポート2023年7月号

多様な働き方の実現・次元の異なる少子化対策に関する政府の取り組みなどを社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士202365

社労士202365「賃金の引上げに向けた生産性向上支援」「労働条件明示ルールの制度改正」等 人事労務関連レポート2023年6月号

給与引き上げに向けた動き、各種制度改正等に関する、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士2023510

社労士2023510「年収の壁問題」「次元の異なる少子化対策に向けて」等

人事労務関連レポート2023年5月号雇用促進、労働人口の減少に対する対策など、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士202345

社労士202345「新年度からの変更点」「電子申請の対象拡大等」

人事労務関連レポート2023年4月号新しい働き方のあり方など、各企業の対応状況など、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士202339

社労士202339「賃上げをめぐる状況」「専門業務型裁量労働制の見直し」

人事労務関連レポート2023年3月号各種法改正等に対する各企業の対応状況など、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士202323

社労士202323「不合理な待遇差の禁止に対応するための見直し状況」「時間外労働の割増賃金率の引き上げ」

人事労務関連レポート2023年2月号各種法改正等に対する各企業の対応状況など、社労士事務所の見解をお伝えします。

-

MURC202323

MURC202323ジョブ型に求められるタレントマネジメントシステム選定のポイント

新型コロナ流行を契機に、年功的な人事制度からの脱却や、ジョブ型の人材マネジメントを導入する企業が増えている。円滑な人材の管理や人事部及び現場の負担軽減のために、タレントマネジメントシステム選定のポイントを解説する。

-

社労士202315

社労士202315「ジョブ型雇用の実現」「安全・安心な職場環境の実現」などに向けて実施すべき事 人事労務関連レポート2023年1月号

政府が進める新しい資本主義の実現や、従業員が安全に安心して働くためには何をすればよいのか。社労士事務所の見解をお伝えします。

-

社労士2022129

社労士2022129「労働安全衛生活動推進」「パワハラを理由とする分限免職」の情報など 人事労務関連レポート2022年12月号

安心して働ける職場づくりやパワーハラスメントを理由とする処分に関する司法判断など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

MURC20221202

MURC20221202中小企業におけるジョブ型人材マネジメント~採用・異動配置・人材育成のポイント~

様々な媒体でジョブ型雇用の人材マネジメントが議論されているものの、その内容は職務等級・評価・報酬制度といった基幹人事制度が中心で、かつ大企業にフォーカスされていることが多い。本稿では、基幹人事制度以外の施策(採用・異動配置・人材育成)について、中小企業におけるポイントを中心に解説する。

-

社労士2022114

社労士2022114「戦略的な人への投資」「長時間労働が疑われる事業場への対応」の情報など 人事労務関連レポート2022年11月号

法改正情報や職場での働き方など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

MURC20221013

MURC20221013ウィズコロナ時代に求められる「多様で柔軟な働き方」実現のポイント

2022年6月、政府は経済財政運営の指針である「骨太方針2022」の中で、新しい資本主義に向けた改革方針を打ち出した。新しい資本主義に向けた重点投資分野の冒頭に「人への投資と分配」を掲げ、人的資本投資の取り組みとともに、働く人のエンゲージメントと生産性を高めることを目指した「働き方改革」、および個々人のニーズに基づいた「多様な働き方」の実現と環境整備を目指している。今回はその取り組みについて解説していく。

-

社労士2022105

社労士2022105「最低賃金、過去最大の上げ幅」「出生時育児休業、育児休業改正」の情報など 人事労務関連レポート2022年10月号

2022年10月から変わることなど、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202295

社労士202295「男女の賃金の差異公表」「個別労働紛争」の情報など 人事労務関連レポート2022年9月号

法改正情報や職場での働き方など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202283

社労士202283「SAFEコンソーシアム」「副業・兼業促進ガイドライン」など 人事労務関連レポート2022年8月号

多様な働き方に関する情報や、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

MURC202283

MURC202283事業場外みなし労働時間制の見直し

事業場外みなし労働時間制とは、「会社の外で労働に従事」し、「労働時間の算定が困難」な場合、一定時間労働したものとみなす制度である。 業務遂行状態を把握できない外勤営業等が適用してきたと思われる制度だが、昨今、制度を見直す企業が増えている。 今回は制度の見直し等について、コンサルタントの見解を交えて解説を行う。

-

社労士202275

社労士202275「男女賃金差の情報開示義務化」「企業における同一労働同一賃金への対応状況」など 人事労務関連レポート2022年7月号

「男女賃金差の情報開示義務化」「企業における同一一賃金への対応状況労働同」など、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202263

社労士202263「職場における心理的健康と安全」「育児休業中の保険料の免除要件」など 人事労務関連レポート2022年6月号

法改正、制度改革、各種認定制度など、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

MURC202263

MURC202263期待される「人事部の働き方」の変化

DCSと三菱UFJリサーチ&コンサルティング共同調査結果昨年、三菱総研DCS株式会社と三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が共同で、人事部の機能、人事部の働き方、人事施策の方針について調査した。 調査では、調査結果を踏まえ人事部として次のような変化が求められていると提言している。

-

社労士2022511

社労士2022511「多様化する労働契約のルール」「改正育児介護休業法の実務ポイント一覧」など 人事労務関連レポート2022年5月号

法改正、制度改革、各種認定制度など、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

MURC2022511

MURC2022511DCSと三菱UFJリサーチ&コンサルティングが共同で、人事部の機能、働き方、人事施策の方針に関する共同調査を実施

昨年、三菱総研DCS株式会社と三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が共同で、人事部の機能、人事部の働き方、人事施策の方針について調査した。調査では、調査結果を踏まえ人事部として次のような変化が求められていると提言している。

-

社労士202247

社労士202247「ビジネスと人権」「ハラスメント対策義務化」など 人事労務関連レポート2022年4月号

「ビジネスと人権」「ハラスメント対策義務化」など、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202233

社労士202233「人的資本の行政対応について」「月単位の変形労働時間制の運用における注意点」など 人事労務関連レポート2022年3月号

「人的資本の行政対応について」「月単位の変形労働時間制の運用における注意点」など、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202224

社労士202224「2022年の主な法改正まとめ」「労働環境を巡る世界の動き」など 人事労務関連レポート2022年2月号

2022年の主な法改正まとめなど、社労士事務所の視点から人事業務に役立つ情報を発信していきます。

-

社労士2022112

社労士2022112「労働環境を巡る世界の動き」「衛生基準規則改正」など 人事労務関連レポート2022年1月号

労働環境を巡る世界の動きなど。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士2021126

社労士2021126「雇用保険マルチジョブホルダー制度」「パワハラ防止対策の「自主点検票」の活用」など 人事労務関連レポート2021年12月号

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」「パワハラ防止対策の自主点検」など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士2021112

社労士2021112「労働環境を巡る世界の動き」「心臓疾患の労災認定基準」など 人事労務関連レポート2021年11月号

「労働環境を巡る世界の動き」「心臓疾患の労災認定基準」など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士2021105

社労士2021105「雇用均等基本調査結果」など 人事労務関連レポート2021年10月号

「雇用均等基本調査結果」「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202192

社労士202192「新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用・労働に及ぼした影響と対策」など 人事労務関連レポート2021年9月号

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用・労働に及ぼした影響と対策」など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士2021819

社労士2021819「脳・心臓疾患労災認定基準の見直し」「ワクチン休暇」など 人事労務関連レポート2021年8月号

「脳・心臓疾患労災認定基準の見直し」「ワクチン休暇」など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202175

社労士202175「コロナ下の労働環境の影響と最低賃金の引上げ」「改正育児・介護休業法の成立と課題」など 人事労務関連レポート2021年7月号

ワーキングプアをなくす格差是正の動きや、ハラスメントに関する実態調査など。社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士202162

社労士202162「地方労働行政運営方針」「職場におけるウィズコロナ時代の対応」など 人事労務関連レポート2021年6月号

新時代における労働者の働き方改革、ダイバーシティへの取り組みなど、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

社労士2021511

社労士2021511「日本型雇用システム」「同一労働同一賃金」など 人事労務関連レポート2021年5月号

「同一労働同一賃金」や「日本型雇用システム」など、働き方に関連する話題を社労士事務所の見解を交えてお届けします。

-

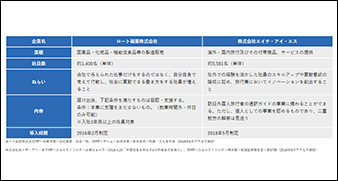

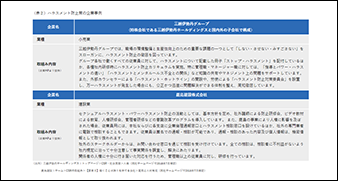

MURC2021511

MURC2021511持株会社の人事機能定義における留意点

グループ経営の意思決定スピードおよび的確さの向上、グループシナジーの発揮、グループ会社間の連携強化等を目的として、持株会社(ホールディングス、以下HD)を立ち上げる企業は数多い。そのような目的を実現するために、HDの多々ある役割の中で特に重要になるのがグループ人材マネジメントだ。HDがグループ全体の人事をどう束ねるか次第で各社の人材マネジメントのあり方が大きく変わってくるため、HDの人事機能をどう定義するかが重要な論点になる。本レポートでは、当社コンサルティング事例を用いながら、その留意点について紹介したい。

-

社労士202147

社労士202147「日本型雇用システム」「70歳までの就業機会確保措置の努力義務」など 人事労務関連レポート2021年4月号

「同一労働同一賃金と日本型雇用システム」や「70歳までの就業機会確保措置の努力義務」など、働き方に関連する話題を社労士事務所の見解を交えてお届けします。

-

社労士202132

社労士202132「同一労働同一賃金」「新型コロナウイルス対応」など

人事労務関連レポート2021年3月号日本型雇用システムから考える「同一労働同一賃金」や新型コロナウイルスに伴う在宅対応など、社労士事務所の見解をお伝えいたします。

-

MURC202132

MURC202132企業グループにおける労務リスク管理体制の構築

近年、労務リスク管理の重要性はますます高まっている。特に、複数のグループ会社を抱える企業では、1社で発生したトラブルがグループ全体に波及する恐れがあり、グループ一体の労務リスク管理体制の構築が必要である。本稿では、そのような企業の課題認識や取組みについて解説を行う。

-

社労士202129

社労士202129「育休関連」「雇用維持対策」など

人事労務関連レポート2021年2月号「育児休業の社会保険料免除拡⼤」や「男性の育休新設へ。育休取得の働きかけ義務化方針」など、働き方改革や新型コロナウイルス対策の新制度創設など。社労士事務所の見解をお届けします。

-

社労士202116

社労士202116「同一労働・同一賃金 最高裁判決について(3)」

人事労務関連レポート2021年1月号前回に引き続き「同一労働・同一賃金 最高裁判決」についてのレポートを中心にお届けいたします。旧労働契約法20条を巡る最高裁の一般的判断枠組みや「同一労働・同一賃金」の不合理性の判断基準など。

-

MURC202116

MURC202116雇用調整の動向と中堅・中小企業における実行のポイント

新型コロナウイルスの影響による業績悪化を背景に、企業の雇用調整に向けた動きの活発化が見られる。雇用調整に取り組む際、短期的な人員・人件費の削減効果だけに着目せず、実行に伴う様々なリスクを想定することがポイントと考える。雇用調整の動向や施策例とともに、中堅・中小企業が雇用調整に取り組む際のポイントをご紹介したい。

-

社労士2020122

社労士2020122「同一労働・同一賃金 最高裁判決について(2)」

人事労務関連レポート2020年12月号前回に引き続き、10月13日、15日に下された「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」に関する最高裁判決関連について、メディア等で取り上げられた論説などをもとに提携社労士事務所の見解等を交えて解説していきます。

-

MURC2020114

MURC2020114サーベイ結果活用の高度化

ストレスチェックの義務化や、従業員満足度・エンゲージメントに対する意識の高まりを背景に、社員に対して定期的に何らかのサーベイを行っている会社は多くあるだろう。一方で、その結果を組織づくりに十分活かせているかといえば、自信を持って「YES!」と答えられるケースは少ないのではないだろうか。本コラムでは、人事部門としてサーベイ結果を活用していくためのポイントと分析のプロセスをご紹介します。

-

社労士2020114

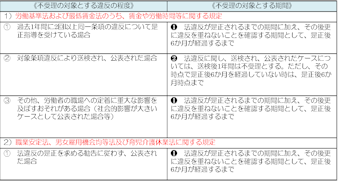

社労士2020114同一労働・同一賃金 最高裁判決

旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、〔平成25年4月1日施行〕)に基づく訴訟で注目されていた最高裁判決が10月13日及び15日に出されました。一昨年6月1日に長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件に続いての非正規社員の労働条件の格差を巡る最高裁判決です。本コラムではこの判決に対する解説を紹介します。

-

社労士2020102

社労士2020102労働法改正の現状と動向について③

令和2年の労働法改正に関し、本レポートでは最も重要と思われる「労働契約法」等の改正、4月1日施行されたいわゆる「同一労働同一賃金」の大企業への適用については昨年から解説をしてきたところです。同様に大企業において6月1日より施行された「パワハラ防止法」についても複数回概要をお知らせしてきました。

-

社労士202097

社労士202097労働法改正の現状と動向について②

令和2年5月29日、年金機能強化法が成立し、6月5日に公布されました。主な内容は、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等です。以下、これらのうち重要と思われるポイントを紹介いたします。

-

MURC202097

MURC202097現代における人事評価の在り方

「人事評価の時期が来る度にどうつけていいか困っている」、皆様の会社でそのような声は聞こえてこないだろうか。直近では、新型コロナウイルスの影響もあって、多くの企業でテレワークが急速に導入されており、ますます部下の「働き」が見え辛くなっている。そんな環境だからこそ、企業として今あらためて考えるべき人事評価の在り方とそのポイントについてお伝えする。

-

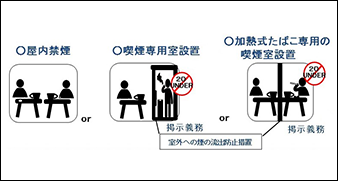

社労士202084

社労士202084労働法改正の現状と動向について

労務管理上必要な法改正の情報について、重要なものは本レポートで度々ご紹介してきました。特に直近では大企業で先行的に施行されるもので、4月1日から施行された「同一労働同一賃金」、6月1日から施行された「パワハラ防止法(略表記)」等について取り上げてきました。これらは中小企業も来年以降に順次施行されるため、今から準備しておかなければなりません。 当面、労務管理上の課題は、新型コロナウイルス感染症対策が中心とならざるを得ませんが、直接コロナに関連しないものの労務管理上関連する重要な法改正にも注目しておく必要があります。 法改正事項について、今月以降の各レポートで紹介していきますが、今回は、雇用保険法を取り上げます。

-

社労士202072

社労士202072労務管理上の新型コロナウイルス感染症対応について

日本経済新聞社の新型コロナウイルスに関しての上場企業百社の社長に対するアンケート調査によると、今後もコロナ禍では企業活動の制限は継続するとし、経営のニューノーマル(新状態)を探っていると指摘しています。 労務管理上の具体的内容では、テレワークを実施している企業の9割は引き続き継続するとし、約6割の企業は全従業員の5割以上を対象とすると回答されています。従業員の大半がデスクワークであるとすれば可能かもしれません。ただしテレワークを常態化させるのか、事業所へ出勤する形態を併用させるかについては定かではありません。

-

MURC202072

MURC202072中小企業の障害者雇用促進に向けた取り組み

政府は、労働力人口が減少することを見据えて、国民ひとりひとりが活躍できるよう、属性やライフステージに合った働き方ができる社会への取り組みを推進している。取り組みのひとつである障害者雇用は、雇用者数、実雇用率ともに順調に上昇しているものの、企業規模別にみると中小企業の進捗は芳しくない状況である。そのため、本稿では、取り組みが相対的に進んでいない中小企業について、先行する事例を交えながら企業の課題や対応のポイントを解説する。

-

社労士202062

社労士202062新型コロナウイルスに関する労働関係の課題

新型コロナウイルスにより、経済活動が著しく制約を受け、多くの企業は業績の悪化を免れなくなっています。政府は事業の継続と雇用維持のため様々な経済対策を行っています。しかしながら、休業を要請されている業界では事業規模を維持して存続することは厳しい状況となっています。 現在事務所に一番多く質問を受けているのが、事業縮小や休業する事業所において従業員を解雇せず休業手当を支払って雇用維持する場合、事業主に国が雇用調整助成金を給付する制度についてです。

-

社労士202058

社労士202058緊急事態宣言 発出される

4月7日安倍首相は、緊急事態宣言を特別措置法に基づき発出しました。措置対象の地域は、東京をはじめ、7都府県、期間は5月6日までとしています。 感染拡大が続き、病床数は明らかに限界に近づいており、従来から要請している外出自粛を徹底し、人との接触7~8割削減を目指すことで、感染拡大をピークダウンさせようとしています。同時に事業縮小に伴う経済対策措置を発表しました。

-

MURC202058

MURC202058なぜ今、就職氷河期世代支援が進められているのか?

2019年6月、政府は経済財政運営の指針である「骨太の方針」の中で、就職氷河期世代支援を進める方針を打ち出した。 「就職氷河期世代支援プログラム」として施策内容を発表するとともに、12月には行動計画を公表して、政府として3年間の集中的な支援に取り組み、就職氷河期世代の正規雇用者を3年で30万人増加させる目標を掲げている。

-

社労士202042

社労士202042新型コロナウイルスの感染拡大による業績が悪化した企業に対し『雇用調整助成金』の対象を拡大

昨年12月に中国武漢で発生した新型コロナウイルスによる肺炎は、日本国内でも感染が広がっており、行政だけでなく企業も対策に追われています。 厚生労働省からは経済団体に対して、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組に関する要請が行われております。

-

社労士202033

社労士202033経団連が2020年春季交渉指針 日本型雇用制度を見直し

1月23日、経団連が2020年春季労使交渉の経営側の指針を大筋でまとめました。 経済のデジタル化などに対応できない現在の雇用制度について、経団連の中西宏明会長は「強い危機感」があると表現。戦後一貫して採られてきた新卒一括採用、年功序列型賃金、終身雇用の3つを柱とするいわゆる「日本型雇用制度」は、当事者間の信頼関係を重視し、日本の国際的競争力を支える源泉となってきましたが、他の先進国に比べ、雇用の流動性が低く、現代社会に対応できないとの指摘もあります。 経団連は23日の会見では、「日本型雇用制度の見直しを重点課題に掲げ、経団連として課題を提起し、社員の意欲を高められる会員企業を後押しする」との指針を示しました。

-

MURC202033

MURC202033ダイバーシティ経営に関する企業の取り組み

経営環境の変化や労働力不足が進む中、経済産業省では、「多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」のことを「ダイバーシティ経営」と称し、経営戦略の一つとしてダイバーシティに取り組むことを推奨している。 本稿では実際にダイバーシティ経営を行っている企業の事例を紹介しつつ、これから本格的に取り組みを進めようとする企業や、既に取り組みを実施しているが思うように効果が出ないと感じている企業に対し、ダイバーシティ経営に取り組む際の留意点について解説したい。

-

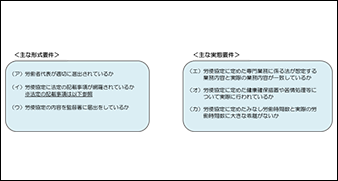

社労士202018

社労士202018労使協定 きちんとした方法で締結できていますか?

2019年の10月9日に、東京高裁において、英会話教室で講師を務めるイギリス人男性の雇止めが無効となる判決が出ました。 この男性は有給休暇の残日数がないのに有給取得を理由に長期休暇に入ったとして、会社から無断欠勤等を理由に雇止めされていました。 英会話教室は法定を上回る年休を付与しており、それらも含めて会社が時季指定を行う計画年休を実施していましたが、裁判では、 そもそも労使協定を締結していなかったため、会社が時季指定した有休は使用されたものとみなされず、無断欠勤の事実はなかったとして、当該雇止めは無効と判断されました。 これにより、原職復帰と数百万円のバックペイ支払が命じられたとされています。労使協定の締結について対応を誤ると、このように大きな労務リスクを負う事になります。 今更と思われるかもしれませんが、労使協定についての正しい知識を持った上で対応するために、もう一度労使協定とは何かについて再確認してみましょう。

-

MURC202018

MURC202018人生100年時代におけるマルチステージキャリアの形成支援

日本における平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳(2019年時点 厚生労働省「簡易生命表」)であり、今後も伸び続ける見込みである。企業では、「人生100年時代」を見据えた雇用の在り方を考える必要性が高まっている。 これまでの労働モデルは、学校を卒業後、就職して、同一会社で定年まで、あるいは転職しながら定年まで働き、その後はリタイア生活を送るモデルである。 企業におけるリタイア年齢(高年齢者雇用安定法の施行もあり、原則65歳)は、働く者からすると、人生の折り返し点に過ぎず、人生100年時代を見据えるとそれではリタイア後の人生が長すぎる。 「WORK SHIFT」によれば、人々の働き方は、学生、労働者、リタイアして老後を過ごすという3段階モデルから多段階の労働モデルへ一層シフトしていくとされている。

-

社労士2019123

社労士2019123「持続可能な開発目標(SDGs)」について③

SDGsの8番目のゴールは労働に関するもので、「すべての人のための持続的、インクルーシブかつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用とディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する。」 として、これに紐付くターゲットの一つが「8.7」で「強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終わらせるための緊急かつ効果的な措置を実施するとともに、最悪な形態の児童労働の禁止と根絶を確保する。 2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を終わらせる。」と定めています。 我々日本人にはなかなか身近な問題として捉えられませんが、客観的な実情を見ると、「現代奴隷制」は避けては通れない課題と認識せざるを得ません

-

社労士2019115

社労士2019115「持続可能な開発目標(SDGs)」について②

人間、地球及び繁栄のための行動計画であるSDGs(持続可能な開発目標)の採択された宣言の前文で「我々は、恐怖及び暴力から自由であり、平和的・公正かつ包摂的な社会を育んでいくことを決意する。 平和なくしては持続可能な開発は有り得ず、持続可能な開発なくして平和もあり得ない」として「平和」が、また、「人の尊厳、法の支配、正義、平等及び差別のないことに対して普遍的な尊重がなされる世界を目指すべき」とし、「人権」の尊重も重要な前提条件として述べられている。 人権のなかでもSDGsの目標5に掲げられている「ジェンダ平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献するものである」と位置付けされています。

-

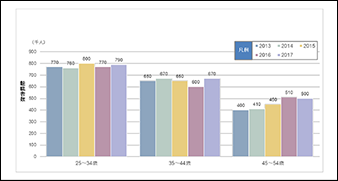

MURC2019115

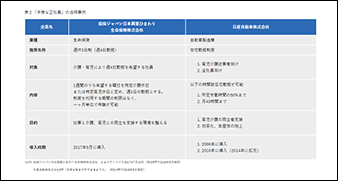

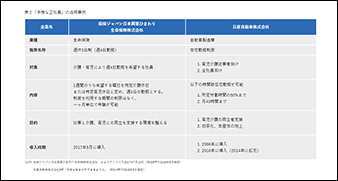

MURC2019115「外国人材」との協働に向けた企業の取り組みについて

我が国においては、少子高齢化により、人口の減少、特に生産活動の中核をなす労働力となりうる15歳以上65歳未満の年齢に該当する人口(以下、生産年齢人口 という)の不足が深刻化しており、対応策の一つとして、外国人材の受け入れについて議論がなされてきた。 これに関して、政府は出入国管理法を改正し新たな在留資格を設け、外国人材の受け入れを一段と推進する方針を示している。 企業においても、労働力不足への対応のみならず、グローバル展開における即戦力としての活躍を期待する等の理由で、外国人材を雇用する事業所は年々増えている。実際、我々の日常生活においても、飲食店やコンビニエンスストア等で働く外国人の方を目にする機会が非常に多くなった。

-

社労士2019104

社労士2019104「持続可能な開発目標(SDGs)」について①

9月17日、安倍首相も出席する国連総会が開催されました。23日は気候変動問題を協議し、24日は「持続可能な開発目標(SDGs)」の進捗を各国の首脳で話合われます。SDGsは2015年9月国連サミットで、より良き将来を実現するために2030年までに、極度の貧困、不平等、不正等をなくすための計画「アジェンダ30」を採決しました。17の「ゴール」と169の「ターゲット」で構成されています。我が国はSDGsの実現に向けて「Society5.0」を策定して施策を進めています。

-

社労士201993

社労士201993オリンピック開催時に向けて テレワークと時差出勤の活用

2020年夏に開催される東京五輪・パラリンピックに向け混雑緩和に向けた取り組みとしてテレワーク(在宅勤務)や時差出勤に対する関心が高まる中、東京五輪開催1年前となる今年、東京都庁では五輪期間に相当する7月22日から8月2日と、パラリンピック期間の8月19日~30日の計20日間、本庁勤務の職員約1万人を対象に以下のようなテレワーク及び時差出勤の実験に取り組みました。

-

MURC201993

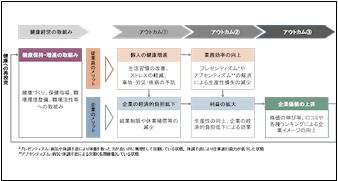

MURC201993企業の価値を高める「健康経営®」の取組み

近年、企業と個人を取り巻く環境は大きく変化している。特に「少子高齢化による労働人口の減少」の影響から売り手市場が進み、企業を支える人材の確保は益々困難になっている。このような状況下では優秀な人材の確保、定着、活用が大きな課題であり、これからの時代において企業の競争力を高めるためにはどのように解決していくかを考える必要がある。

-

社労士201982

社労士201982AI導入と働き方

AI活用が本格的に導入されることが社会的関心の広がりを見せる中、厚生労働省労働政策審議会労働政策基本部会が6月27日に「働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために」と題する報告書を取りまとめました。AI等は積極的に活用されると労働生産性を向上させ、人の代わりにAIが労働することで足りない労働力を補い、経済発展の基盤となる事が期待されています。さらに労働者がAI等を主体的に活用できれば自主的に仕事がしやすい職場環境を整えたり、満足のいくワークライフバランスを送れるようになり、労働者一人ひとりの幸福度を高め日本の豊かな将来につながるものと考えられています。

-

社労士201972

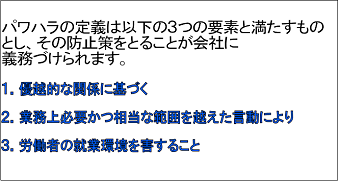

社労士201972「パワハラ関連法案」が成立

働き方改革の施策の一つである女性の活躍推進を実現していくためには、職場において男女問わず全ての労働者の人権が尊重されること、そのためにパワーハラスメント(以下「パワハラ」とします)やセクシャルハラスメントなどの様々なハラスメントの防止対策を実行していくことが非常に重要となります。中でもパワハラ対策についてはこれまで企業の自主的な対応に委ねられてきていましたが、今回、始めての法制化されました。

-

MURC201972

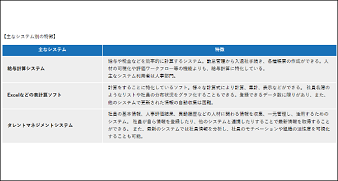

MURC201972タレントマネジメントとその運用を支えるシステム導入に向けて

現在、日本では「生産年齢人口の減少に伴う構造的な人手不足」や「働き方関連法案の成立」、「共働きなどのライフスタイルの変容」など、雇用を取り巻く環境が大きく変化している。 このような環境の変化に対応するため、「組織」と「個人」の両側面から、各社で様々な取り組みが実施されている。組織への対応としては、多様な社員が活躍しやすい環境整備としての地域限定正社員の導入や、組織の一体感を高める組織開発などがある。一方で、個人への対応としては、パーソナライズされた人材育成や、個人のキャリア希望に沿った業務の付与などが挙げられる。具体的な取り組みは多岐に渡るが、これらに共通する点は、多様な人材を前提とした人事管理を志向していることだ。

-

社労士201964

社労士201964働き方改革の実現に向けた労務管理

2018年12月2日に社会保険労務士法は施行50周年を迎え、去る1月31日に記念式典が開かれました。式典では筑波大学大学院、医学博士・精神科医の松崎一葉教授により「働き方改革の実現に向けた労務管理~組織のレジリエンス向上をめざして」と題した記念講演が行われました。ここでその内容の一部をご紹介いたします。

-

社労士201959

社労士201959パワーハラスメント防止対策の法案提出される

昨年成立した「働き方改革関連法」の主な柱は、長時間労働の抑制と正規・非正規間の処遇格差の是正(「同一労働・同一賃金」)です。人手不足の中、労働時間を短縮させたり、人件費を増額させ非正規社員の処遇を改善することは、企業経営、とりわけ中小企業にとってはとても厳しいことです。政府はこれらを法律で規制すると同時に、様々な助成金の給付等支援策を打ち出すとともに、「働き方改革」の実現の鍵は「生産性」の向上であると主張しています。

-

社労士201942

社労士201942働き方改革のカギは「生産性の向上」

昨年成立した「働き方改革関連法」の主な柱は、長時間労働の抑制と正規・非正規間の処遇格差の是正(「同一労働・同一賃金」)です。人手不足の中、労働時間を短縮させたり、人件費を増額させ非正規社員の処遇を改善することは、企業経営、とりわけ中小企業にとってはとても厳しいことです。政府はこれらを法律で規制すると同時に、様々な助成金の給付等支援策を打ち出すとともに、「働き方改革」の実現の鍵は「生産性」の向上であると主張しています。

-

MURC201942

MURC201942「長時間労働の是正」に向けた取組み施策の選び方

2019年4月より順次施行される働き方改革関連法案では、「長時間労働の是正」がテーマの一つになっている。労務管理上の対応に加え、企業はどのような対策に取組むべきか。本稿では、長時間労働の実態を俯瞰した上で、行政や経済界の取組み、企業の実践・取組み事例を通じて、「長時間労働の是正」施策の効果的な進め方を解説する。

-

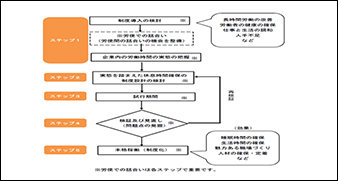

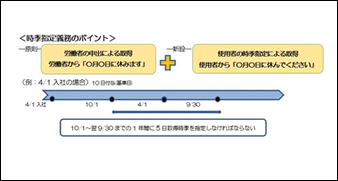

社労士201934

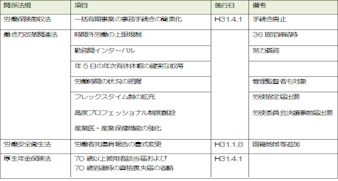

社労士201934「働き方改革」関連法施行元年

いよいよ昨年成立した働き方改革関連法の実質的施行が4月1日より始まります。主な制度の施行日は、下表のとおりです。有給休暇の時季指定については、法施行が4月1日のため当初4月1日以降の新たに付与される年次有給休暇を消化の対象とするという指導が一部なされてはいましたが、繰り越した分の年次有給休暇の消化でよいという見解に落ちつきました。

-

社労士201924

社労士201924働き方改革元年のスタート

さて本年は昨年6月に成立した「働き方改革関連法」の本格的運用が4月1日より開始されます。年休10日以上付与されるものに年5日の時季指定することの義務付け、フレックスタイム制の改正、 高度プロフェッショナル制度の導入、大企業では、「時間外労働の絶対的規制」(中小企業は2020年4月より)および「勤務間インターバル制度」の努力義務化が適用され、更に翌年4月から「同一労働同一賃金」が実施(中小企業は2021年4月1日より)されます。

-

MURC201924

MURC201924キャリア採用のミドル世代への展開に伴う人事諸制度設備の取り組み

人手不足が社会的課題となっている昨今、様々な属性(性別・年齢・国籍・経験など)の社員を採用・活用する動きが拡がっている。そういった中で、これまで新卒採用中心だった企業もキャリア採用の割合を 拡大しているケースもみられる。本稿ではミドル世代に拡大しているキャリア採用の状況を今一度概観した上で、ミドル世代の定着に向けた人事諸制度整備の取り組みについて紹介する。

-

社労士201918

社労士201918同一労働 同一賃金指針案

11月27日 厚生労働省は所管の労働政策審議会の職業安定分科会、雇用環境・均等分科会、同一労働同一賃金部会で「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」(以下「指針案」と称す)をとりまとめたと発表しました。指針案は平成28年12月に発表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」(以下「ガイドライン案」と称す)を、本年7月に成立した働き方改革関連法と成立時での国会の付帯決議、6月の長澤運輸事件最高裁判決等踏まえ、修正してまとめられたものです。

-

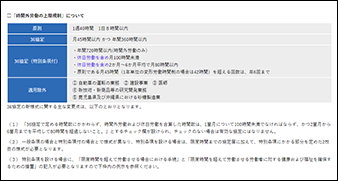

社労士2018124

社労士2018124労働時間に関する制度の見直しについて(2)

先の国会で成立した働き方改革関連法の労働基準法関係で、「高度プロフェッショナル制度」が新設されます。この制度は、4週4日以上の休日(年間104日以上)を与えることや、インターバル確保・深夜業制限などを課しますが、 対象労働者が時間外労働・休日労働や深夜労働に従事しても割増手当を支払う必要のない制度で、労働時間と賃金の関係がリンクしない新たな制度です。現在来年4月1日の法施行にあたり決めておくべき省令内容として、 対象業務・年収要件の算定方法及び額などが検討されています。

-

MURC2018124

MURC201812470歳雇用時代を見据えた企業の対応策

少子高齢化が進む日本において労働力の確保は社会的課題であるが、対策の一つとして注目されており今後更に議論が進展すると想定されるテーマが「シニア世代(本稿では60歳超の従業員を指す)の活用」である。既に法制化されている65歳までの雇用に続き今後やってくるであろう70歳雇用時代に向け、先行する事例を交えながら企業が今から準備すべきポイントを解説する。

-

社労士2018112

社労士2018112労働時間に関する制度の見直しについて(1)

成立した働き方改革関連法の中で、労基法改正内容は重要な部分です。中でも労働時間に関する改正は日々の働き方に直結することですので、施行前に改正内容を正確に把握し準備しておかなければなりません。 また、近年は事業所に対し労働時間の管理について監督署の指導が細かくなっているように感じます。これは、長時間労働の抑制策として、一部の適用除外の業種を除いて 2019年4月1日(中小企業では2020年4月1日)より時間外労働の規制が施行されること、さらに休日の取得等一定の条件を設けたうえで使用者側の長年の要求であった賃金の関連性を除いた 労働時間規制の対象外の働き方を認める高度プロフェッショナル制度の導入が意識されているようにも思えます。

-

MURC2018102

MURC2018102副業・兼業制度の活用に向けた企業の取り組み

働き方改革関連法案の成立を機に、これからの企業人事には以前にも増して社員の視点に立った人事施策の検討が求められるようになる。本稿では社員のライフステージやキャリアに応じた働き方の1つとして副業・兼業の制度に焦点を当て、企業事例を紹介しながら導入の意義と企業の取り組み方について述べる。働き方改革実行計画では『働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るようにする』ために検討すべきテーマが9つ挙げられている。その1つとして「柔軟な働き方がしやすい環境整備」があり、その実現手段として取り上げられているのがテレワークと副業・兼業である。

-

社労士2018102

社労士2018102働き方改革関連法

働き方改革関連法が成立し、7月6日に公布されました。働き方改革関連法の第一の課題は、非正規労働者の処遇改善であるとされています。この実現に向けて、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正や既に非正規労働者の待遇格差の不合理性の内容を具体的に示す同一労働同一賃金ガイドライン案の作成が行われています。正規労働者と非正規労働者の格差を是正しなくてはなりませんが、現状では人事・賃金制度を同一化して、同一労働同一賃金を実現することは難しいと言えます。

-

社労士201893

社労士201893働き方改革法案の動向について⑤

働き方改革関連法が成立し、今後各企業の皆様は就業規則の改定・人事制度の見直しに着手されると思います。長時間労働を抑制させるための時間外労働の上限規制等労働基準法の改正は原則来年の4月1日に施行されます。(中小企業は一部施行が2020年4月1日、60時間超の時間外割増50%は2023年4月1日施行) 高度プロフェッショナル制度も来年4月1日より運用開始が可能となります。

-

社労士201882

社労士201882働き方改革法案の動向について④

梅雨明けと同時に「働き方改革関連法案」が6月29日に成立しました。主要な点については本レポートでも取り上げてきましたが、概要は「~ 働き方改革関連法の概要(各法律の主な改正点) ~」で簡単にまとめていますので参照ください。今回の法律で留意すべき点、以下の課題点の一部について述べます。今回の法案は労働基準法をはじめ、8つの法律を改正するもので内容は非常に多岐にわたっています。さらに、法案を審議する過程でいくつかの修正がなされました。

-

MURC201882

MURC201882企業におけるハラスメントの影響とその防止策

近年、ハラスメントが社会問題化し、マスメディアに複数件が取り上げられている。報道の際には加害者の行為だけでなく、ハラスメントが起きた背景にある組織内の慣習や人間関係にも言及される。加害者個人の責任だけでなく、防ぐことができなかった組織全体の責任も問われるのである。本稿ではハラスメントが企業に与える影響を改めて確認した上で、防止策について企業事例を交えながら解説する。

-

社労士201873

社労士201873働き方改革法案の動向について③

働き方改革法案のなかで労働時間規制と同様に注目されているのが非正規雇用者の格差是正「同一労働同一賃金」です。今回の判決はこの法案の行方に大きな影響を与えるものとしても注目されていました。同一労働同一賃金については厚生労働省が平成28年12月に「同一労働同一賃金ガイドライン案」として発表しており、法案はこのガイドライン案に法的根拠を与えるものとして準備されたものです。今回の判決は政府が進めるこの格差是正策の考えと概ね一致するという意味で妥当な判決が出されたと言えます。

-

MURC2018611

MURC2018611「多様な正社員」の活用に向けた企業の取り組み

「多様な正社員」の活用は従来から多くの企業により続けられてきた。本稿では「多様な正社員」を取り巻く環境を今一度概観した上で、特に近年の制度改定に見られる傾向を紹介し、今後の展望を述べる。短時間勤務社員や地域限定正社員などを有効活用する事例の記事やニュースを目にする機会は多いだろう。「残業や転勤に制限がある社員を今後いかに戦力にできるか」という企業の検討は今に始まったことではないが、中長期的なトレンドとして今後も一層重要視されると考えられる。

-

社労士201864

社労士201864働き方改革法案の動向について②

働き方改革法案が4月6日に国会に提出され、本格的な議論が進められています。国会審議がストップしていたため、今国会で法案が成立するためにはかなり厳しい日程となりそうです。最も論戦が繰り広げられると予想されるのが「高度プロフェッショナル制度」です。この制度の対象者はそれほど多くないことから、あまり一括成立にこだわらず、喫緊の課題である時間外労働の規制について優先的に議論を進め成立させ、次に、一定の時間で成果を出すための生産性の向上を計る施策へ議論が進められるべきと考えます。

-

社労士201852

社労士201852働き方改革法案の動向について①

今国会で議論されている「働き方改革法案」の趣旨は、正規雇用と非正規雇用との処遇格差の是正を図るもので、労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)・パート労働法第8条(短時間労働者の待遇の原則)・労働者派遣法第30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)を改正整備するものです。現行法でも「不合理な労働条件」の禁止が明記されていますが、法文上の明記されている不合理とする判断基準が抽象的で分かりづらく裁判で争われるようになっていることから、法律上明確にしていくことが改正の重要なポイントです。