コラム

「同一労働同一賃金 見直し議論」

「次世代育成支援対策推進法の改正」等、

人事労務関連レポート2025年4月号

2025 年04 月28日

同一労働同一賃金 見直し議論開始などについて解説する。

◆トピックス

同一労働同一賃金 見直し議論開始

令和7年2月に労働政策審議会同一労働同一賃金部会が6年ぶりに開かれ、同一労働同一賃金制度の見直しに向けた議論が開始されました。

平成30年、働き方改革関連法によるパートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正により、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のため以下の規定の整備が行われました。

- 不合理な待遇差を解消するための規定の整備

短時間・有期雇用労働者

- 同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質や目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化

- 正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である有期雇用労働者の均等待遇の確保を義務化

派遣労働者

①派遣先の労働者との均等・均衡待遇

②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇

のいずれかを確保することを義務化 - 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

- 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

各規定の施行は令和2年4月(中小企業におけるパート・有期法の規定は令和3年4月)で、働き方改革関連法の施行5年後見直し規定に基づき、検討を開始したものです。

今回の論点としては上記規定の見直しのほか、同一労働同一賃金ガイドラインの改正や、非正規雇用労働者の正社員転換推進等の支援などがありますが、議論の中では待遇に関する説明義務について、実効性の担保に向けたさらなる強化を求める声などが挙がっています。

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保の実現に向けた取組の有無」を聞いた調査※1では「取り組んでいる(取り組んだ)」、「待遇の見直しは必要ないと判断した」又は「異なる雇用形態が存在しない」と回答した事業所は令和6年には92%に上っていますが、待遇差の内容や理由に関する説明に関する調査※2では、待遇差の内容や理由の説明を企業に求めたことがある労働者は8.0%で、うち説明を受けたのは5.4%にとどまっています。また、待遇差の内容や理由に関する説明に対して納得した人は57.5%という結果でした。

同一労働同一賃金部会は今後、労使関係団体、有識者等からのヒアリングを行い、以降個別の論点について順次検討していくというスケジュールになっています。

※1 厚生労働省「労働経済動向調査」

※2 労働政策研究・研修機構「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査(労働者調査)」(2023年)(速報値)

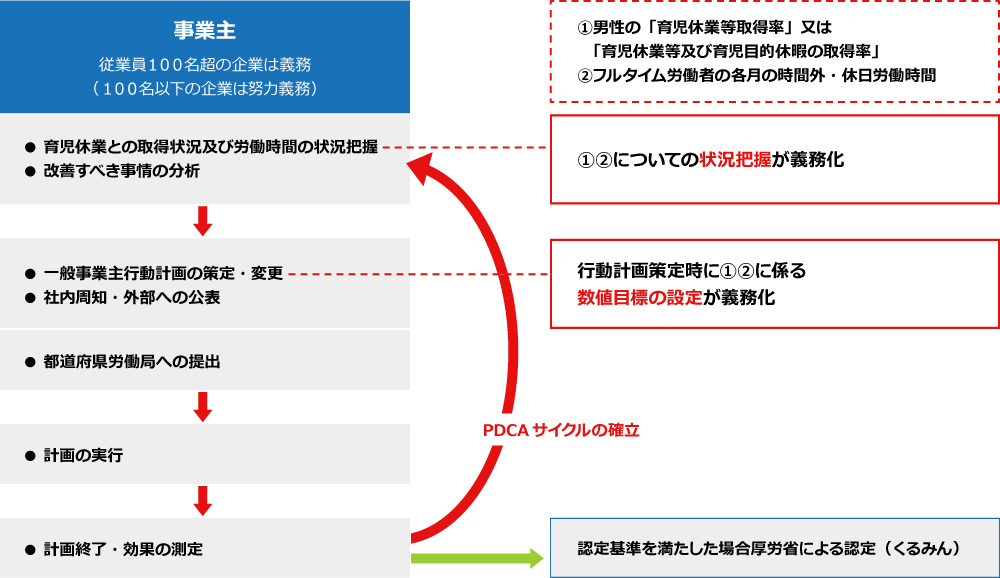

令和7年4月 次世代育成支援対策推進法の改正

平成17年に施行された「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のための法律です。

昨年成立した改正法が、令和7年4月1日に施行されました。法律の有効期限も令和17年3月31日までに延長されましたので、4月より新たな10年がスタートすることになります。

男女とも仕事と子育てを両立できる職場環境を目指すために事業主の取組を一層促す必要があることから、今回の改正により「一般事業主行動計画」を策定・変更しようとする場合、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標設定が義務付けられ、PDCAサイクルを確立することが必要となりました。

令和7年4月 高年齢雇用継続給付の支給率変更

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日以降に60歳に該当する方は、高年齢雇用継続給付の支給率が変わりました。

| 各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |

|---|---|

| 64%以下 | 各月に支払われた賃金額の10% |

| 64%超75%未満 | 各月に支払われた賃金額の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付金額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |

| 75%以上 | 不支給 |

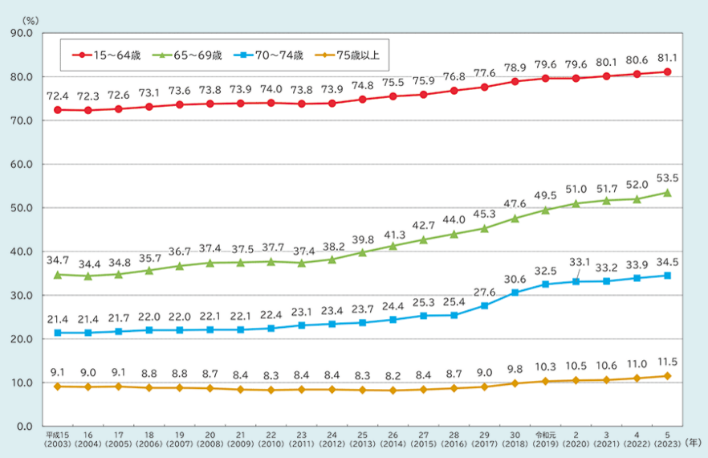

令和6年版高齢社会白書の労働力人口比率の推移によると、65歳以上69歳の就業率は50%を超えています。平成25年の高齢者雇用安定法改正により、65歳までの雇用確保が義務化され、令和3年改正で70歳までの就業確保が努力義務とされたことにより、高齢者の就業率が上昇していることが、今回の改正の背景にあります。

ストレスチェック、全事業所で義務化へ

「ストレスチェック」制度は、定期的に労働者のストレス状況の検査を行い、自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善、及びメンタルヘルス不調の未然防止を目的として、平成27年に始まりました。

現行法では、50人未満の小規模企業を対象外として来ましたが、本年3月14日に閣議決定がなされ、今国会での法改正を経て、3年以内に50人未満の小規模企業を含む全事業所で義務化する見通しとなりました。

ストレスチェック制度には、最大50万円の罰金規定を含む労働基準監督署への報告義務がございますので、未実施の場合はお早めの導入をご検討ください。

国内での精神障害の労災補償は、令和元年度で2,060件だったのに比べて、令和5年度に3,575件と、僅か5年で173%まで急増しており、各企業での自律的な対応を促す為の法改正とも考えられます。制度を整備し、検査結果報告書を労働基準監督署に提出するだけではなく、毎年の検査終了後に結果を分析し、自社内のストレス因子となる事象の解決を目指すようお願いいたします。

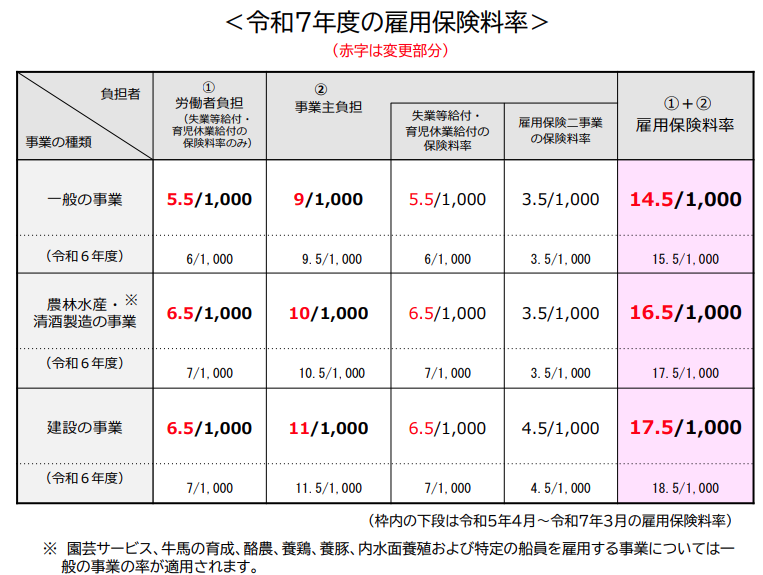

雇用保険料率の変更のご案内

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

労働者負担も、事業主負担も令和6年度の保険料率より0.5ずつ下がる結果となっております。