コラム

「賃上げ政策アイデアコンテスト」表彰アイデアに疑義

「令和6年度最低賃金 5%引き上げ」等

人事労務関連レポート 2024年9月号

2024 年9 月12 日

賃上げに関する議論が多様な側面から実施されている。一部で話題になった内閣府の「賃上げ政策アイデアコンテスト」や最低賃金引き上げに関する話題を解説していく。

◆トピックス

- 内閣府「賃上げ政策アイデアコンテスト」表彰アイデアに疑義

- 令和6年度最低賃金 5%引き上げへ

- 夜勤時間帯全体が労働時間に当たることを前提とした特段の賃金合意認めず~東京高裁~

- 令和7年4月から育児休業給付金の支給延長手続きが変わります

- 厚生年金の適用、企業要件撤廃に賛成多く 厚労省懇談会

- 障害者テレワーク雇用の窓口開設 企業の採用課題解決に向け

内閣府「賃上げ政策アイデアコンテスト」表彰アイデアに疑義

内閣府は6月、全職員を対象に「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」を開催し、その結果をホームページ等で公表しました。優勝アイデアとして「残業から副業へ。すべての会社員を個人事業主にする。」が表彰されましたが、その内容に各方面の専門家等から指摘が相次ぎ、全国社会保険労務士会連合会も、労働基準法や社会保障制度の趣旨に反すると声明を出しました。

当該アイデアは、【所定の終業時刻の前後で「労働契約」と「業務委託契約」を切り替え、定時退勤以降の残業を禁止し、残業相当分を個人事業主として仕事を受託することで社会保険料負担などが減り、企業にとってはコストカットにつながり、従業員にとっては手取りが増える等、労使双方にメリットがある】というものでしたが、次の点に疑義が生じます。

■労働者性と個人事業主性

労働基準法第9条では、「労働者」を「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義されています。この「使用される者」という部分が表す「使用従属性」を判断する基準のひとつとして、「指揮監督下の労働」4点(下図)が労働基準法研究会報告で示されています。この基準に照らし、個別具体的な状況を判断する必要がありますが、労働者を定時後に「個人事業主」に切り替えられることを全面的に肯定するようなアイデアには疑義があります。

| 使用従属性 に関する 判断基準 |

① 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 |

|---|---|

| ② 業務遂行上の指揮監督の有無 | |

| ③ 拘束性の有無 | |

| ④ 代替性の有無 |

昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」より

また、個人事業主扱いということになれば、労働基準法などの労働法が適用されなくなるため、労働時間が管理されなくなり、長時間労働を助長させる恐れがあります。労働者性が認められるにもかかわらず、業務委託と銘打って、残業代の支給を免れ、社会保険料を安く済ませようという手法は以前より「脱法手段」として指摘されており、同様の趣旨のアイデアが優勝という形で称賛されたということについても疑義を呈します。

■フリーランスに係る法制度の動向

昨今、日本では「フリーランス」が脚光を浴び、特にコロナ禍以降、個人事業主に対する法整備は急速に進められようとしています。個人事業主といえども、社会保障のセーフティネットに取り入れようと図っています。その一例として令和6年11月から企業等から業務委託を受けるフリーランスの方が労災の特別加入の対象として認められることが決定しています。この優勝アイデアは、こうした時代の流れと真逆の内容となっている点でも、驚きを禁じ得ません。

あくまでコンテストという名目ではありますが、このような様々な誤解を生じ得る考え方が“政府公認のもの”として世の中に普及してしまうことの影響の大きさは容易に想像できるものであります。政府全体での労働関係法令等に対する規範意識を高める取り組みを強く求めると同時に、社会保険制度の意義や労働時間規制の趣旨に照らし、一貫性のある政策を、国民の誤解を招くことがないよう十分な配慮をしたうえで広める必要があるでしょう。

令和6年度最低賃金 5%引き上げへ

中央最低賃金審議会は、令和6年度の最低賃金の引き上げ額の目安を全国一律50円に決定し国へ答申しました。目安どおり引き上げられた場合の上昇率は5%、全国加重平均は1,054円となり、昨年実績の43円を上回り4年連続で過去最大の上昇幅となります。近年の物価上昇に加え、日本の最低賃金の水準は世界的に見て低く、政府は2023年「新しい資本主義実現会議」において、2030年代半ばまでに全国加重平均1,500円への引き上げを目指すと表明しており、今後も継続的な最低賃金引き上げが求められています。

■最低賃金引き上げの必要性

日本では、かつて男性が正社員として働き妻子を養い、女性が家事育児に従事するのが一般的だった時代背景があり、最低賃金と関わりの深いパート・アルバイトなどの「家計の補助的な収入」の額についてはあまり重要視されてきませんでした。しかし、構造改革政策やリーマンショックなどを経て、非正規雇用者が約4割を占めるまで急速に増加したことや、正規雇用の月給労働者でも、最低賃金近傍の給与水準で働く割合も多くなったことで、直近の最低賃金は「家計の補助的な収入」ではなく、「実質上の生活収入」という傾向が見受けられます。労働者(国民)の生活向上のためには、今後も最低賃金の引き上げは必要不可欠と言えます。

■最低賃金引き上げによる問題点

企業側の観点から見れば、一部の中小企業や小規模事業者の賃金支払い能力の面では、大幅な引き上げは厳しいという指摘もあり、ただ単に最低賃金が引き上げられるだけでは、経営の悪化は免れない厳しい状況となっています。

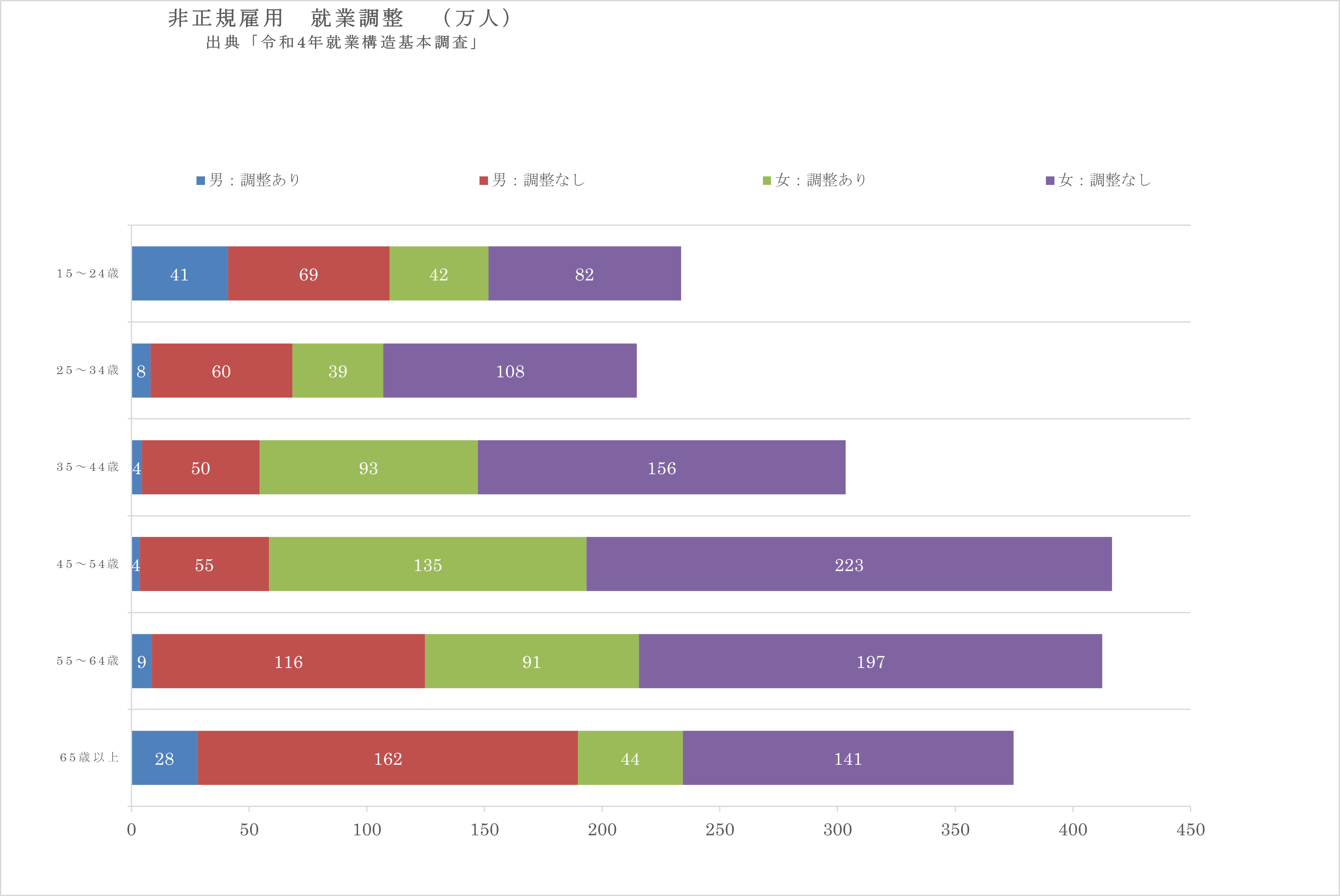

また、前号でも健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の就業調整について取り上げた通り、収入が上がり就業調整をすることによる労働力不足も深刻な問題となっています。非正規雇用者の就業調整をしている割合では、特に女性の(35~44歳)、(45~54歳)の層で4割近く(3人に1人以上)になっており顕著にその傾向が見られます。

就業調整の理由 有配偶女性パートタイム労働者 ※複数回答

| 就業調整をする理由 | 割合 |

|---|---|

| 一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険・厚生年金保険の被扶養者から外れ、自分で加入しなければならないため | 57.3% |

| 自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなければならないから | 49.6% |

| 一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除が少なくなるから | 36.4% |

| 一定額を超えると配偶者の会社配偶者手当がもらえなくなるから | 15.4% |

出典「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」

就業調整をする理由として「被扶養配偶者であることの維持」を目的としていることが分かります。賃上げによって年収が上がると、所得税や社会保険料の負担が増加したり、配偶者の家族・扶養手当等の対象から外れたりするためと考えられます。しかし、就業制限をせずに働き、社会保険に加入することで「将来の年金が増える」「傷病手当金や出産手当金の支給対象になる」「社会保険料の半額を会社が負担してくれる」など、長期的に貧困リスクに備えられ、生涯年収もプラスとなる試算が出ています。このメリットが正しく認識されていない可能性があることも指摘されています。

■今後求められること

上述の通り、賃金の引き上げを単体で行うのは、多方面でミスマッチや意図せぬ課題を生むことにつながるため、国による大きな制度改革は必要不可欠であり、特に中小企業に対する支援措置を十分に考える必要があります。中小企業団体は「3号被保険者制度の見直し」、「価格転嫁対策の実施」、「助成金の充実」を政府に要望しています。

ただし、国の抜本的な制度改革を待っている余裕は企業側にはなく、早急な対応が求められます。企業としては新しい制度改革を注視しながら、社内の賃金制度や労働生産性の向上といった仕組みを見直すだけなく、有益な人材の就業離れにつながらないよう従業員の働き方への提案まで踏みこんだ対応も検討する必要があるのではないでしょうか。

夜勤時間帯全体が労働時間に当たることを前提とした特段の賃金合意認めず~東京高裁~

千葉県内の社会福祉法人のグループホームに勤務していた労働者が、泊まり勤務における夜勤時間帯の残業代の支払いなどを求めた裁判で、東京高等裁判所は「夜勤時間帯が労働時間に当たることを前提とした特段の賃金合意」に対し、「そのような合意は趣旨・内容が明確となる形でされるべき」として一審判決を大きく変更しました。

一審 千葉地方裁判:夜勤時間帯の賃金合意を認定

「夜勤時間帯の全体が労働時間に当たる」としたうえ、夜勤手当の支給実態に鑑み、夜勤時間帯(午後9時~午前6時の間のうち8時間)の一日当たりの夜勤手当を6,000円とする賃金合意を認定しました。割増賃金の算定基礎は6,000円を8時間で除した750円と評価し、69万5,625円と同額の付加金請求を認めました。

二審 東京高裁:賃金合意を認めず

一審同様「夜間時間帯の全体が労働時間に当たる」としたが、賃金合意は認められないとしました。同法人はこれまでの裁判で、夜勤時間帯については緊急対応に要した時間のみを時間外労働として扱う運用をしていると主張し「夜勤時間帯の労働時間該当性を争ってきた」と指摘したうえで、夜勤時間帯全体が労働時間に当たることを前提とした特段の賃金合意は認められないとしました。割増賃金の算定基礎は、基本給、夜間支援体制手当、資格手当になるとして、未払い割増賃金312万968円と同額の付加金など計644万5,473円の支払いを同法人に命じ、特段の賃金合意については、趣旨・内容が明確となる形でされるべきと判示しました。

争点となった、夜勤時間帯の「労働基準法の労働時間の該当性」と、就業規則等による「一定の時間帯に対する手当の合意」について一審と二審で異なる結果となりました。ある労働(時間)に対していかなる賃金を支払うかは、最低賃金法に違反しない限り就業規則、労働協約、労働契約などで決めることができ、大星ビル管理事件(最一小判 平14.2.28)では「労働契約上、不活動仮眠時間に対しては泊り勤務手当以外に賃金を支給しなくてもよいとされていたので、労働者が求めた就業規則上の時間外勤務手当、深夜就業手当などの請求はできない」と判断されています。今後も最高裁で争われた場合は、一審判決が支持される可能性も考えられ、注視すべき事件と言えます。いずれにしても、不活動時間を労働時間と認識したうえで、大星ビル管理事件の最高裁判例を参考に、不活動時間に対して通常の賃金を支払うか、特定の賃金を支払うかということを契約上(就業規則等)明確にしておくことが重要です。

令和7年4月から育児休業給付金の支給延長手続きが変わります

雇用保険法施行規則の一部改正により、令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由として、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが変わります。

| 従来 | 令和7年4月から | |

|---|---|---|

| 【確認書類】 ・市区町村発行の入所保留通知書 |

【確認書類】

|

【延長要件】 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると認められた場合のみ |

従来の延長時確認では保育園入所の有無のみで判断されましたが、令和7年4月からはその入園申し込みの妥当性についても確認されることになります。10月頃より来年4月入園申し込みを受け付ける自治体が多いため、4月以降に入園申し込みを予定されている従業員に変更点・注意点をご説明いただく必要があります。

■延長を満たさないと判断される事例

- 申し込みをした保育所等が合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみとなっている

- 保育利用の申し込みにあたり入所保留となることを希望する旨の意思表示をしている

厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

厚生年金の適用、企業要件撤廃に賛成多く 厚労省懇談会

国は常時従業員数の要件撤廃と併せ、飲食・理容業などの常時5人以上を使用する個人事業所も適用する方針を固めました

支払う年金保険料は労使折半となるため、事業主の経済的・事務的な負担は増すことが想定されます。適用拡大への十分な準備期間の確保や事業所などへの配慮措置や支援策についても今後検討する考えです。

【企業要件撤廃・個人事業主への適用拡大された場合の被保険者イメージ】

| 法人 | 適用 |

社会保険(健康保険、厚生年金保険)加入の対象者

|

|

| 個人事業主 | 常時従業員 | ||

| 5人以上 | 5人未満 | ||

| 製造業や土木業など 17種類 |

適用 | 対象外 | |

| 上記以外 | 新たに 適用へ |

||

現在、社会保険の加入が必要のない事業所でも新たに適用されることになり、会社側で事前に対応を想定する必要があります。厚生労働省より社保加入に関する特設サイトが開設されていますので対応の手順(会社側の準備、従業員への説明など)をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

障害者テレワーク雇用の窓口開設 企業の採用課題解決に向け

令和5年度に引き続き、厚生労働省はICT※を活用した障害者のテレワーク雇用を推進するため、テレワーク導入について、「まだ情報収集中である」、「相談事項が明確になっていない」といった状況であっても、受け入れ前から採用・その後の定着までを各段階において、無料で最大5回(障害者のテレワーク雇用を導入した場合、追加で最大2回)のサポートを受けられる、企業向けの相談窓口を開設いたしました。

※Information and Communication Technology(情報通信技術)

https://twp.mhlw.go.jp/