コラム

「高年齢労働者の安全・健康確保ガイドライン」

「バス運賃着服で退職金不支給 適法判断」等、

人事労務関連レポート2025年6月号

2025年6月

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン、不支給処分を適法とする判決などについて解説する。

◆トピックス

- 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

- バス運賃1000円を着服、退職金1200万円の不支給 適法に

- 働くパパママ育児応援奨励金を拡充 最大420万円支給 ~東京都

- 130万円の壁対策としてキャリアアップ助成金に新コース

- 地方公共団体の賞与支払届の取り扱いが一部変更されます

- 令和7年6月1日~職場における熱中症対策が強化されます

- 自己都合退職者の給付制限が1カ月に短縮されました

- 高年齢雇用継続給付の引き下げに伴う老齢厚生年金の支給停止率の引き下げ

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

高年齢労働者の労災の実態

60歳以上の働く人は2003年時点では雇用者全体の10%を下回っていましたが、その後20年かけて緩やかに上昇し、2022年には18.4%と、ほぼ5人に1人となりました。それに伴い、労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める割合も増加し、20年前には15%だった比率が30%に達し、倍増しています。

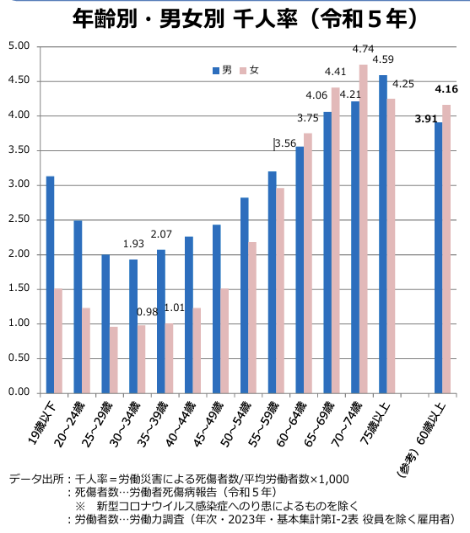

2023年の「働く人1,000人当たりの労災発生率」を見ると、最も低い30~34歳の男性1.93人、同女性0.98人に対して、60~64歳は男女とも3.5人以上、65歳以上では同4人を超えています。

高年齢労働者の労災の傾向を分析すると、男性では脚立からの「墜落・転落」において若年労働者との発生率の差(60歳以上の発生率は20歳代の約3.5倍)が顕著で、女性では「転倒による骨折等」の若年労働者との発生率の差(60歳以上の発生率は20歳代の約15.1倍)が目立っています。

こうした現状を踏まえ、厚生労働省は「高年齢労働者の労働災害防止対策の推進」を重点対策事項として定め、具体策として2020年に策定した「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」を踏まえた対策を各事業所に求めています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001107783.pdf

高齢者は身体機能が低下すること等により、若年層に比べ労災の発生率が高く、また労災による休業見込み期間も、年齢が上がるに従い長くなる傾向を示しており、休業も長期化しやすいことが分かっています。体力に自信がない人や仕事に慣れていない人を含めすべての働く人の労働災害防止を図るためにも、職場環境改善の取組が重要です。

ガイドラインのポイント

- 事業者に求められる取組

高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、①安全衛生管理体制の確立 ②職場環境の改善 ③高年齢労働者の健康や体力の状況把握 ④高年齢労働者の状況に応じた対応 ⑤安全衛生教育 など実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めることが必要とされます。 - 労働者に求められる取組

生涯にわたり健康で長く活躍できるようにするために、一人ひとりの労働者は、事業者が実施する取り組みに協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組むことが必要とされます。

労働安全衛生法の改正

国は将来的に全体の労働力人口は減る一方で、働く高齢者の割合は増えると推計しています。少子高齢が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境を整備するため、本年の通常国会に提出されていた「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」は、5月8日に可決成立し、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとしています。

努力義務とする対策としては、段差の解消や手すりの設置のほか、高齢者の体力や特性に配慮した作業内容の見直しなどを想定しています。定期的な健康診断や体力チェックの継続的な実施も求めていくようです。厚労省の2023年の調査では、60歳以上の労働者がいる企業は8割弱でしたが、高齢者の労働災害に取り組んでいると回答した企業は2割弱にとどまりました。対策を講じない理由としては、「自社の高年齢労働者は健康」「取り組み方がわからない」といった回答が目立ちます。厚労省は法改正によって企業に努力義務を課すことで対策の推進につなげたいとしています。

バス運賃1000円を着服、退職金1200万円の不支給 適法に

京都市営バスの元運転手X(以下X)が、勤務時間中における運賃着服(合計1000円)と電子たばこ使用(合計5回)を理由として懲戒免職され、退職金支給制限規定に基づき本来支給されるはずの退職金(1211万4214円)の全額を不支給とする処分を不服とした裁判で、最高裁判所第一小法廷(堺徹裁判長)は同市の不支給処分を適法とする判決を下しました。

事件の概要

令和4年2月11日、Xは5人の乗客から運賃計1150円の支払いを受けるに当り、硬貨は運賃箱に入れさせ、千円札は手で受け取ったが売上として計上せず着服した。また同月、停止中のバスの運転席で計5回、車内では禁止されている電子タバコを使用した。同市は同月18日、バスのドライブレコーダーによりこれらの行為を発見。Xは上司との面談の場で、喫煙については認めたものの、着服については当初否定。上司の指摘を受けたことで認めるに至った。同市は同年3月2日、Xを懲戒免職としたうえで、退職金1211万4214円を全額支給しない処分を下した。

二審は、懲戒免職は適法としたものの、以下要件から退職金の全額不支給は、労働者の行為に比べ酷すぎるとして、社会通念上著しく妥当性を書いて裁量権の範囲を逸脱したものとして違法と判断しました

- 職務内容は民間の同種の事業におけるものと異ならない

- 本件非違行為によって、バスの運行等に支障が生じ、又は公務に対する信頼が害されたとは認められない

- 本件の被害金額は1000円にとどまり、被害弁償もされている

- 在職期間29年間で、退職金は1211万円余りである

- 本件非違行為以外に一般服務や公金等の取扱いに関する非違行為はみられない

それに対し最高裁は、全額不支給を違法とした二審判決を棄却し、以下の事実関係に着目し、退職手当支給制限処分に係る管理者の裁量権の逸脱濫用を否定し、退職金支給制限処分は適法との判断をしています。

- 運賃の着服は、公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服したというものであって、それ自体、重大な非違行為

- Xは、乗客から直接運賃を受領し得る立場にある上、通常1人で乗務することから、運賃の適正な取扱いが強く要請される。運賃の着服は、同事業に対する信頼を大きく損なうものといえる

- Xは、乗務中に、1週間に5回も電子たばこを使用しており、勤務の状況が良好でないと評価されてもやむを得ない

- 運賃の着服及び勤務時間中の電子たばこ使用に至った経緯に特段酌むべき事情はなく、Xは、それらが発覚した後の上司との面談の際にも、当初は本件着服行為を否認しようとするなど、その態度が不誠実であった

最高裁は、「退職手当支給制限処分をするか否か、これをするとした場合にどの程度支給しないこととするかの判断を管理者の裁量に委ねているものと解され、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となるものというべきである」と判示しています。

~退職金支給制限処分にかかる過去の判例~

公立学校教員が飲酒運転により退職金計1700万円全額不支給処分を受けた事件

(最高裁令和4年(行ヒ)第274号同5年6月27日第三小法廷判決)

退職手当支給制限処分に係る判断については、平素から職員の職務等の実情に精通している者の裁量に委ねるのでなければ、適切な結果を期待することができない。したがって、裁判所が退職手当支給制限処分の適否を審査するに当たっては、退職手当管理機関と同一の立場に立って、処分をすべきであったかどうか又はどの程度支給しないこととすべきであったかについて判断し、その結果と実際にされた処分とを比較してその軽重を論ずべきではなく、退職手当支給制限処分が退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、当該処分に係る判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に違法であると判断すべきである。

小田急電鉄事件(東京高判平成15年12月11日)

鉄道会社の従業員が電車内でした痴漢行為を理由とし懲戒解雇され、また退職金の全額を不支給とされたため退職金を請求した事件。痴漢を撲滅すべき電鉄会社の社員が行為を働いたことは許されざる行為だが、私用上であったこと・報道等はされず会社に直接的影響は無かったこと、功労という面でも勤務態度が非常に真面目で、資格取得など自己の職務上の能力を高める努力をしていたこと、また、他に金銭の着服という会社への直接の背信行為をした社員に対しては退職金の一部支給としていることから、3割を支給するのが妥当である。

どちらも懲戒免職処分と退職金支給制限処分のものでしたが、以下の点により判断が分かれました。

- 会社へ直接影響がある背信行為であったかどうか。会社の被害額が少額だったとしても行為自体を重視する。

- 永年の功労という側面から勤務態度に対しても重要な要素として考慮されている。

また、直近の行為や態度によって、勤務状況が良好でないと評価されてもやむを得ないとしている。 - 退職手当をどの程度支給すべきかを判断するのではなく、管理者が不支給としたことが裁量権の範囲を逸脱し、これを濫用しているかどうかを判断している。

退職金には「賃金の後払い的性格」「功労報償的性格」「生活保障的性格」という3つの性格があります。

このことから、就業規則に退職金不支給条項を定めていたとしても、過去の判例から「永年の勤続の功労を抹消させてしまうほどの背信行為がない限り、退職金の不支給は許されない。」とされています。

会社としては、まず就業規則の退職金支給制限規定をきちんと定め、その判断が社会通念上著しく妥当を欠いた判断かどうか注意しましょう。ただ、時代の流れからか、勤続の功労や、会社に対する背信行為の基準は厳しくなったのではないかと感じる判例でした。

働くパパママ育児応援奨励金を拡充 最大420万円支給 ~東京都

東京都は令和7年度、東京都内で育児休業の取得を推進する中小企業への、以下2つの奨励金の支給上限額を引き上げました。

働くパパコースNEXT

- 育児・介護休業法に基づく職場環境整備について1つ以上実施し、合計15日以上の育業を取得したこと

- 加算となる取組により最大420万円(従来410万円)

働くママコースNEXT

- 「合計1年以上の育業」、「面談、情報提供の実施」、「育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和7年4月1日以降、就業規則に育児休業期間の延長等を整備」したこと

- 加算となる取組により最大175万円(従来165万円)

| 対象事業者 | 都内勤務の常時雇用する従業員を2人以上かつ6ヶ月以上継続して雇用し、東京都内で事業を営んでいる企業等(従業員数300人以下) |

|---|---|

| 事業実施期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |

| 申請期間 | 対象となる育業から原職に復帰し、3ヶ月経過する翌日から2ヶ月以内 (※過去に本奨励金を受給していない企業等が対象) |

上記奨励金は併用可能であり、職業生活と家庭生活の両立できる職場環境作りの更なる後押しがなされています。具体的には、以下URLをご参照下さい。

https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/mokuteki/ikujikyugyo.html

※「育業」とは、東京都の公募で決まった「育児休業」の愛称です

130万円の壁対策としてキャリアアップ助成金に新コース

厚生労働省は「年収130万円の壁」による働き控えの解消に向けて、キャリアアップ助成金に新コースを設けることを明らかにしました。現行の「社会保険適用時処遇改善コース」が年収106万円の壁への対応の助成金であるのに対して、新コースの「短時間労働者労働時間延長支援コース」は年収130万円の壁に対応します。助成金の金額も、旧コースより増額、特に中小企業・小規模企業は手厚くなっていますので、人員不足に悩まれている事業主様はぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。令和7年7月1日施行予定です。

【短時間労働者労働時間延長支援コースの概要(暫定措置)】

| 要件 | 1人当たりの助成額 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 所定労働時間の延長 | 賃金の増加 | 大企業 | 中小企業 | 小規模企業 | |

| 1年目 | 5時間以上 | - | 30万円 | 40万円 | 50万円 |

| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 | ||||

| 3時間以上4時間未満 | 10%以上 | ||||

| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 | ||||

| 2年目 | 更に2時間以上延長 | - | 15万円 | 20万円 | 25万円 |

| - | 基本給をさらに5%以上増加又は昇給、賞与もしくは退職金制度の適用 |

||||

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下

2025年4月からのキャリアアップ助成金の変更点はこちらに記載されています。状況に合わせご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf

地方公共団体の賞与支払届の取り扱いが一部変更されます

厚生労働省は「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)において、人事院勧告等により遡及して給与改定が行われたことにより生じる賞与額の増額分の取り扱いについて令和6年度中に結論を得るとしていました。今回、令和7年4月以降に当初分が支給される賞与から、差額支給分をまとめて訂正手続きを行うことが困難な場合には、差額支給分を実際に支払われた賞与として賞与支払届を提出することとしても差し支えないとされました。

今回の取扱いの変更は地方公共団体の事務負担軽減を目的とした対応のため、直ちに一般の事業者の賞与支払届の取扱いに影響を与えるとは読み取れませんが、賞与支払届についてお困りの際はあかつきまでご相談ください。

令和7年6月1日~職場における熱中症対策が強化されます

令和7年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、事業者に熱中症対策が義務付けられます。近年、職場における熱中症による死亡災害の傾向は2年連続で30人レベル、他の災害の約5~6倍、死亡者の約7割は屋外作業であり気候変動の影響により更なる増加が懸念されることが背景となっています。

「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、「暑さ指数(WBGT)28以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間超の実施が見込まれる作業」となります。

事業者に義務付けられるのは、「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係労働者への周知」となり、現場の実態に即した具体的な対応が求められます。

改正の概要は、①②です。

① 早期に発見と報告するシステムの構築 「作業に従事する者が熱中症の自覚症状がある場合」や「作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合」にその旨を報告させるための体制を整備し、関係者に周知しなければならないこととする。

② 早期に対処するための体制を整備 事業者は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業中止、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及びその実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならないこととする。

手順や連絡体制の周知として「朝礼やミーティングでの周知」「会議室や休憩室などへの掲示」「メールやイントラネットでの周知」が例示されています。また、本改正は、新たに熱中症に関する教育を義務付けているものではありませんが、引き続き、「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」の実施要綱に基づき教育の実施が推奨されています。高年齢雇用の方の増加もあり、屋外作業だけではなく屋内での対策も視野に入れ、災害予防の体制を整えることが望まれます。

自己都合退職者の給付制限が1カ月に短縮されました

自己都合退職者は、失業給付受給にあたって、待期満了の翌日から原則2カ月間(5年以内に3回を超える場合は3カ月間)の給付制限期間がありましたが、労働者が安心して再就職活動を行える観点等を踏まえ、令和7年4月1日以降に、正当な理由なく自己の都合で退職した場合の給付制限期間は原則1カ月となりました。

※退職した日が令和7年3月31日以前である場合の給付制限期間は原則2カ月です。

※退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合により退職し、受給資格の決定を受けた場合の給付制限期間は3カ月となります。

※自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合の給付制限期間は3カ月となります。

高年齢雇用継続給付の引き下げに伴う老齢厚生年金の支給停止率の引き下げ

雇用保険法における高年齢雇用継続給付について、令和7年4月1日から給付率が、賃金の最大15%から最大10%に引き下げられました。高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金は、同質の給付であることに鑑み、一定の併給調整を行いますが、高年齢雇用継続給付の引下げに伴い、老齢厚生年金における支給停止率を引き下げました。

令和7年4月1日から、老齢厚生年金における支給停止率は、標準報酬月額の最大6%から最大4%となりました。ただし、次のいずれかの場合は、経過措置により従前のとおりです。

- 施行日(令和7年4月1日)より前に60歳に到達し、高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合

- 施行日(令和7年4月1日)より前に再就職し、高年齢再就職給付金を受給する場合