コラム

ベースアップの類型

2025 年02 月28 日

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット

HR第1部 コンサルタント相澤 了太

大手専門商社の人事部門にて採用を中心とした人事施策全般の企画、運用業務を担当。三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に入社後は主に組織人事領域のプロジェクトに参画。

日本労働組合総連合会が公表する賃上げ率[1]は2021年以降右肩上がりである。2024年の春闘での賃上げ率は5.17%と33年ぶりの5%超となった。

賃上げが注目されている背景として、コロナ以降の経済の回復や世界的な物価上昇、さらに深刻化する人手不足などへの対策が考えられる。「賃上げ」という言葉は、昇格や人事評価反映等による個人別の「昇給」と、賃金表の改定による給与の引上げを指す「ベースアップ」の総称である。5%を上回る賃上げは、各社が昇給だけでなくベースアップについても積極的に推進している証左と思われる。

上記の通り主に経済的要因を背景として実施企業が増加しているベースアップだが、実施目的に応じた適切なアプローチが求められる。そこで本コラムでは目的別に類型化したベースアップの方法を解説する。

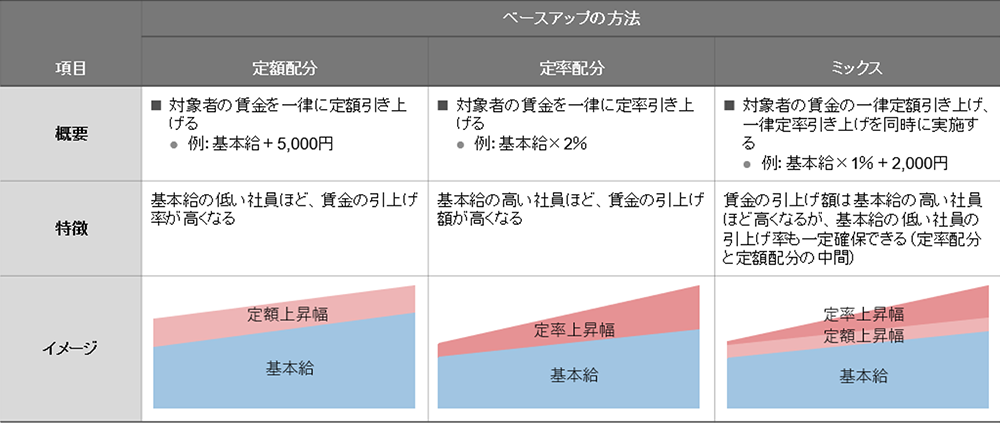

ベースアップの方法には主に「定額配分」「定率配分」「ミックス」の区分がある。「定額配分」が対象者全員の基本給を一律に引き上げるのに対し、「定率配分」および「ミックス」は、引き上げ額に差が生じる点が特徴である。また、「全従業員」を対象とする方法以外にも、例えば管理職を含まず「非管理職のみ」を対象にするなど、対象者を限定するベースアップも存在する。

【図表1】ベースアップの方法

(MURCにて作成)

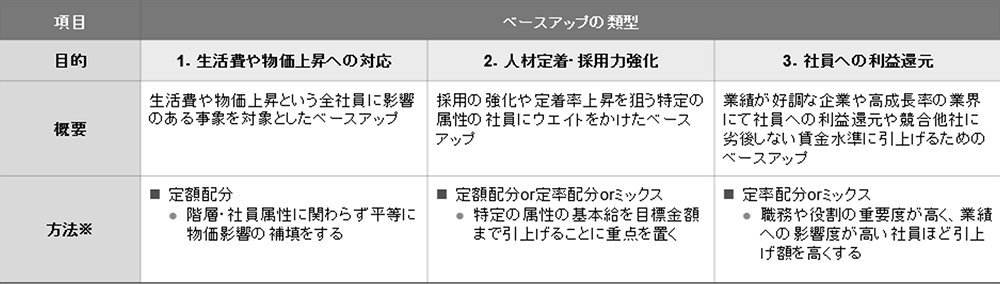

なお、ベースアップの目的は多岐に渡るが、本コラムでは「生活費や物価上昇への対応」「人材定着・採用力強化」「社員への利益還元」の3つに大別して解説する。

1.生活費や物価上昇への対応

インフレや物価上昇が進む中で、従業員の生活水準の維持を目的とするベースアップである。生活費や物価上昇は社員の属性に関係なく発生する事象であるため、全社員を対象とすることが基本的な考え方となる。

目的を踏まえると、階層・社員属性に関わらず平等に物価影響の補填をする定額配分が主な手法として考えられる。全社員一律の定率配分やミックスの方法を選択すると、賃金水準の高い社員ほど引上げ額が大きくなり、賃金水準が低い層から見た不平等感が残り、期待したほどモチベーション喚起ができない可能性があることに注意が必要である。

2.人材定着・採用力強化

人手不足への対策の一環として、人材の定着や採用競争力の向上を目的とするベースアップである。課題感を抱える特定の属性(階層や職種)にウエイトをかけたベースアップが求められ、全社一律の引上げでは目的が果たしにくい。

総額人件費に制限がある場合において、若年層の人材定着や採用力強化を目的とする場合では、若年層の賃金水準および初任給の引上げ額(もしくは率)を高くし、その他の社員の引上げ額(もしくは率)を抑えるような形となる。

方法としては、ベースアップをすべき階層や職種(課題感を抱える特定の属性)の競合他社や業界の水準を把握したうえで、目標となる水準まで対象の基本給を引上げることが考えられる。

3.社員への利益還元

主に業績が好調な企業や成長率が高い業界において、過年度の社員の貢献を人件費に還元し、自社の賃金水準を業界の成長スピードや競合他社に劣後しないようにすることを目的としたベースアップである。

本来、企業目線では賞与等の一時金にて利益還元を行う方が固定費は膨らまず、人件費を柔軟に調整しやすいが、企業の体力がつき、将来的にも安定的な利益拡大が見込める場合等には、ベースアップの方が社員に対するメッセージとして訴求しやすい場合もある。

方法としては、 最もわかりやすい「定額配分」が想定されるが、「社員の貢献度に報いる」という観点では、職務や役割の重要度が高い社員ほど業績拡大への貢献度が高いという見方をしたうえで、定率配分、もしくはミックスを選択することが考えられる。

【図表2】目的別のベースアップの類型

※上記は目的からすると合理的と考えられる方法であるが、各社の状況に応じて他の方法も取り入れられる

(MURCにて作成)

まとめ

特に大企業等では労働組合の要求に対してベースアップをすることで、世間状況を踏まえた継続的な賃金の見直しが実施されるケースも多くみられる。一方で、中堅・中小企業等では労働組合がないことも多く、長期間賃金テーブルの見直しが行われていないケースもあり、環境変化に伴い個社ごとに能動的にベースアップの実施を検討する必要がある。

ベースアップの目的は企業によって異なるが、昨今の物価上昇はどの企業にも影響があり、既に多くの企業で社員の生活水準を維持することに主眼を置いたベースアップが実施されている。また、今後、人手不足が一層深刻化するため、転職市場において自社の賃金を魅力的な水準まで引上げる施策の一つとして、特定の職種や階層にウエイトをかけたベースアップが増加することが想定される。

引用文献

- [1]日本労働組合総連合会_連合結成移行の平均賃金方式での賃上げ状況の推移

(連合|労働・賃金・雇用 春季生活闘争 >連合結成以降の賃上げ要求の推移)

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部

組織人事ビジネスユニット

HR第1部 コンサルタント相澤 了太(あいざわ りょうた)

-

経歴

大手専門商社の人事部門にて採用を中心とした人事施策全般の企画、運用業務を担当。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に入社後は主に組織人事領域のプロジェクトに参画。 -

プロジェクト実績

人材マネジメント施策の構築支援

基幹人事制度構築支援

人事評価者研修講師 等 -

専門領域

組織人事領域全般。特に基幹人事制度設計構築。