コラム

「育児休業関連の給付金新設」

「同意のない配置転換、無効判決」等、

人事労務関連レポート2025年3月号

2025 年03 月27日

春からの給付金制度新設や、最高裁判決などについて解説する。

◆トピックス

- 令和7年4月 育児休業関連の給付金新設

- 同意のない配置転換 最高裁差し戻し審 無効判決

- 女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化

- 2025年春闘 ~ベースアップを念頭に置いた検討を要請~

- 労働安全衛生関係の一部手続の電子申請義務化

令和7年4月 育児休業関連の給付金新設

子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」は令和7年4月より新しく創設される給付金です。以下に概要をご説明いたします。

育児休業に係る給付金の全体像

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するために創設された制度で、両親がともに育児休業を取得した場合に給付金が支給されます。この給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて、最大28日間支給されるもので、両親が協力して育児に取り組むことを支援する目的があります。

支給要件、対象期間、申請手続き、支給額は以下のようになります。

支給要件

①被保険者(給付金を受け取る人)が、対象期間内に14日以上の育児休業を取得していること。

②原則として、被保険者の配偶者が、子の出生日または出産予定日から8週間以内に14日以上の育児休業を取得していること。ただし、配偶者が育児休業を取得できない状況にある場合(配偶者がいない、法律上の親子関係がない、被保険者が配偶者から暴力を受け別居中、無業者、自営業者、産後休業中など)は、配偶者の育児休業取得が要件となりません。

対象期間

被保険者が産後休業をしていない場合:子の出生日または出産予定日から8週間。

被保険者が産後休業をしている場合:子の出生日または出産予定日から16週間。

申請手続き

原則、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請と同時に行う必要があります。

※これらの給付金の申請後に、別途、出生後休業支援給付金の申請を行うことも可能ですが、その場合は、他の給付金の支給が決定した後に行う必要があります。

支給額

休業開始時賃金日額 × 休業期間(上限28日)× 13%

※他の育児休業給付金と合わせて、手取りで賃金の約10割相当(給付率80%)

育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、働く親への経済的支援を強化し、柔軟な働き方を促進することを目指し創設されました。2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」を受けることができます。

受給資格

①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。

②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月が12か月あること。

各月の支給要件

①初日から末日まで続けて、被保険者である月

②1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

③初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給対象となる時短就業(育児時短就業)

育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。

※被保険者が時短勤務制度を利用することを、申し出ていることが必要です。

支給額

育児時短就業給付金の支給額=育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%

手続きの概要

育児時短就業給付金を受けるには、育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うこともできます。

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を介していた場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。

4月からの保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは延長申請に際し、基本的には保育所等に当面入所できなかったことを示す、市区町村が発行する「保育所等の利用ができない旨の通知」のみ必要でしたが、2025年4月以後に育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は以下の書類が必要となります。

必要書類

①育児休業給付金延長事由認定申請書

あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みをしていること

②市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し

③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知

子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたことについてハローワークの確認を受けること

同意のない配置転換 最高裁差し戻し審 無効判決

滋賀県の社会福祉協議会が運営する福祉施設で、技術職として18年間勤務した従業員が同意なく事務職への配転命令を受けたことに対し、当該配転命令の無効を争い、今年1月に差し戻し審にて当該配転命令が違法であるとして、大阪高裁は使用者に対し損害賠償として約88万円の支払いを命じました。

第一審および第二審ともに黙示的な職種限定の合意があったと認めつつも、当該配転命令には解雇を回避する目的もあったとし、権利の濫用にはならないと判示していましたが、昨年4月の最高裁判決によりそもそも配転命令権が無かったとして差し戻していました。

使用者による従業員への配転命令権の根拠は労働契約上に存在します。労働契約および就業規則等に配転を命ずることがある等の定めをすることにより使用者は従業員に対し配転命令をすることができますが、労働契約法7条但書にて「労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については(中略)この限りでない」とされています。

当事例においては黙示的な職種限定の合意があったとされている為、そもそもとして使用者の従業員に対する事務職への配転命令権が無く、配転命令は無効と判示されました。

当事例は明示的、黙示的を問わず職種限定の合意がある場合にそれに反する配転命令権が無いことを示したものですが、労働契約は使用者と労働者の合意により変更することが可能です。職種限定の合意がある場合に、それに反する配転命令を行う場合には個別同意を得ることが必要です。

女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化

2016年4月に施行された女性活躍推進法は、2026年3月末にその期限を迎えることになっていましたが、我が国の男女間賃金格差は国際的に見れば依然として差異が大きい状況にあります。未だその役割を終えたとはいえないため、期限を10年間延長した上で見直しを行うこととなりました。

また、職場におけるハラスメントについてもこれまで対策が強化されてきましたが、カスタマーハラスメントや就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメントが社会的問題となっており、更なる強化を求められています。

必要な対応の具体的な内容

- 女性の職業生活における活躍の更なる推進

① 男女間賃金差異の情報公表を、常時雇用労働者101人以上300人以下の企業に拡大

② 女性管理職比率の情報公開の義務化(常時雇用労働者101人以上の企業)

③ 「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化

④ 職場における女性の健康支援の推進(事業主行動計画策定指針の改定)

⑤ えるぼし認定制度の見直し - 職場におけるハラスメント対策防止策の強化

① ハラスメント対策への総合的な取り組みとして、雇用管理上の措置義務となっている4種類のハラスメントに係る規程とは別に、職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成に国が取り組む規定を法律とすること

② カスタマーハラスメント対策を事業主の雇用管理上の措置義務とすること

③ 就活等セクシュアルハラスメント対策の強化

④ パワーハラスメント防止指針へのいわゆる「自爆営業」の明記

2025年春闘 ~ベースアップを念頭に置いた検討を要請~

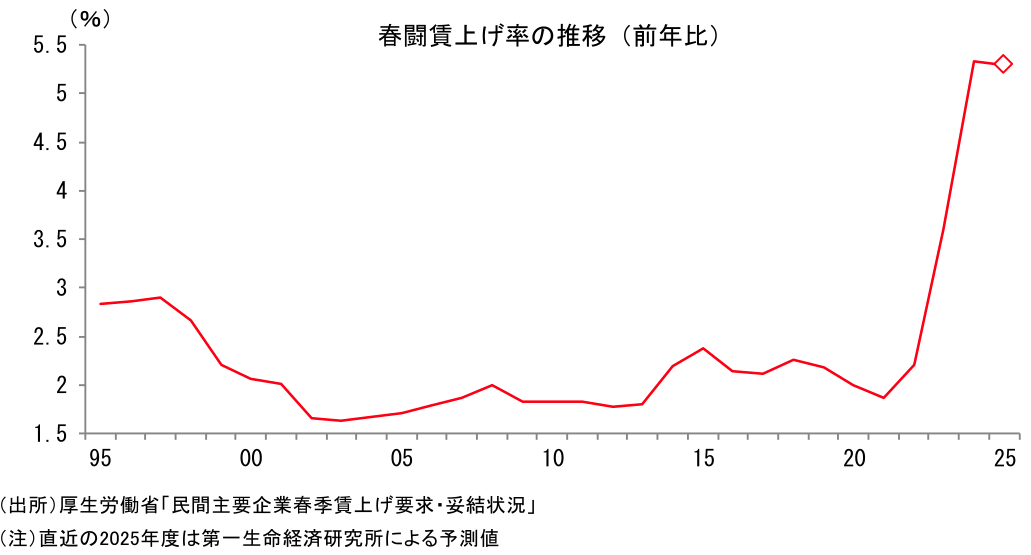

2024年の賃上げ実績は5.33%(厚生労働省調査)となり、実に33年ぶりの5%台に達しました。しかし、依然として続く物価高により実質賃金はマイナス基調から脱することができず、生活向上の実感が乏しい現状があります。

こうした状況を受け、連合は2024年に引き続き “5%以上” を目安とする賃上げを要求する一方、経団連も2025年版経営労働政策特別委員会報告をまとめ、経営者に対し、ベースアップを念頭に置いた検討を要請しました。

こうした中、各社の労使がどのような認識で賃金交渉に臨むのか、関心は近年さらに高まっています。

賃金引き上げの方法に関しては、基本給や初任給、諸手当、賞与・一時金など、多様な方法や選択肢について、企業の労働者使用者間で真摯な議論を重ね、自社にとって適切な方法を見出して実行する必要があると経団連が指摘しました。

そのうち、基本給の引き上げにあたっては、定期昇給や賃金体系・カーブ維持分といった制度昇給に留まらず、ベースアップを念頭に置いた検討を行うように呼び掛けをしています。

配分方法では、物価上昇の影響度合いと次世代を担う人材の確保・定着を考慮し、世帯形成期や子育て世代に当たる若年社員や有期雇用労働者への重点配分が選択肢になるとしました。また、全社員を対象とした一律配分も考えられるとしています。

労働安全衛生関係の一部手続の電子申請義務化

2025年1月1日より、以下の手続について、電子申請が義務化されました。

- 労働者死傷病報告

- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛星管理者/産業医の選任報告

- 定期健康診断結果/有害な業務に係る歯科健康診断結果/有機溶剤等健康診断結果/じん肺健康管理実施状況報告

- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告

義務化される手続き以外にも、足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届(労働安全衛生法第88条に基づく届出)、特定化学物質などにかかる各種特殊健康診断結果報告など多くの届出が電子申請することができます。電子申請により、労働基準監督署等へ来署せずに手続することができます。

また、電子署名や電子証明書の添付は不要ですので、是非、電子申請をご利用されてはいかがでしょうか?

電子申請の詳細はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei.html