コラム

「年収の壁問題」

「連合2025年の春闘賃上げ要求方針を決定」等、

人事労務関連レポート2025年1月号

2025 年01 月31日

年収の壁問題や、春闘方針など、今後予定されている動きなどについて解説する。

◆トピックス

- 『年収の壁』問題 不公平感のない制度変更が望まれます

- 連合、賃上げの要求水準を5%以上、中小6%以上とする2025年春闘方針を決定

- 厚生労働省、従業員101人以上の企業に女性管理職比率の公表を義務づけ決定

- 『自爆営業』はパワハラと認定、防止法指針に明記へ

- 外国人技能実習生の転籍要件が明確化されました

- 厚生労働省、「高額療養費制度」見直しの議論を開始

- 働く高齢者の年金減緩和へ

『年収の壁』問題 不公平感のない制度変更が望まれます

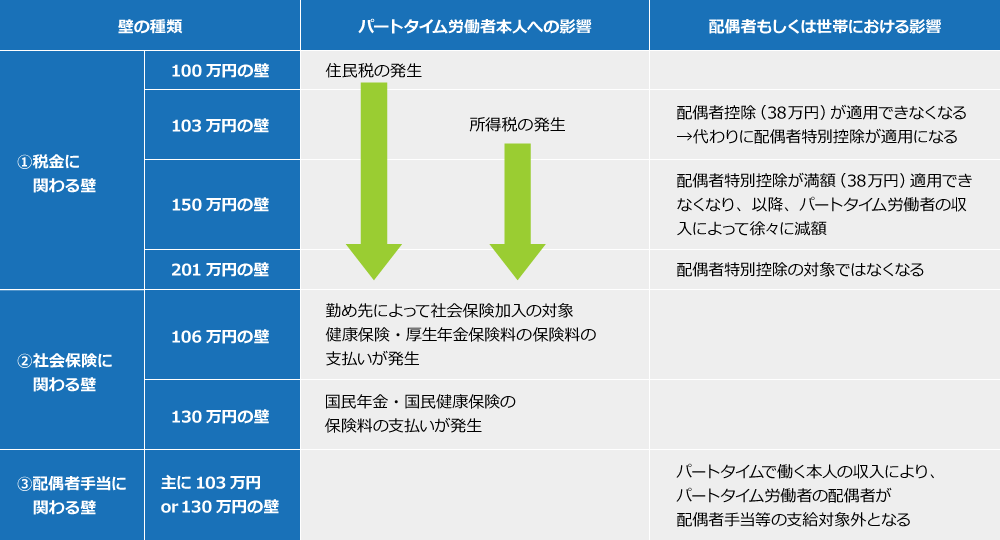

10月の総選挙以降、「年収の壁」に関する動きが活発になっていますが、年収の壁には自民、公明、国民民主の3党が引き上げることで合意した「103万円の壁」の他に5つの壁があります。

出典 厚生労働省「年収の壁について知ろう」

このうち年収が減るため働き控えの要因になっている主な壁は103万円のほか、社会保険料の負担が生じる106万円と130万円の壁と言われています。

103万円の壁については、国民民主の要望通り非課税枠を103万円から178万円へ引き上げると、年7~8兆円の税収減が生じる見通しと試算されているため各地方から財政上の懸念が表明されています。そのため引き上げ額とともに地方への影響が基本的になくなる分離案(国税である所得税と地方税である住民税の非課税枠を分離する案)も検討されています。しかし所得税の税率は、課税所得が195万円以下の場合は5%であるのに対し、住民税は税率が一律10%ということもあり、低所得者の方にとっては負担感の大きい住民税が変わらないとなれば、減税効果は大きく減少するとの指摘もあります。

106万円の壁については、近年の最低賃金の引き上げに伴い、週20時間以上の労働時間であれば年収106万円を上回る地域が増加し、要件が形骸化しつつあるため、厚生労働省は年収要件(106万円以上)を撤廃する方向で最終調整をしています。企業規模要件(51人以上)も撤廃される見通しのため、実現すれば年収額にかかわらず「週所定労働時間20時間以上」「学生ではない」という2要件に該当すると社会保険に加入することになります。そのため、今後は「時間の壁」が就業抑制の要因となる恐れもあります。

130万円の壁については、106万円を超えてもパート先での社会保険加入要件に該当しない場合、配偶者や親の健康保険の被扶養者となり、年金について配偶者は、国民年金第3号被保険者となるため保険料の負担はありません。しかし以前からお伝えしているように社会構造が変化する中で国民年金第3号被保険者制度は時代に合わない制度となっています。そのため、日本商工会議所、経済同友会、日本労働組合総連合会など労使団体の双方が第3号被保険者制度の廃止を求める提言をまとめるなど議論が広がってきています。

年収の壁問題の抜本的な解決には短い労働時間でも収入に応じた保険料を納める制度への変更が求められます。党利党略を優先する拙速な変更ではなく、これからの時代に合う不公平感のない持続可能な制度変更への議論に期待したいところです。

連合、賃上げの要求水準を5%以上、中小6%以上とする2025年春闘方針を決定

労働団体の連合は、来年の春闘で、賃上げの流れを定着させるため定期昇給分を含めて5%以上の賃上げを要求するとともに、格差の是正に向け中小企業の労働組合についてはさらに上乗せして6%以上の賃上げを求める方針を決めました。

2022 春季生活闘争からスタートした「未来づくり春闘」は、2023 闘争で“転換点”をつくり、2024 闘争では“ステージ転換”に向けた大きな一歩を踏み出し、2024闘争では33年ぶりの5%台の賃上げが実現したものの、生活が向上したと実感している人は少数にとどまり、個人消費は低迷していて、実質賃金を継続的に上昇させる必要があるとしています。

2025春季生活闘争方針の詳細については下記をご参照ください。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/press_release/press_release_20241018.pdf

【概要】

- 連合は、2025 春季生活闘争において、すべての働く人の持続的な生活向上をはかり、新たなステージをわが国に定着させることをめざす。

- 「賃金も物価も上がらない」というノルム、これまでの社会的規範を変えることで個人消費の拡大、賃金と物価の好循環につなげる。

- 経済社会の新たなステージを定着させるべく、全力で賃上げに取り組み、社会全体への波及をめざす。すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と各産業の「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み強化を促す観点から、全体の賃上げの目安は、賃上げ分 3%以上、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め5%以上とし、その実現をめざす。

- 中小労組などは格差是正分を積極的に要求する。

- 賃金実態が把握できないなどの事情がある中小労組は、上記目標値に格差是正分1%以上を加えた18,000円以上・6%以上を目安とする。

- 持続的な賃上げと格差是正に向けて、適切な価格転嫁・適正取引の取り組みを強化する。

厚生労働省、従業員101人以上の企業に女性管理職比率の公表を義務づけ決定

厚生労働省は、11月26日に開かれた審議会で、従業員101人以上の企業に対して、女性の管理職比率の公表を義務付ける方針案を示しました。

厚生労働省が2023年度に行った雇用均等基本調査では、全国の企業で、課長級以上の管理職に占める女性の割合は12.7%となっています。これは、調査開始以降最も高くなりましたが、世界の先進国の女性管理職割合平均が30%以上であることと比べると、未だ低い水準にとどまっている状況です。

企業に対し女性の管理職比率の公表を義務付けることで、女性管理職の積極的な登用を促し、女性活躍推進を一層進めたいねらいがあるといえるでしょう。

厚労省では、審議会での議論も踏まえ年内にも正式に取りまとめることとしており、決定されれば公表義務のなかった企業を含む約5万社が対象となるといわれております。各社対応を迫られることとなりそうです。

『自爆営業』はパワハラと認定、防止法指針に明記へ

厚労省は、社員がノルマを達成するために、自腹で自社製品の購入を強いる「自爆営業」がパワハラに該当すると明記することで、企業に対策を講じるよう防止に乗り出すことを決定しました。

パワハラは、①優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超える③労働者の就業環境を害する、3要素を満たせば認定されます。

自爆営業についても、上司らに不要な商品の購入を繰り返し要求されるなどの実態を踏まえ、個別にパワハラと認められたケースはありました。

しかし、直接規制する法律などはなく、未然防止のためにも、パワハラ防止法の指針に明示すべきだとの声が上がっていました。厚労省は新たに指針に盛り込むことで、企業側に防止策を講じるよう求めています。

どのように記載するかなどについては今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論を踏まえて決定される予定です。

【近年、発覚した自爆営業の例】

| 勤務先 | 内容 |

|---|---|

| 薬局 | 店舗ごとに販売ノルマが設定され、達成できない分を社員が購入 |

| 郵便局 | 局員が年賀はがきの売上目標を達成するために、未達成分を自腹で購入 |

| コンビニ | 外国人労働者が恵方巻やクリスマスケーキなど季節商品を強制的に購入させられる |

| 飲食店 | ファミレスの社員が、アルバイトの注文ミスや作り間違えた料理の代金を食べていないのに負担 |

| アパレル | 就職して間もない社員が、売り場の商品を制服として購入するように要求された |

| 金融 | ノルマ設定された預金額を増やすために家族から借金を余儀なくされるなどして自殺 |

外国人技能実習生の転籍要件が明確化されました

2024年11月1日、出入国在留管理庁は外国人技能実習生の転籍要件を明確化しました。技能実習生は原則として3年間転籍できず、「やむをえない事情」がある場合には認められると規定されていました。しかし、「やむをえない事情」の定義が曖昧で、人権侵害があっても転籍しにくいと指摘されていました。

2023年は実習生約51万人のうち過去最多の9753人が失踪しているのが現状です。2027年までに、働き始めてから一定期間後に転籍できる「育成就労」制度の導入が今年決定しましたが、数年は技能実習制度が続くため、待遇改善が急務となっています。

今回の転籍要件の明確化により、パワハラやセクハラ、悪質な契約違反があった場合、技能実習生はより安全で公正な労働環境の職場に転籍できるようになりました。この変更は、技能実習生の人権を保護し、劣悪な労働環境からの救済を目的としています。結果として、転籍を申し出る方が増え、失踪の防止に資すると考えられています。具体的には、以下のようなケースが転籍要件に含まれます。

詳しくは、外国人技能実習機構の、やむを得ない事情がある場合の実習先変更をご覧ください。

【外国人技能実習機構】やむを得ない事情がある場合の実習先変更

https://www.otit.go.jp/tenseki/

1. パワハラやセクハラ:

- 上司や同僚からの暴言や暴力、性的嫌がらせがあった場合

- ハラスメントが継続的に行われ、精神的・身体的に被害を受けた場合

2. 悪質な契約違反:

- 賃金未払い、過剰な労働時間、劣悪な労働環境など、契約内容に反する待遇を受けた場合

- 労働条件が契約時と大きく異なり、実習生の健康や安全が脅かされる場合

3. その他のやむを得ない事情:

- 会社の倒産や事業縮小により、実習の継続が困難になった場合

- 実習生自身や家族の健康上の理由で転籍が必要な場合

厚生労働省、「高額療養費制度」見直しの議論を開始

「高額療養費制度」は、年収や年齢に応じ、月ごとの自己負担限度額を設けることで、家計に対する医療費負担が過重にならないよう抑えられる仕組みです。現行の自己負担限度額は、70歳未満では、年収にしたがい5つに区分されており、年収約370万円~770万円の区分(真ん中の区分)では、1世帯あたりの上限額が1か月8万円+α(医療費の総額に応じて算定)程度になるよう設定されています。

しかし、近年の社会経済情勢の変化(高齢化の進展、医療の高度化等による高額療養費の総額の増加(総医療費の6~7%相当)、賃上げによる世帯収入の増加、物価上昇が続く中での現役世代の保険料負担軽減を求める声等)を踏まえ、厚労省は、制度の見直しによって、医療保険の給付額を抑え、現役世代の保険料負担の軽減にもつなげることで、公的医療制度の持続可能性を高めたい考えです。

見直しの方向性としては、①所得区分の細分化と、自己負担限度額の引き上げ、②負担能力に応じた負担を求める仕組みの構築、③保険者・自治体の準備期間(システム改修等)等を考慮しつつ、できる限り早期(2025年夏以降)に十分対応可能な範囲から施行、の3点が示されました。具体的に、平均的な収入を超える所得区分は、平均的引き上げ率よりも高い率で引き上げ、平均的な収入を下回る所得区分は引き上げ率を緩和する等、低所得層に一定の配慮を行う方針です。また、70歳以上の外来に上限を設ける「外来特例」の引き上げも検討されており、年齢に関わりなく応能負担を求める全世代型社会保障の構築に沿った見直しが行われる方針です。

働く高齢者の年金減緩和へ

厚生労働省は、働いて一定の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」の適用基準額(賃金と年金の合計)を現在の月50万円から62万円へ引き上げる方向で調整に入りました。満額支給となる対象を拡大します。「働き損」を解消して高齢者の就労を促し、人手不足対策につなげるのが狙いです。

在職老齢年金は、賃金と厚生年金(基礎年金部分除く)の合計が基準額を上回った分の半額を減らす仕組みです。11月25日に開かれた社会保障審議会の部会では基準額を(1)62万円に引き上げ(満額受給の高齢者20万人増)(2)71万円に引き上げ(同27万人増)(3)制度廃止(同50万人増)、の3案を提示しました。それぞれの基準額は、同一企業における勤続年数の長い労働者が、現役期に近い働き方を続けた場合の賃金に加え、平均的な年金収入を得ても支給停止とならないよう勘案された金額となっています。

働きながら年金を受給する65歳以上は令和4年度末時点で約308万人でした。当時の基準額は47万円で、約50万人が減額対象となり、減額した総額は年4500億円でした。就労意欲を阻害しているとの指摘がありました。

部会では、財政が悪化しないよう、高所得の会社員が払う厚生年金保険料の上限を引き上げる案も複数示されました。現役被保険者の標準報酬月額を男女別に集計すると、男性の最頻値が上限の65万円、女性は22万円となっています。男女ともに上限等級に該当する方が最頻値とならないような見直しを図り、保険料算定の基となる標準報酬月額の上限を現在の65万円から引き上げ(75万円、79万円、83万円、98万円の4案)、保険料収入を増やす案を軸に検討を進めます。納める保険料が増えれば、本人が老後に受け取る年金額も増える見通しです。

厚生労働省 第21回社会保障審議会年金部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241125.html