コラム

「103万円の壁・賃金引き上げ」

「2025年施行予定の法改正」等、

人事労務関連レポート2025年2月号

2025 年02 月28日

年収の壁問題や2025年施行予定の法改正情報などについて解説する。

◆トピックス

- 『103万円の壁』について

- 賃金引き上げと中小企業について

- 2025年施行予定の法改正

- 離職者がマイナポータルにて離職票を受け取れるように

- 企業で働く障がい者67万人 過去最多も法定率届かず

- 雇用保険料率8年ぶり引き下げへ

- くるみん認定基準等改定

- 「闇バイト」対策!厚生労働省、労働者募集広告について

- 就職した人への“お祝い金”原則禁止へ

『103万円の壁』について

昨年は選挙の争点として、サラリーマンの年収を増やすため103万円の壁が注目され、税法改正に向けて議論が進められてきました。具体的決着は未だ明確になっていませんが、何らかの方法で103万円を上回る形で改正が進められる見通しです。パートタイマーの就労制限の壁、つまり社会保険の加入対象となる130万円の壁についても検討する必要があります。これについては本事務所Newsでも再三取り上げてきました。130万円は社会保険の被扶養者の権利、国民年金3号被保険者の権利の壁となります。

これらの壁は税と社会保障と密接に結びついている壁です。国民年金の3号被保険者の制度について労使の団体も共に廃止すべきと主張されています。この際、103万円の壁のみならず、130万円の壁についても同時に議論を行うことが望まれます。

賃金引き上げと中小企業について

今年も昨年同様、官民あげて賃金引き上げに期待が高まっています。大企業では5%以上、労働団体からは中小企業は大企業以上の6%以上の賃上げ目標が掲げられています。大企業と中小企業の賃金水準の差が大きいことから、賃金差の格差縮小のため、中小企業の賃金引き上げは必要なことです。ただし多くの識者から指摘されているように、中小企業の労働分配率は損益分岐点のギリギリのラインとなっており、賃金原資をこれ以上積み増しする限界にあり、賃金引き上げの余力がないのが現実です。したがって大企業の賃金引き上げの幅と同程度のレベルでサプライヤーたる中小企業との取引の価格を大企業は見直すべきと指摘されています。

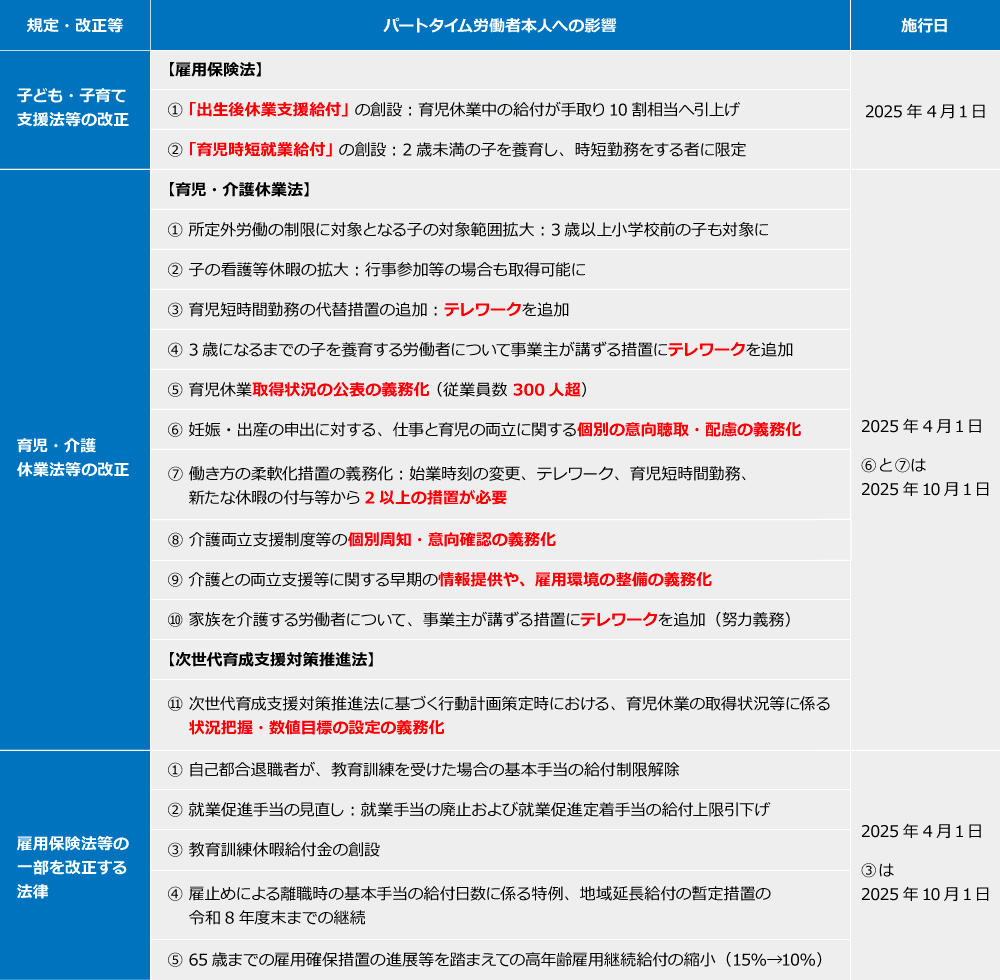

2025年施行予定の法改正

令和6年の通常国会にて労働関係で成立した法案(「雇用保険法等の一部を改正する法律」および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」)は、新たに事業主に義務付けられる事項も多く、実務上にも大きな影響があります。

令和7年4月の施行を前に、主な改正に対して必要な実務の留意点をお知らせします。

創設される「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」については、出産予定者への制度説明に盛り込む必要がありますので、早めの対応が必要です。

<出生後休業支援給付> <施行期日>令和7年4月1日

- 対象期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に被保険者とその配偶者両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)とし、給付率が引き上げられます。

<育児時短就業給付> <施行期日>令和7年4月1日

- 被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付です。

- 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とします。

(令和7年4月1日以降に上記時短勤務をする方が支給対象となります。)

<高年齢者雇用安定法の経過措置終了>

2025年4月1日以降は、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければなりません。

離職者がマイナポータルにて離職票を受け取れるように

従来、発行された離職票は事業所から離職者に郵送等で送付していましたが、マイナポータル上で離職者が直接受け取れるようになりました。これにより、離職者に郵送するなどの事務作業やコストがなくなり、離職者は離職票を速やかに受け取れるようになるため、スムーズな雇用保険の手続きが図れるようになります。

| マイナポータルでの離職票を受け取る流れ |

|---|

| ①事業所または社労士から電子申請にて資格喪失届・離職証明書の届出をする |

| ②ハローワークより、離職者にマイナポータルを経由して離職票を送付する (事業主または社労士にはハローワークより事業主控えが送付されます) |

| ③離職された方は、マイナポータルにて離職票を受領し、手続きをする |

マイナポータルより受領した離職票は、印刷することなく窓口で手続きができます。

また、このマイナポータルで受け取るためにはいくつか条件があります。

- 届け出たマイナンバーが雇用保険被保険者番号と適切に紐づけされていること

- 離職者自身がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行うこと

- 事業主または社労士より、紙の届出ではなく、電子申請にて雇用保険の離職手続きを行うこと

マイナポータルの登録手順などその他の詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf

企業で働く障がい者67万人 過去最多も法定率届かず

厚生労働省は2024年12月に民間企業で働く障がい者は同年6月1日時点、67万7461.5人だったと発表しました。前年より5.5%増加したものの、4月に引き上げられた法定雇用率2.5%を満たした企業は46.0%という結果となりました。現在、民間企業で従業員を40人以上雇用している事業主は、障がい者を1人(従業員の2.5%)以上雇用しなければなりません。また、2026年7月からは従業員を37.5人以上雇用している事業主に範囲が拡大し、法定雇用率も2.7%に引き上げられます。企業努力の積み重ねや、社会的意識の向上により過去最多の雇用者数を記録していますが、障がい者の従業員は精神的・身体的負担から短時間労働者の割合が多かったり、知識やノウハウの欠如により中小企業の雇用が進んでいないなど、課題も多く残ります。企業と自治体、支援団体等が連携することで、誰もが職業を通じて社会参加できる「共生社会」の実現に向け、あかつきとしても最大限の協力をさせていただきますので気兼ねなくご相談ください。

雇用保険料率8年ぶり引き下げへ

厚生労働省は、雇用保険料率を現行料率の1.55%を令和7年4月から0.1ポイント引き下げ、1.45%とする事を決定しました。引き下げについては、2017年度以来、8年ぶりとなり、雇用情勢の改善を踏まえ、引き下げを求める意見が出ていました。

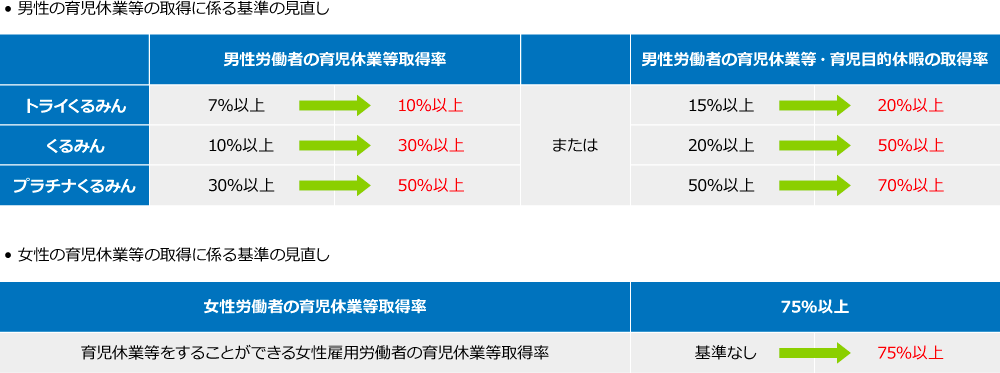

くるみん認定基準等改定

令和7年4月1日から「次世代育成支援対策推進法」の改正に伴い、くるみんの認定基準等が改正されます。主な改正内容としては下記があります。

- 行動計画策定・変更時に育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付け

- 認定基準の見直し

くるみん認定は、認定を受けることで、企業ブランド・企業イメージが向上し、優秀な人材や多様性のある人材の確保が期待できます。また、公共調達や助成金を受給できる等メリットがございますので、この機会に是非取得をご検討ください。

「闇バイト」対策!厚生労働省、労働者募集広告について

職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。

労働者を募集する皆様におかれては、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。

就職した人への“お祝い金”原則禁止へ

人材サービスの事業者が企業からの手数料の一部を数千円から数万円の「お祝い金」として就職した人に支払うケースがありますが、厚生労働省はこのお金を目的にして早期に離職する人がいることなどから、今年4月から原則として禁止することを決めました。(職業紹介事業者は以前より禁止されています)

「お祝い金」の支払いを原則として禁止し、手数料や違約金などの利用規約を企業側に明示することを義務化します。