コラム

中小企業の障害者雇用促進に向けた取り組み

2020 年7 月2 日

コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット組織人事戦略部

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルタント福田 春奈

政府は、労働力人口が減少することを見据えて、国民ひとりひとりが活躍できるよう、属性やライフステージに合った働き方ができる社会への取り組みを推進している。取り組みのひとつである障害者雇用は、雇用者数、実雇用率ともに順調に上昇しているものの、企業規模別にみると中小企業の進捗は芳しくない状況である。そのため、本稿では、取り組みが相対的に進んでいない中小企業について、先行する事例を交えながら企業の課題や対応のポイントを解説する。

1. 障害者雇用の足元動向

2015年、政府は「一億総活躍社会の実現」を表明し、ひとりひとりの個性と多様性が尊重され、それぞれの能力を発揮できる社会を目指して様々な取り組みを推進してきた。近年は、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、ダイバーシティの推進、柔軟な働き方の環境整備等の取り組みを進めている。

この取り組みには、もちろん障害者雇用も含まれる。厚生労働白書(平成30年版)によると国内人口の約7.6%(963.5万人)はなんらかの障害をもつ者であり、労働力人口としての政府の期待は大きい。同調査によれば、障害者雇用者数および実雇用率は年々上昇傾向にあり、それぞれ53.5万人、2.05%と過去最高を更新している。

一方、企業規模別にみると、300名以上の企業は実雇用率2.16%であるのに対し、300人未満の企業は1.82%に留まっている。また、法定雇用率未達成企業に占める雇用ゼロ企業割合は、従業員300~500人未満は1.3%と1%台であるのに対し、中小企業(300人未満)では、従業員45.5人~10人未満93.7%、100人~300人未満30.8%と状況は芳しくない※1。そこで2020年4月には、中小企業での取り組みが進展することを目的として、「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」が制定された。この認定を受けると、認定マークが使用できることに加え、「日本政策金融公庫の低利融資対象となる」等のメリットがある。

労働政策研究・研修機構の推計※2では、労働力人口は2017年の6,720万人から、2040年には5,460万人まで落ち込むと推定されている(ゼロ成長・労働参加現状シナリオの場合※3)。そのため、これまでのように単に法定雇用率を満たすためだけでなく、障害者も貴重な労働力のひとつと捉え、積極的に働くことのできる社会が進んでいくだろう。本稿では、障害者雇用が相対的に進んでいない中小企業に焦点を当て、障害者雇用の課題と取り組みのポイントを紹介する。

※1(出所)厚生労働省「平成30年 障害者雇用状況の集計結果」

※2(出所)独立行政法人 労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計 ―労働力需給モデル(2018年度版)による将来推計―」

※3ゼロ成長に近い経済成長で、性・年齢階級別の労働力率が現在(2017年)と同じ水準で推移すると仮定したシナリオ(経済成長と労働参加が進まないケース)

2. 障害者雇用の課題

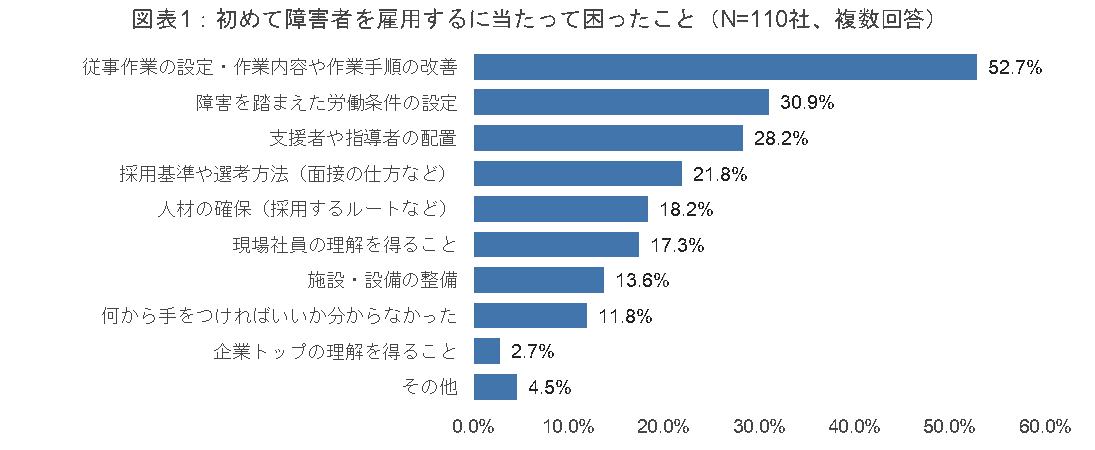

中小企業の障害者雇用を調べた調査では、初めて障害者雇用をするに当たって困ったことについて、半数以上の企業が「従事作業の設定・作業内容や作業手順の改善」を挙げている。大企業だと、例えば管理部門の業務から一部を切り出して、障害者が従事する作業を設定しやすい。一方、中小企業の場合は、一人の担当者が総合的な業務を行なっている場合も多く、作業を設定しにくい現状がある。

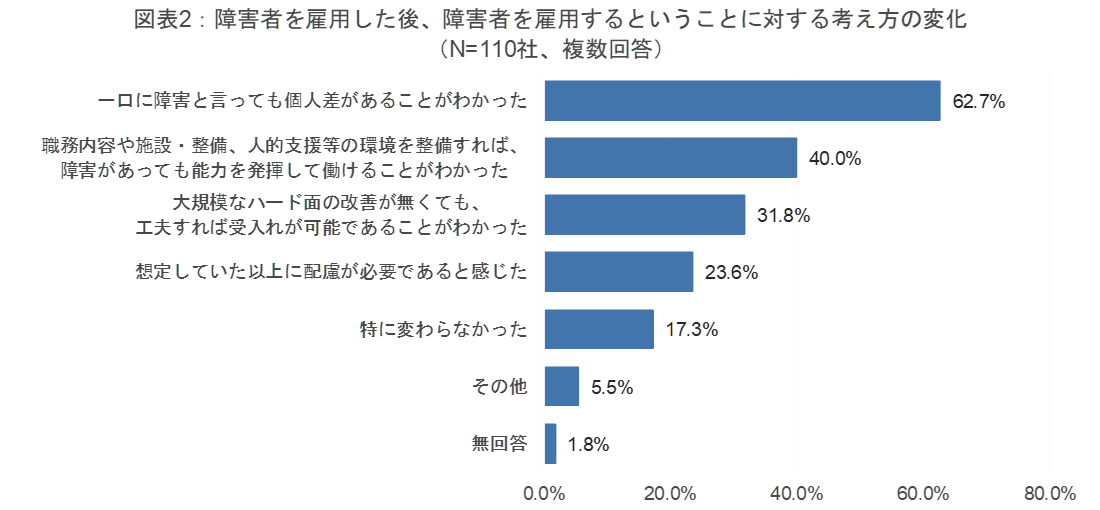

同調査では、障害者を雇用した後、障害者を雇用するということに対する考え方の変化について、3~4割の企業が「障害があっても能力を発揮して働ける」「工夫をすれば受け入れが可能」といった前向きな意見を挙げたことを示している。一方で、「一口に障害であると言っても個人差がある」「想定していた以上に配慮が必要であった」と回答する企業もあることから、雇用後も本人の状況を定期的に確認し、障害の特徴に応じた職務の内容や指示の仕方、配置転換を考える必要性があるだろう。

(出所)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

「中小企業における初めての障害者雇用に係る課題と対応に関する調査(2013年3月)」よりMURC作成

(出所)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

「中小企業における初めての障害者雇用に係る課題と対応に関する調査(2013年3月)」よりMURC作成

3. 中小企業における障害者雇用の事例

ここでは中小企業の障害者雇用の好事例を紹介する。前に述べたように、障害者雇用にあたってはどのような職務を本人に任せるかが主要な検討事項になる。下記の好事例では、障害者といってもその特徴が様々であることから、いろいろな職務を経験してもらい得意なものを見つける、本人の負担が少ない職務から始める等本人の適性にあった職務のマッチングを行っている。そのうえで、同じ職務に従事し続けるのではなく、職域の拡大やスキルアップに向けた取り組みを進めている。また、定着率の向上を図るために、本人と上司や支援機関が定期的に面談を行う仕組みを設け、本人の不安やストレスを把握し改善に繋げている。

| 企業名 | 株式会社西村製作所(スリッター製造業) |

|---|---|

| 従業員数/障害者数(障害種別) | 125名/3名(精神障害等) |

| 主な担当職務 | 事務、電話対応、来客対応、清掃、食堂の管理 |

| 取り組みの内容 (一部を抜粋) |

【本人のできることに視点をあてたジョブマッチングを実施】

|

(出所)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「精神障害・発達障害のある方の雇用促進・キャリアアップに取り組んだ職場改善好事例集(平成30年度)」より一部抜粋

| 企業名 | 神町電子株式会社(電気機械器具製造業) |

|---|---|

| 従業員数/障害者数(障害種別) | 94名/1名(発達障害) |

| 主な担当職務 | リサイクル用電子部品の分解、清掃、消耗部品、破損部品の交換、組立作業等 |

| 取り組みの内容 (一部を抜粋) |

【マニュアルを作成し職務を修得】

|

(出所)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用があまり進んでいない業種における雇用事例(2018年1月)」より一部抜粋

| 企業名 | 株式会社サイバーコネクトツー(情報通信業) |

|---|---|

| 従業員数/障害者数(障害種別) | 192名/4名(身体障害、知的障害、精神障害) |

| 主な担当職務 | 事務補助、開発補助 |

| 取り組みの内容 (一部を抜粋) |

【社内の各部著に作業の提案を依頼】

|

(出所)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の職場定着と戦略化(2019年3月)」より一部抜粋

4. 中小企業における対応のポイント

障害者を採用するにあたり、まず、本人の担当職務を用意する必要がある。既存の職務で適切なものがなければ、業務の工程を分割する、細分化する等、新しい職務の創出が必要となる。新しい職務を創出するには、業務プロセスの洗い出しや手順の変更など、時間も手間もかかるだろう。しかしながら、今後は育児・介護や病気との両立、兼業・副業等、制約ある環境下で働く社員が増えることを予想すれば、従来の業務工程を見直すことは障害者の雇用に関わらず有効な取り組みであると言える。特に人員が限られる中小企業にあたっては、自社のみでなく、国や自治体のサービスを活用して、職務の設定をしてほしい。

雇用後は、いかに職場に定着させるかがポイントになる。法的な観点からは①合理的配慮の提供、職場づくりの観点からは、②適切な職務、配置への変更③キャリアビジョンをもち、やりがいを持って働くことのできる職場が求められる。

①については、障害者雇用促進法により、合理的配慮の提供が義務づけられている。これは、障害者とそうでない人の機会や待遇を平等に確保し、支障となっている事情を改善、調整するための措置である。そのため、本人が何を配慮してほしいかを把握する必要がある。その措置が事業主に過度な負担がかかる場合には、合理的配慮を提供する必要はないが、その場合も双方で話合い、納得をしてもらうことが望ましい。

②については、ひとえに障害者といっても障害の内容や本人の個性に応じて、能力を発揮しやすい職務や、ストレスを感じやすい環境は異なる。そのため、雇用後も定期的に部下と上司が1対1で面談を行う1on1ミーティングのような細やかなコミュニケーション機会を設け、適性に合った職務への変更、配置転換が欠かせない。

仕組みを整備するだけでなく、現場では、本人へ指示をする側が障害の特徴に応じて「どのような指示の仕方がよいか、相手がどの程度指示の内容を理解しているか」を常に考える必要がある。指示する側の配慮は増えるが、指示を受ける側の状態を顧みることは、障害者の指導に限らず、人材育成において必須である。特に、外国人材の採用なども進みつつある今、多様なバックグラウンドに応じた人材育成のスキルは更に欠かせないものになるだろう。

③については、職域やスキルアップが目指せるような人材育成の仕組みを整備することである。厚生労働省による、仕事を続けるうえで改善が必要な事項を障害者本人に尋ねた調査※4では、身体障害者、精神障害者の第1位が「能力に応じた評価、昇進・昇格」という結果になっている。大がかりな仕組みを用意せずとも、次のステップに進むためのスキルチェックシートを用意する、次のステージの職務を用意するなどレベルアップの仕組みをつくり、かつ、しっかりとその働きぶりを評価することが、職場への定着や本人の更なる能力の発揮にも繋がっていくだろう。

「ひとりひとりの個性と多様性が尊重され、それぞれの能力を発揮できる社会」は一朝一夕で実現するものではないが、着実にその取り組みは進んでいる。障害者が前向きに、自身の強みを発揮できる職場づくりを通じて、企業の労働力や生産性の向上と、本人がやりがいを持って働くことのできる社会の実現を目指したい。

*4厚生労働省「平成25年度障害者雇用実態調査」