コラム

「日本型雇用システム」「70歳までの就業機会確保措置の努力義務」など人事労務関連レポート2021年4月号

2021 年4 月7 日

三菱総研DCS、社労士事務所による人事労務市場の「今」を解説。今日から業務に役立つ情報から今後の法改正などの情報までトータルでお届けいたします。

◆トピックス

- 「同一労働同一賃金」と日本型雇用システム②

- 70歳までの就業機会確保措置の努力義務(令和3年4月1日施行)

- 副業兼業における時間外労働の上限規制と労働時間通算規定について

- 傷病手当金が通算1年半受給可能へ(令和4年1月1日施行予定)

- 労働基準関係法令違反に関する送検事案を公表/厚労省

- 全国健康保険協会 保険料率の改定について

- 賞与支払届等に係る総括表の廃止と賞与不支給報告書の新設

- 令和3年4月から中途採用比率の公表が義務化されます

「同一労働同一賃金」と日本型雇用システム②

最高裁判例を踏まえた賞与・退職金の扱いについて

最高裁判断基準

有期契約社員に大阪医科薬科大学事件で賞与、メトロコマース事件で退職金を支給しなかったことは、旧労働契約法20条に違反せず不合理とはいえないと判示しましたが、安易に賞与・退職金を有期契約社員に支給しなくても良いとは言えません。争われた2事件とも、正社員と有期契約社員との間に

| ① | 「職務の内容」及び「職務の内容・配置の変更の範囲」に相違がある |

| ② | 支給する正社員は、その職務を遂行し得る人材の確保や定着を図ることを目的とした待遇である |

- 〇職務内容の相違等

-

- 有期契約社員の従事する業務の内容が正社員と区分されているか

- 責任の程度の相違が明確にされているか

- 職種、勤務地の変更の有無が区分されているか

- 〇人材確保・定着

-

-

職務遂行能力の評価に基づく処遇の制度の整備と運用がなされているか

人材確保・定着を目的とするとは、抽象的な制度的なものではなく、例えば職能資格制度やそれに対応した職能給等の賃金の仕組みがあり、現実に運用されていなければ認められないでしょう。

-

職務遂行能力の評価に基づく処遇の制度の整備と運用がなされているか

- 〇その他

-

- 不合理でないとする判決文の中で補足的な根拠として挙げられている正社員登用制度が整備されているか

賞与退職金の実務対応

ガイドラインで示されているように、賞与の支払いが業績に基づいていたり、業績に対する貢献度に応じて支給しているのであれば、有期契約社員に全く支給しないと不合理と判断される可能性があります。下級審の判決でも支給基準は異なっても少額でも支給している場合は、不合理と判断されない傾向となっていることから、支給せずに訴えられると不安だと思われるなら、一定額でも支給しておいた方が良いでしょう。

退職金もメトロコマース事件の判決に対し、2人の裁判官の補足意見、1人の反対意見が述べられていることから慎重に検討すべきでしょう。労働契約法で契約更新により5年を超えると無期転換規定があり、更新年数を限定せず今回の裁判で争ったような10年程度長期に雇用するケースが発生する可能性があるなら、正社員と同様なレベルでなくても退職金制度の整備について検討すべきでしょう。

そもそも、正社員に対して必要な人材の定着に資するための賞与・退職金制度だとしたら、必要として雇用している有期契約社員にも経営に支障のない範囲でその役割に応じた待遇をすることは法律的要請というより、有効な人材活用の視点から考えて制度の見直しを考えてみるのはどうでしょうか。

70歳までの就業機会確保措置の努力義務(令和3年4月1日施行)

改正高年齢者雇用安定法の施行により、現行制度の65歳までの雇用確保義務(高年齢者雇用確保措置)に加え、65歳から70歳までの就業機会確保のため、以下のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずる努力義務が新設されます。

- 高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主:

-

- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

- 対象となる措置(高年齢者就業確保措置)(令和3年4月1日施行):

-

次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

<創業支援等措置(雇用によらない措置)>① 70歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止 ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(特殊関係事業主(子会社・関係会社等)に加えて、他の事業主によるものを含む)

※④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です)④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業(特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業)に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

①から③については現行の高年齢者雇用確保措置が、65歳から70歳までの労働者に対し努力義務として引き上げられた形です。

新たな選択肢として④と⑤の「創業支援等措置(雇用によらない措置)」が追加されました。但し、創業支援等措置を実施する場合は、(1)規定事項を記載した計画の作成、(2)過半数労働組合等の同意、(3)計画を労働者に周知、という手順を経る必要があります。

改正は努力義務となりますが、将来的には義務化されることも想定されます。措置の導入には助成金が活用できる場合もありますので、お気軽に弊所担当者へご相談下さい。

副業兼業における時間外労働の上限規制と労働時間通算規定について

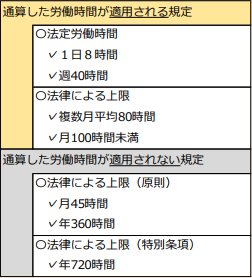

時間外労働の上限については、月45時間・年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度とされていますが、副業兼業される場合には労働時間の通算規定がありますので、労働時間管理において注意が必要となります。

【参考リンク】副業兼業の促進に関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf

傷病手当金が通算1年半受給可能へ(令和4年1月1日施行予定)

厚生労働省は、傷病手当金の支給期間の通算化などの内容が盛り込まれた健康保険法等の一部改正法案を通常国会に提出しました。現行法では、傷病手当金の受給可能期間は「支給開始日から1年6か月」となりますが、改正法案では「支給開始日から通算して1年6か月」まで受給できるようになります。

傷病手当金は健康保険の被保険者が私傷病により業務に就くことができない場合に、休業開始後4日目以降に支給されるもので支給期間は同一の疾病・負傷に関し支給開始日から1年6か月を超えない期間となっていますが、職場復帰により一旦手当が不支給になり、その後同じ疾病・負傷で再度手当を受給する場合、職場復帰し不支給となっていた期間を含めて1年6カ月しか受給できません。協会けんぽによると休業の原因となった疾病・負傷は精神疾患が31.30%で最も多く、がんが18.63%で次いで多くなっています。治療技術の発展により、仕事とがん治療を両立している労働者は増加傾向にあり、現行制度は入院治療から通勤治療への転換等に対応していないと改正を求める声が多く上がっていました。

現行制度では、例えば、入院治療のため1年間休業した後に通院治療に切り替わり復職したあと6か月後に再び入院治療に切り替わる、といった場合に2回目の入院治療時には給付を受けることができませんが、改正後は通算1年6か月の範囲内で引き続き受けることができ、仕事と治療の両立の向上が期待されます。

労働基準関係法令違反に関する送検事案を公表/厚労省

厚生労働省は令和2年2月1日から令和3年1月31日までの1年間に労働基準関係法令違反のあった悪質・重大な書類送検事案約400件を公表し、企業の法令違反に対する意識の改善に向けて注意を促しました。

都道府県別では、最も多かったのは大阪が32件で、続いて、北海道の25件、兵庫の19件、静岡の18件、千葉の15件の順となっています。東京は11件に留まっています。違反事案としては、主に次の内容が公表されています。

- (1)労働安全衛生法違反

- 「工事現場に手すりを設置せずに作業をさせていた」、「フォークリフトを主たる用途以外に使用していた」などの同法第20条および第21条の「事業主の講ずべき措置等」違反が208件あり、公表事案の約半数を締めています。また、「故意に労働者死傷病報告を提出しない」、「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した」などの同法100条の「報告等」違反の労災かくしが44件あり、近年多くなっています。

- (2)労働基準法違反

- 「有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせていた」、「36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせていた」などの同法第32条の「労働時間」違反が25件公表されています。

- (3)最低賃金法違反

- 「最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの」、「定期賃金の不払い」などの同法第4条の「最低賃金の効力」違反が目立っています。

全国健康保険協会 保険料率の改定について

令和3年度の全国健康保険協会の健康保険料率・介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)から改定されます。

| 都道府県支部 | 令和2年度 | 令和3年度 | |

|---|---|---|---|

| 全体 | 労使折半 | ||

| 東京都 | 9.87% | 9.84% | 4.92% |

| 神奈川県 | 9.93% | 9.99% | 4.995% |

| 埼玉県 | 9.81% | 9.80% | 4.90% |

| 千葉県 | 9.75% | 9.79% | 4.895% |

| (旧)介護保険料率 | (新)介護保険料率 |

|---|---|

| 1.79%(0.895%) | 1.80%(0.900%) |

※組合管掌健康保険の料率は組合ごとに異なります。

賞与支払届等に係る総括表の廃止と賞与不支給報告書の新設

日本年金機構において、令和3年4月1日以降提出分より、月額算定基礎届総括表、賞与支払届総括表の添付が不要となります。

ただし、賞与支払届については、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出する必要がありますのでご注意下さい。なお、賞与不支給報告書の様式については、3月下旬を目安に日本年金機構のHPにて公表される予定です。

令和3年4月から中途採用比率の公表が義務化されます

令和3年4月1日から、常時雇用する労働者が301人以上の企業について、「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが義務化されます。

公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で求職者が容易に閲覧できるかたちで行います。初回の公表については、法施行(令和3年4月1日)後の最初の事業年度内に、2度目以降は、前回の公表からおおむね1年以内に、継続的に公表していくことになります。

厚生労働省から義務違反に対する罰則や猶予期間などの情報は出ていませんが、該当する企業では早急に準備を進める必要があります。

厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737262.pdf