コラム

緊急事態宣言 発出される

2020 年5 月8 日

緊急事態宣言の概要

4月7日安倍首相は、緊急事態宣言を特別措置法に基づき発出しました。措置対象の地域は、東京をはじめ、7都府県、期間は5月6日までとしています。感染拡大が続き、病床数は明らかに限界に近づいており、従来から要請している外出自粛を徹底し、人との接触7~8割削減を目指すことで、感染拡大をピークダウンさせようとしています。同時に事業縮小に伴う経済対策措置を発表しました。

国民が一体となって新型コロナウイルスに立ち向かっていかなければ、難局を乗り越えることはできません。ただし、宣言により単に国民の行動変容を期待するだけでなく、代償的措置も含めわかりやすい行動制限を具体的に示していくことが求められます。

我が国のコロナ対策が欧米と異なるのは、3密の典型的な事業は休業を要請するものの、経済活動をできるだけ維持しながら感染拡大を防止するというもので、そんなにことがうまく運ぶか一抹の不安が残りますが、とにかく医療崩壊が生じないことを最優先に取り組むことを期待します。

外出自粛と事業活動

欧米の罰則付きの外出規制で、Googleのデータによると交通機関による移動は約9割前後が削減されたとされています。ただし、職場への移動は6割強しか削減されていないようです。何らかの移動手段で必要な経済活動を継続していたようで、店舗営業の一律休業のように、すべての経済活動がロックダウンで停止していたわけではないのは少し意外です。

事業活動を継続させながら外出自粛を徹底して効果をあげる方法として注目されているのがテレワーク(在宅勤務)です。

新型コロナウイルス問題が生ずる以前のテレワーク導入企業は約2割と言われています。導入企業の全員がテレワークできる訳ではないため、現実に首都圏に通勤している者のうちテレワークをしている従業員の割合は10%未満と言われています。

もともと本年は、オリンピック・パラリンピック開催のため、首都圏で開催期間の事業継続をどのように進めるかで、テレワークと時差出勤の取り組みが有効として色々取り上げられてきました。ここにきてこの取り組みがさらに注目を集め多くの企業が新たにテレワーク等を始められています。

国民一丸となって様々な英知を出し合い、コロナの災禍を乗り越えていきましょう。

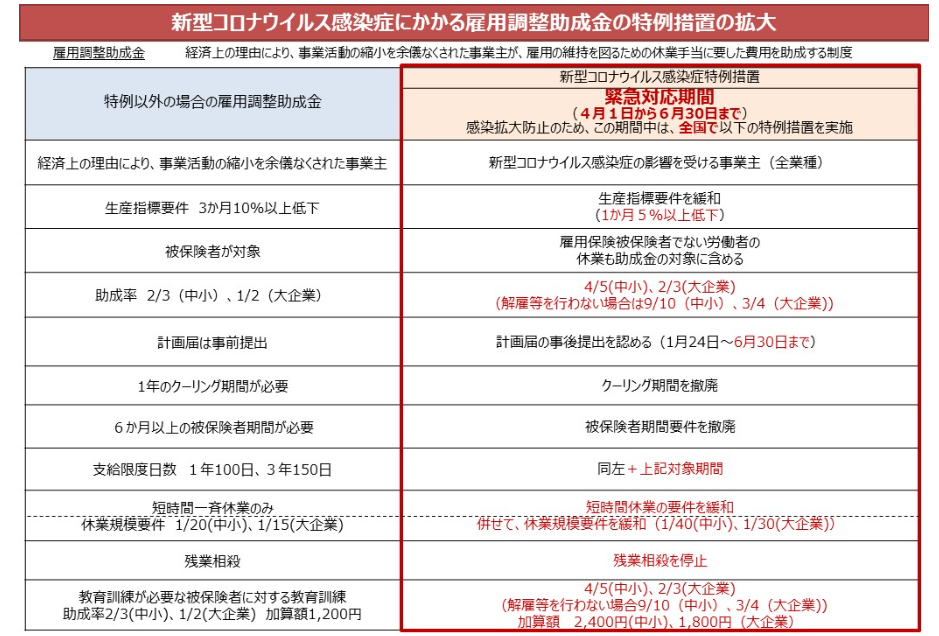

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について

感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。雇用調整助成金に関しては、新しい支給要領が公開されました。ポイントは以下の点です。

- 残業相殺は1月24日に遡及して停止になります。

- 休業規模要件は1月24日に遡及して緩和されます。

- 短時間休業の一斉要件は1月24日に遡及して緩和されます。

- 生産量要件は計画届提出の前月と前年同月の日比較で行うことが明記されました。

- 対象期間の初日が4月1日~の緊急対応期間にある時に限り生産量減少要件が10%以上減少が5%以上減少に緩和されました。

- 緊急対応期間に風俗営業等関連事業主も対応とされました。

- 雇用維持要件がハローワークシステム(喪失原因3が出ていないこと)※注と支給要件申立書によることが明記されました。

- 教育訓練が幅広く認められました。双方向でなく片方向で良いとされています。

- 教育訓練の受講確認について、「但し訓練実績従前の通り」とレポート提出(特に自宅等の実施はより具体的に)が明記されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。

①既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

②差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがある財産については、差押えを猶予(又は既にした差押えを解除)することができます。

③換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

①新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。

②既に差押えを受けている財産がある場合には、年金事務所に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。

③納付の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

賃金請求権の消滅時効が現行の「2年」から「3年」に延長されました

残業代などの未払い賃金を請求できる期限(賃金請求権の時効)が現行の2年から3年に延長する労働基準法が4月1日施行されました。

賃金債権の時効期間は「労働基準法」に定められており、「2年」とされていましたが、4月施行の改正民法の未払い金を請求する権利がなくなる期限(短期消滅時効)が「5年」に統一されることに伴い、労基法の時効規定との間に矛盾が生じるため、「5年」へと見直しが行われました。

ただし賃金請求権についてはただちに「2年」から「5年」と長期間への変更は労使の権利関係への影響が大きいことから、当面は「3年」とする経過措置となりました。

実際に賃金の消滅時効期間が「3年」に適用されるのは令和2年4月から将来に向かって生じる賃金についてとなります。

また引き続き5年を経過した令和7年を目途に本来の「5年」への変更が検討されます。

「労災補償を請求する権利については、時効を伸ばすと行使が遅れる可能性があることから、年次有給休暇請求権については平成31年4月から年次有給休暇年5日取得が義務化され取得促進が進められているため、消滅時効は「2年」に据え置きとなっています。

健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)

健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者になることができましたが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されました。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外として、被扶養者(異動)届又は第3号被保険者関係届を届出することで、被扶養者の認定が可能となります。

この件について、手続きの詳細などを含めて日本年金機構より案内がありました。(令和2年3月25日公表)詳細は、下記リンクをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200324.html

70歳まで雇用延長 「改正高年齢者雇用安定法」成立

2020年3月31日に、70歳までの就業機会の確保等を企業の努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」等が成立しました。2021年4月から適用されます。

定年延長・廃止、継続雇用制度の導入といった従来の制度の他に、企業やフリーランスを希望する人への業務委託や、自社が関わる社会貢献事業に従事させることも新たに加えられ、企業の選択肢が拡大されています。また、継続雇用制度では他社に転職させることも認められます。

業務委託や社会貢献事業への従事は雇用関係がなくなるため、労使の合意を前提とする見込みで、厚生労働省は今後、合意すべき内容などを省令で定めて指針がまとめられる予定です。

「受動喫煙防止」に向けた取組について

受動喫煙対策の一環として、令和2年4月1日から職業安定法施行規則の一部が改正され、労働者募集や求人申し込みを行う際に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されます。

| 就業場所 | 改正健康増進法上の規定 | 労働条件明示の例 | |

|---|---|---|---|

| 施設の類型 | 受動喫煙を防止する措置 | ||

| 事業所、飲食店、ホテル・旅館、鉄道・船舶、その他の施設 | 第二種施設等 | 屋内禁煙 | 屋内禁煙 |

| 喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置 | 屋内原則禁煙(喫煙専用室設置、加熱式たばこ専用喫煙室設置) | ||

| 適用除外の場所あり(例:宿泊室内など) | 屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり) | ||

- 求人や募集を行う事業所と就業場所が異なる場合、実際の就業場所における状況を明示する必要があります。

- 地方公共団体の条例で、受動喫煙を防止するための措置が定められている場合、募集や求人申し込みの内容も、その内容に適合したものとなる必要があります。

- ☐「なくそう!望まない受動喫煙。」※標識(ピクトグラム)の例記載。https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp

- ☐厚労省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

令和2年4月から現物給与の価額が改正されます

このたび、厚生労働省告示により報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額が改正されました。主な都道府県別の改定内容が次のとおりです。

| 都道府県名 | 食事で支払われる報酬額 | 住宅で支払われる報酬額 | その他の報酬等 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1人1カ月あたりの食事の額 | 1人1日当たり食事の額 | 1人1日当たりの朝食のみの額 | 1人1日当たり昼食のみの額 | 1人1日当たり夕食のみの額 | 1人1カ月あたりの住宅の利益の額(畳1畳につき) | ||

| 埼玉 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 | 1,750 | 時価自社製品通勤定期券など |

| 千葉 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 | 1,700 | |

| 東京 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 | 2,590 | |

| 神奈川 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 | 2,070 | |

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html