コラム

「職場における心理的健康と安全」「育児休業中の保険料の免除要件」など 人事労務関連レポート2022年6月号

2022 年6 月3 日

三菱総研DCS、社労士事務所による人事労務市場の「今」を解説。今日から業務に役立つ情報から今後の法改正などの情報までトータルでお届けいたします。

◆トピックス

- 組織の健全性・安全性・ウェルビーイング

- 育児休業中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aが公表

- 男性育児休業 改正法対応へ研修動画作成―東京労働局

- 令和4年度の雇用保険料率及びその適用期間と労働保険年度更新について

- 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

- 社会保険適用拡大に伴い、日本年金機構が該当事業所へ訪問します

- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください

- 女性活躍推進法に基づく行動計画の作成・届出、情報公表義務化

組織の健全性・安全性・ウェルビーイング

ISO45003(職場における心理的健康と安全:心理社会的リスクの管理ガイドライン)

ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)の目的は、労働者の業務上の負傷と健康障害を防止し、安全で健康的な職場を提供することです。

現在、業務上の負傷・健康障害の大きな課題としてメンタル不調関連があります。この精神的障害に特化し、ISO45001とともに使用することを目的として、標題としたISO45003がガイドライン(推奨規格)として2021年6月に発行されました。

職場で「心理社会的リスク」が生ずれば、個人・組織全体の生産性は低下します。「心理社会的リスク」を効果的に管理すれば、従業員のエンゲージメントの向上、生産性の向上、イノベーションの増加、組織の持続可能性などのメリットが得られると本ガイドラインでは指摘しています。

また、本ガイドラインでは「心理社会的リスク」に対する意識の向上、「心理社会的リスク」の管理能力の開発、影響を受けた労働者の回復と職場復帰の支援、緊急事態の計画と対応に関連して、組織が考慮すべき重要な事項についての情報も含まれています。ISO45001と同様に10箇条でマネジメントシステムとして構成されています。

ISO45003の特徴

ISO45001が労働安全衛生マネジメントシステムとして労働安全衛生に関して総合的にとりまとめされているため表現が抽象的な形でまとめられていますが、ISO45003は「心理社会的リスク」に特化したガイドラインとして、

予防のためのリスクの認識や精神障害が生じた時の復帰支援までを具体的に展開しまとめられているので、理解しやすい構成となっています。

例えば、箇条6「計画」の「リスクと機会に対処するための行動」の項目で「危険の特定およびリスクと機会の評価」において「心理社会的リスク」のハザードを特定する時に以下のように参考すべき3つの側面が例示されています。

以下、その例示されている一部を紹介します。

a仕事の組織化に関する側面

| 仕事上の要求 |

|

|---|

b職場における社会的要因

| 対人関係 |

|

|---|

c作業環境、機器および危険な作業

| 作業環境、機器 および危険な作業 |

|

|---|

この3つの側面に関するリスク管理が本ガイドラインの重要部分のひとつと言えますが、例示のように内容が具体的に示されているので、本ガイドラインに取り組むのは容易でしょう。

ISO45003と厚生労働省の指針

本ガイドラインの内容に沿うものとして厚労省もメンタルヘルスケアに関して、安全衛生法に関連付けて予防的観点を中心に「労働者の心の健康と保持増進のための指針」(平成27年11月)

とメンタル不調者の職場復帰のための「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成21年3月)が作成されています。

ISO45003はISO45001労働安全衛生マネジメントシステムとともに使用することを目的とされています。ISO45001は既に紹介した通り、従来ILOおよび厚労省が推進していた「労働安全衛生マネジメントシステム」を踏襲して作成されたことから、ISO45003のマネジメントシステムに厚労省の関連する指針等の内容を取り込み活用することがベストと考えられます。

育児休業中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aが公表

令和4年10月1日から施行される健康保険・厚生年金保険における育児休業中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aが3月31日に公表されました。 改正の概要や育児休業および就業日の考え方、手続の方法などがまとめられています。疑問が多いと思われる項目を抜粋して紹介します。

■前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、最終月に14日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。

今般設ける 14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用する。「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、

その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合にのみ免除となる。

■「育児休業等日数」に基づく 14 日要件の判定はどのように行うのか。

開始日から終了予定日までの日数を「育児休業等日数」とする。月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業等が複数ある場合、

当該月の「合計育児休業等日数」が14日以上であれば(休業は連続していなくても可)、当該月の保険料を免除する。

■育児休業等日数の算定にあたり、休日は含めるのか。

育児休業等の開始日から終了予定日までの間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数に含まれる。

男性育児休業 改正法対応へ研修動画作成―東京労働局

改正育児介護休業法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や妊娠・出産を申し出た労働者に対する育児休業制度の周知や休業の取得意向確認を個別に行うよう義務付けられました。

また、令和4年10月からは男性が育児休業を取得しやすくなることを目的とした産後パパ休暇(出生時育児休業)が施行されます。

そこで、東京労働局は義務化された雇用環境整備、個別周知・意向確認措置の取り組みや男性労働者の育児休業取得を促進するため、令和4年9月までに社内研修で活用できる次の研修動画を作成し、事業主に改正法への対応を促すこととしています。

①改正育児介護休業法の解説

②労働者向けの育児休業取得方法

③管理職向けの研修

④育児休業取得に関する法律と金銭

⑤就業規則の規定方法

また、令和4年10月からは改正育児介護休業法に関する指導を強化する方針で、指導においては周知や意向確認について個別に実施しているかどうかを重点的にチェックされます。 違反がみられた場合は指導内容を公表し、法令遵守の徹底につなげるとしています。

令和4年度の雇用保険料率及びその適用期間と労働保険年度更新について

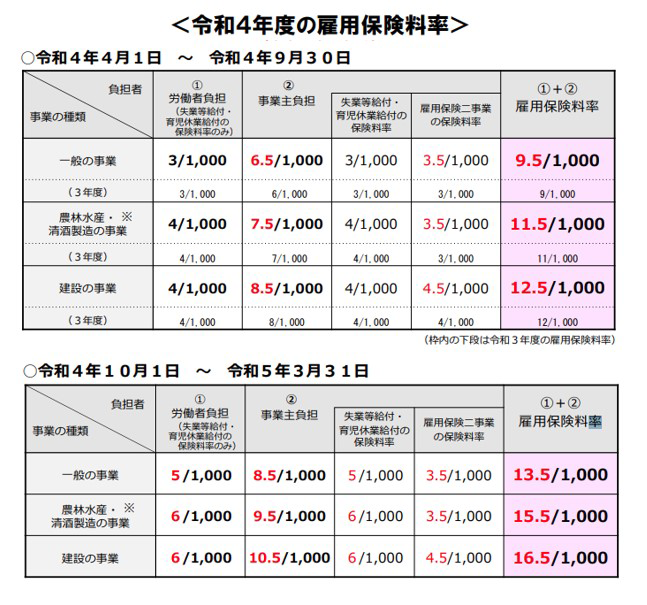

雇用保険料率の引き上げを伴う法改正について、令和4年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立しました。 雇用保険率については、令和4年4月から同年9月までの期間と、令和4年10月から令和5年3月までの期間で適用される保険料率が異なります。

上記改正に伴い、令和4年度労働保険の年度更新では、概算保険料(雇用保険分)について、雇用保険料率の適用期間ごとに算定する必要があります。

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

【特定理由離職者としての扱いについて】

令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(※)し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方。

※部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無を問いません。

【基本手当の給付日数の延長について】

令和4年3月30日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した雇用保険の基本手当の給付日数の延長について対象期間が定められました。

《対象となる方》

離職日に応じて一定の要件に該当し、お住まいの地域における緊急事態措置実施期間の末日(※)の翌日から起算して1年以内に基本手当の所定給付日数を受け終わる方(受け終わる認定日がある方)

※令和4年3月31日以前に発令された緊急事態宣言についての緊急事態が終了した日とする経過措置が設けられているため、令和4年10月1日までに受け終わる方(受け終わる認定日がある方)も対象となります。

この特例に該当すると、基本手当の所定給付日数が、最大で60日延長されます。

詳細は厚生労働省・労働局・ハローワークのリーフレットをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000924941.pdf

※ 地域により取扱いが異なりますのでご注意ください。

社会保険適用拡大に伴い、日本年金機構が該当事業所へ訪問します

日本年金機構は令和4年度の計画をまとめ、令和4年10月から始まる短時間労働者の社会保険適用拡大の対応策として、該当事業所への訪問を掲げています。

現行法では、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満、月給8.8万円以上などの要件を満たすパートタイマーについて、従業員数501人以上の企業は必ず社会保険に加入させなければならないとしています。

今回の改正では、義務的適用の対象が従業員数101人以上の企業まで広がります。

具体的な取り組みとしては、改正法施行時は関係団体等と連携しての制度周知・適用勧奨や訪問等による制度説明、施行後は適正な届出の勧奨や事業所調査などが挙げられています。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得して出産し、

出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

助成内容は「1事業場につき15万円(1回限り)」、申請期間は「対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで」です。

支給要件や手続き等の詳細はこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html)

女性活躍推進法に基づく行動計画の作成・届出、情報公表義務化

一般事業主行動計画の策定義務の対象が拡大し、101人以上300人以下の中小企業も策定・届出が義務化されています。まだ対応されていない企業様におかれましては対応が必要になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html