コラム

「持続可能な開発目標(SDGs)」について③

2019 年12 月3 日

SDGs 8.7について

SDGsの8番目のゴールは労働に関するもので、「すべての人のための持続的、インクルーシブかつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用とディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する。」

として、これに紐付くターゲットの一つが「8.7」で「強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終わらせるための緊急かつ効果的な措置を実施するとともに、最悪な形態の児童労働の禁止と根絶を確保する。

2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を終わらせる。」と定めています。

我々日本人にはなかなか身近な問題として捉えられませんが、客観的な実情を見ると、「現代奴隷制」は避けては通れない課題と認識せざるを得ません。

現代奴隷制について

2016年に公表されているILO等の調査の結果では、世界全体で4,000万人以上が現代の奴隷制の被害者で、このうち約2,500万人が強制労働、約1,500万人が強制婚姻の被害者であり、これらの被害者のうち女性、少女は全体の約70%を占めています。

ILOの発表によると、児童労働は世界全体で5~17歳の子供の約1割にあたる1億5,200万人で、そのうち危険有害労働に従事する児童労働者の約3分の1が5~14歳であり、15~17歳の児童労働者の約3分の2が週の労働時間43時間を上回っています。

児童労働に従事する収入は家計を支える要素となっており、教育を受ける機会が奪われている状況です。また、強制労働が最も多く発生しているのはアジア、とりわけ東アジアに多いと指摘されています。

これらの強制労働、児童労働による農産物、鉱産物や食料品等が我が国を始め先進国へ輸出され消費されていることが国際的にも大きな問題となっています。英国でも13万人の奴隷労働の実態があるとされ、世界で初めて「現代奴隷法」が2015年3月に法制定されました。

その後オーストラリア、カナダ等でも法制定がされています。直近では、東欧諸国からの労働者のパスポートを取り上げて会社の寮で拘束し働かせたとして、経営者が逮捕されたことが報道されました。

現代奴隷制への取組み

我が国でも、技能実習制度による海外からの実習生に対する強制労働の実態が報道されました。現実に実習生等外国人労働者が日本に来るために多額の借金をして来日しています。 こうした奴隷的拘束を受けていないかどうか、受け入れ側も十分注意しておく必要があります。エシカル(倫理的)トレードの観点から、現代奴隷制度の問題解決のためには、サプライヤーチェーンに対して奴隷労働・強制労働・児童労働が有るか否かの実情を把握することが求められ、問題のある場合には改善を促すことが必要とされています。

本年9月、ユニクロを傘下に持つ株式会社ファーストリテイリングはILOとパートナーシップを締結、アジアの労働者の社会保障を充実し労働環境整備に一定の資金を拠出して取り組むプロジェクトを推進することが発表されました。

パワーハラスメント対策が事業主へ義務化

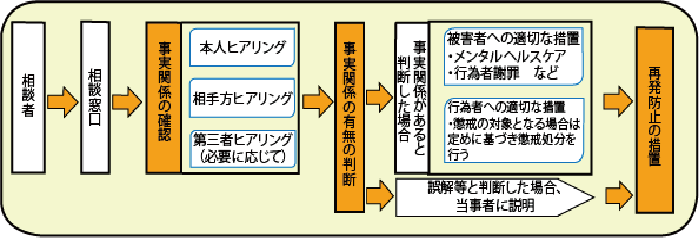

前回お知らせした、労働施策総合推進法第30条の一部改正に関し企業などが行うべき職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止策の具体的内容を定める指針の素案が公表されましたので、ポイントをお知らせいたします。

|

○職場におけるパワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務化 (適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります) |

| ○パワハラに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出が可能 |

| ○施行時期(変更)→令和2年6月予定 (中小企業:令和4年3月末まで努力義務) |

雇用管理上講ずべき措置の具体的な内容

| ▶事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発 | 職場におけるパワハラの内容及び職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |

| 職場におけるパワハラに係る言動を行った者に対し、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 | |

| ▶苦情などに対する相談体制の整備 | 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 |

| 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、職場におけるパワハラが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるパワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。 | |

| ▶被害を受けた労働者へのケアや再発防止等 | 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 |

| 被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。 | |

| 行為者に対する措置を適正に行うこと。 | |

| 再発防止に向けた措置を講ずること。 | |

| ▶上記の措置と併せて講ずべき措置 | 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。 |

| 労働者が職場におけるパワハラに関し相談をしたこと、事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、 都道府県労働局に対し相談・紛争解決の援助の求め、調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたことを理由とし、 解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |

| 労働者の責務(法第30条の3第4項) | |

| ①パワハラ問題に対する関心と理解を深める。 | ||

| ②他の労働者(求職者含む)に対する言動に必要な注意を払う。 | ||

| ③事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない。 | ||

台風19号の被害に伴うQ&A

全国各地に甚大な被害をもたらした台風19号ですが、厚生労働省から台風の影響を受けた際の労働基準法や労働契約法に関するQ&Aが公表されています。

台風の影響による休業の取扱い、賃金の支払等に関する対応に際してヒントとなる内容となっています。一部を抜粋し取り上げます。

また、例えば、会社で有給の特別な休暇制度を設けている場合には、その制度を活用することなども考えられます。

このような定めがない場合でも、労働者の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労働者の不利益をできる限り回避するように努力することが大切です。

その他Q&Aは詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例が実施

令和元年(2019年)の台風15号及び19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、台風に伴う経営環境の悪化等、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して雇用調整助成金の特例措置が実施されることが10月21日に講じられました。(→特例1)

台風19号に関しては、さらに地域を絞り助成率の引き上げ、支給限度日数の引き上げといった特例措置が追加で実施されることが10月30日に発表されました。(→特例2)

休業等の初日が令和元年9月9日 ~令和2年3月8日(台風15号)

令和元年10月12日~令和2年4月11日(台風19号)の場合に適用

| ① | 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能 |

| ② | 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮 |

| ③ | 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象 |

| ④ | 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象 |

| ⑤ | 雇用指標の最近3ヶ月平均値増加による除外要件を撤廃 |

休業等の初日が令和元年10月12日~令和2年4月11日の場合に適用

| ① | 休業(教育訓練,出向は除く)実施の際の助成率を引き上げ |

| ② | 支給限度日数を1年間で100日→300日に引き上げ |

| ③ | 支給限度日数の引き上げ |

| ④ | 過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止 |

岩手、宮城、福島、茨城

栃木、群馬、埼玉、千葉

新潟、山梨、長野、静岡

東京、神奈川

ハローワークシステム変更に伴う求人票等の変更

令和2年1月6日からハローワークのシステムが新しくなり、より多くの求職者の方々により詳しい求人情報や事業所情報を提供できるようになります。 ハローワークインターネットサービス上に新サービス「求人者マイページ」を開設することとなり、パソコン上で求人申込、求人内容の変更や求人の募集停止等、選考結果の登録、求職者情報検索等が行えるようになります。 これに伴い、求人票の様式変更が行われます。主な変更点は以下の3種類です。

|

①求人票からなくなる情報(8項目) 例:所要時間の表示、企業年金の表示、住込欄、特定曜日のみの就業時間等 |

|

②表示可能文字数が減少する項目(11項目) 例:学歴(履修科目)、必要な免許・資格、年齢制限の理由等 |

|

③表示内容の集約(7項目) 例:雇用期間、週所定労働日数(パート)、賞与等 |

その他に新設される登録情報もあることから、最終的には掲載情報量が増え、求職者に対して求職情報をより詳細に伝えられるようになります。 優秀な人材確保の為の1つのツールとして、ハローワークの新サービスを活用されてはいかがでしょうか。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です

過労死等防止対策推進法では、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、「過労死等防止啓発月間」を定めています。

令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることとなるため、きめ細やかな周知等を行い、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。

厚生労働省は、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、

使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等を集中的に実施します。

労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取り扱いについて

労働基準法の改正により、中小企業でも令和2年4月から「時間外労働の上限規制」が適用されます。

厚生労働省は、労働基準監督署への問い合わせが多い「研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否か」についてのリーフレットを公表しました。

実際の相談事例をもとに解説をしたものですので、よりわかりやすい内容となっています。労働時間の適正な管理にお役立て下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf(厚生労働省)