コラム

「年金制度改正法が国会で成立」

「地方労働行政運営方針の概要と方向性について」等、

人事労務関連レポート2025年7月号

2025年7月

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン、不支給処分を適法とする判決などについて解説する。

◆トピックス

- 年金制度改正法が国会で成立しました

- 令和7年度地方労働行政運営方針の概要と方向性について

- 女性活躍推進に関連する法改正が可決しました

- マイナ保険証におけるトラブルが続発しています

- 戸籍氏名のフリガナをマイナポータルから届け出できるようになります

- ストレスチェックの義務対象が拡大されます

年金制度改正法が国会で成立しました

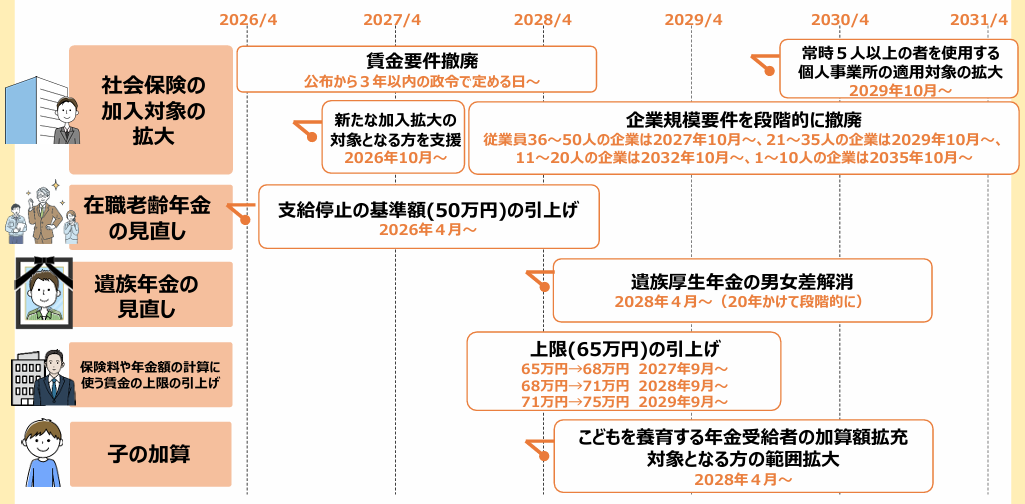

「年金制度改正法」が、6月13日、第217回通常国会にて成立しました。今回の改正の柱は「基礎年金の底上げ」です。比較的財政が好調な厚生年金の積立金を活用し、将来、就職氷河期世代以降を中心に3割下がると見込まれる基礎年金の給付水準を底上げする方針が決定しました。また、「社会保険の適用拡大」「在職老齢年金の見直し」「高所得者の保険料の引き上げ」など、企業にとって非常に影響を受ける内容が目白押しです。変更点や施行日に注意していく必要があります。

年金制度改正法が成立したことにより「就職氷河期世代」の高齢貧困問題改善に向かうことを期待しますが、残る課題は「財源の確保」、そして改正が実施されることにより給付水準の低下が見込まれる「高齢者の生活保障」があげられます。財源確保に向けた具体的な方針については2029年の財政検証を踏まえて判断される、と先送りにされています。

出典:厚生労働局 法律説明資料

社会保険の適用拡大

「106万円の壁」と呼ばれる賃金要件が撤廃されます(公布から3年以内)。企業の規模要件も2035年10月に向けて段階的に撤廃され、個人事業所についても2029年10月に業種要件がなくなります。

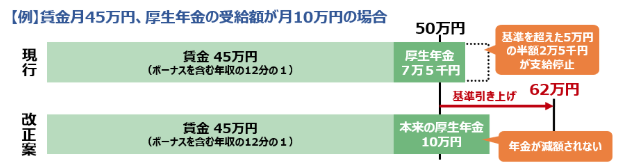

在職老齢年金の見直し

来年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が、現行の50万円から62万円に引き上げられることにより、今まで年金額が調整されないよう働き控えをしていた高齢者の就労意欲につながると予想されます。

出典:厚生労働局 法律説明資料

高所得者の保険料引き上げ

標準報酬月額の上限が、現在の650,000円から750,000円に段階的に引き上げられるため、役員や高所得者の報酬設計に配慮する必要があります。企業や従業員の社会保険料負担の増加についても課題と言えます。

企業は、高齢者の就業を柔軟かつ戦略的に進めていけるようなシステムの構築が求められます。再雇用・継続雇用を含む人事制度や賃金・評価制度においても、70歳やそれ以上まで長く働くことを想定したモデルを慎重に検討していかなければなりません。雇用保険の高年齢継続給付も廃止される方向のため、高齢者の賃金をめぐる制度を総合的に把握し、今後の制度改正を注視しながら、なるべく早く準備、対応していくことが重要です。

企業の持続的な成長のためには、多様な従業員の働き方を踏まえながら、長期的な視点でシミュレーションすることが大切です。

令和7年度地方労働行政運営方針の概要と方向性について

毎年4月に厚生労働省は全国の都道府県労働局長に向けて「地方労働行政運営方針」を策定し、公表します。各労働局長は、これを踏まえて行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとされていますので、行政が注力しているポイントが分かり、企業の労務管理においても重要な指針となります。令和7年度の地方労働行政運営方針は、昨年度に引き続き、「最低賃金・賃金の引き上げ、非正規雇用労働者への支援」や「リスキリング、労働移動の円滑化」「多様な人材の活躍促進」などについて方針が示されています。上記のうち、やはり注目すべきは「最低賃金・賃金の引上げ」と、その方針内の「同一労働同一賃金」についてです。

同一労働同一賃金の確認が強化

昨年同様、監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金に関する確認を行うこと、基本給・賞与について正社員との待遇差がある理由が不十分な企業に対し、監督署から点検要請を集中的に実施することが示されています。昨年7月に公表された「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況について」を見ると、監督指導の際の事実確認が行われるようになった令和4年12月以降、令和5年の是正指導件数が急増していることが分かります。中でも「不合理な待遇の禁止」は、144件から2,596件に、「賃金の均衡待遇」は、128件から801件にと、増加の幅が大きく、今年度もこの流れは強化されていくと考えられます。

| 是正内容 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働条件の文書交付等 | 2,072 | 19.3% | 984 | 17.7% | 4,751 | 23.2% |

| 同一労働同一賃金 措置の内容の説明 | 1,529 | 14.2% | 658 | 11.8% | 3,059 | 14.9% |

| 同一労働同一賃金 不合理な待遇の禁止 |

216 | 2.0% | 144 | 2.6% | 2,596 | 12.7% |

| 無期転換 通常の労働者への転換 | 1,451 | 13.5% | 701 | 12.6% | 2,463 | 12.0% |

| 賃金の均衡待遇 | 303 | 2.8% | 128 | 2.3% | 801 | 3.9% |

今一度、社内の賃金制度について、賃上げを検討しつつ、同一労働同一賃金の観点から「不合理な待遇差がないか」慎重に確認することが重要です。対応を誤ると訴訟に発展するなど大きなリスクにもつながります。ガイドラインに明示されている内容だけでなく、個別の判例の集積を鑑みながら合理性・客観性など判断基準を見極め、制度を再整備することが必要です。

中小企業を含め厚労省が賃上げ支援

近年の物価上昇が続く中、最低賃金を含む賃上げを持続的に行っていくためには、賃上げしやすい環境整備、生産性向上、適切な価格転嫁を進めることが重要視されています。厚生労働省としても、労働市場全体の賃上げを支援する「賃上げ支援助成金パッケージ」として、設備投資や人への投資を通じた生産性の向上、正規・非正規雇用の格差是正、より高い処遇への労働移動の支援といった取り組みを進めるとしています。賃上げ支援策に関する特設ページやリーフレットがありますので、ぜひご活用ください。例えば、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度では、30万~600万円の補助などがあります。

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/

令和7年度監督指導 違反繰り返しは「必ず」送検

厚生労働省は、令和7年度において同様の労働法令違反を繰り返す事業場を「必ず」送検していく方針を打ち出しました。この方針は行政指導の実効性担保に向け、過去に重大・悪質な法違反が認められたにも関わらず、遵法状況の定着が確認できない事案は確実に司法着手することを指示するものです。令和6年度の方針では、繰り返しの法違反は「躊躇なく」送検するとされていましたが、令和7年度では「必ず」送検すると表現が強められており、労働基準監督署が送検対象とする事案が拡大したことが考えられます。

令和6年から遵法状況の未定着事業場への取り組みが強化されたこともあり、送検件数は、令和5年799件から令和6年972件になっています。

女性活躍推進に関連する法改正が可決しました

女性活躍推進に関連する労働施策総合推進法等の改正法案が、6月4日に参院本会議で可決、成立しました。改正法案の主要な内容は、ハラスメント対策の強化としてカスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する雇用管理上必要な措置が企業に義務付けられました。措置の具体的な内容は今後指針として示されることになっていますが、企業の方針を明確化して周知・啓発を行うことや、相談体制を整備することなどが予定されています。

厚生労働省リーフレット 「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf

カスタマーハラスメントとは

改正法第33条において、カスタマーハラスメントは、以下3つの要素を全て満たすものとされています。

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること。

改正法第33条および第34条に規定されている、事業主が講ずべき措置等の主な内容は下記のとおりです。

- 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、就業環境を害する顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置を講じなければならない。

- 労働者が相談したことなどを理由に、解雇や不利益な取り扱いをしてはならない。

- 労働者の関心と理解を深める研修を実施し、国の広報・啓発活動に協力するよう努めなければならない。

東京都の条例について

東京都では今年4月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行され、東京都、顧客、就業者、事業者の責務が定められました。事業者は、体制の整備、カスタマーハラスメントを受けた就業者への配慮、カスタマーハラスメント防止のための手引の作成、その他の措置を講ずるよう努めることとされています。都の条例は努力義務となりますが、改正労働施策総合推進法は、事業主に雇用管理上の措置が義務づけられ、違反した事業主は報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となります。

カスタマーハラスメントはサービス業の現場、接客・販売・看護など女性が多い職種で多く発生していますが、その結果、安心して働けずメンタル不調やキャリアの中断といった、女性の就労を阻害する問題を引き起こしています。今後はカスタマーハラスメントを企業・社会の課題として取り組み、安心して働ける職場づくりをしていくことが求められます。

マイナ保険証におけるトラブルが続発しています

開業医らで構成する全国保険医団体連合会(保団連)は5月8日、医療機関で起きたマイナ保険証利用に関するトラブル調査の最終集計結果を発表しました。9割の医療機関で何らかのトラブルが発生、8割が従来の健康保険証で資格を確認していました。

エラーの内訳は複数回答で、氏名や住所の漢字が「●」で表示されたケースが6,344件(65%)で最多。就職、結婚などで健康保険の資格変更時に情報の更新に時間がかかり「資格無効」となったケースが3,740件(38%)。電子証明書の失効など「マイナンバーカードの有効期限切れ」が3,023件(31%)と前回調査(昨年8~9月・1,799件)から大幅に増加しました。

さらに今回の調査では、健康保険の保険者からマイナ保険証利用者に送られる「資格情報のお知らせ」という書面への誤解が多いことも判明しました。「お知らせ」は、カードリーダーなどのトラブルでマイナ保険証が使えなかった場合、保険者番号などを記載した用紙を提示することで、所定の負担割合で保険医療を受けられるものです。マイナ保険証を持たない人に交付される保険証代わりの「資格確認書」と仕様が似ている場合、区別がつかない人が多いと推測されます。

戸籍氏名のフリガナをマイナポータルから届け出できるようになります

マイナポータルでは、2025年5月26日に、戸籍に記載する氏名のフリガナを届出する機能の提供を開始しました。同日に施行された改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。本籍地市区町村から記載予定の氏名のフリガナが通知されますが、このフリガナが誤っている場合は届出が必要です。

届出はマイナポータルを利用してオンラインからも行えます。戸籍に正しいフリガナを記載することにより、行政機関での手続きが正確で迅速に行えるようになります。詳細は法務省のウェブサイト『戸籍にフリガナが記載されます』(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)をご確認ください。

ストレスチェックの義務対象が拡大されます

ストレスチェックの実施を労働者数50人未満の事業場にも義務付ける改正労働安全衛生法が衆院本会議で可決、成立しました。施行時期は、公布後3年以内となっています。

実施方法について外部委託か自社実施かを検討しなければなりません。外部委託をする場合、実施体制に問題がないか、法令遵守されているかを確認するために、厚生労働省が公開している『外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例』を活用できます。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html