コラム

社員のエンゲージメントを高める人事評価運用のポイント

2025 年03 月27 日

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット

HR第2部山口 千秋

大手輸送用機器メーカーの人事部門、外資ソフトウェア企業の日本法人での勤務を経て三菱UFJリサーチ&コンサルティングに入社。主に中堅中小企業を中心とした基幹人事制度構築などのプロジェクトに従事。

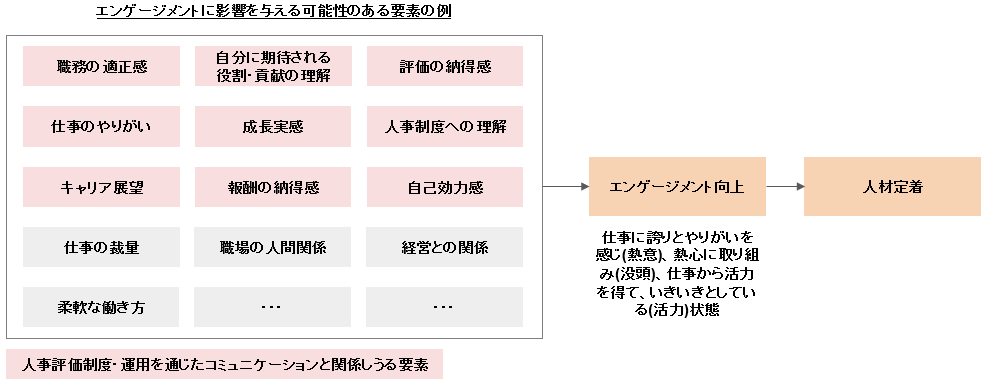

人材確保・定着のため、社員のエンゲージメント向上に着目する企業が増えている。特に中堅・中小企業においては、昨今注目される賃上げの原資が限られるケースも想定され、その場合、非金銭的報酬[1]の面からも人員確保に向けた対策が必要となることがあるだろう。多くの企業で従前から行われている人事評価は、上手く運用すれば、エンゲージメントや働きがいの向上につなげることができる。しかし、運用が現場任せとなっており、社員の動機づけまで至らずに処遇を決めるための「査定」に留まっているケースも多い。そこで、本コラムでは人事評価を通じて社員のエンゲージメントを高め、人材定着につなげていくためのポイントを解説する。

1.エンゲージメントと人事評価の関わり

仕事に対するエンゲージメントは、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態、つまり「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の3つが揃った状態として定義することができる[2]。エンゲージメントが高い場合、社員の定着率や労働生産性とポジティブな相関関係があることが様々な研究・調査で示唆されている。

特に昨今の若手社員においては、高い評価がつけばそれで良いということではなく、人事評価の「理由」を知って納得したいと考える傾向にある。仮に会社としては高く評価したとしても、その理由が本人に十分伝わっていないと、「理由はわからないが昇格した」「なぜ評価されたかがわからない」などと受け止められ、エンゲージメントの向上にうまくつながっていないケースをよく目にする。

また、終身雇用が当たり前でなくなった今、誰もが同じように年功的に昇進・昇格できる会社は減り、将来はより見通しづらいものとなった。そのため、「自分が今どの位置にいて、何を評価されているのか。どのように頑張れば次のステップへ行けるのか」ということを具体的に知りたいと思う若手・中堅社員は多い。人事評価では、単に点数やランクだけではなく、そうした具体的内容のフィードバックが期待されている。

特に、会社にとって辞められては困る優秀な人材ほど、自分の市場価値や成長に対して高い関心を持つ傾向にある。ホワイトな職場環境にも関わらず、成長実感が得られないことで離職する「ホワイト離職」という言葉も生まれている。

人事評価を通じてエンゲージメントを高めるには、「どのような点数・ランクをつけるか」ということ以上に、人事評価を通じて上司が部下に対しどのようなコミュニケーションを行うかが重要なのである。

【図1】エンゲージメントに影響を与える可能性のある要素と人事評価の関わり

出所:MURC作成

2.期待値の明示

では、人事評価を通じて上司は部下に何を伝えるべきか。起点となるのは、「その評価期間に会社が本人に対してどのような貢献や役割を期待しているか」ということだ。会社として設定している評価基準を元に、上司が部下一人ひとりの状況を加味して、より身近な言葉に置き換えて、実際の業務の中でどのような行動をしてほしいかを伝える。合わせて、具体的な目標に落とし込む。もし、そもそも評価基準が曖昧である場合や、上司が評価基準を十分に理解できていない場合は、人事部門としても対処や支援が必要である。

実際に、当社のコンサルティングにおいて中堅・中小企業の若手社員にヒアリングを行うと、「自分がどのような役割を期待されているかわからない」「自分なりに頑張ってはいるが、そもそも会社が自分に何を期待しているかわからないのでこれで良いのか不安」といった声は多い。

期末の評価においては、単に上司の思う良いところや改善点ではなく、「会社・上司は本人にどのような貢献や役割を期待しているか」を起点にその達成状況を伝えることが、成長実感や納得感を高めるためのポイントだ。

3.キャリアの見通し

人事評価によって対象期間の状況を把握したら、それを踏まえて来期や来期以降どのような姿を目指していくかまでコミュニケーションできると良い。昇格などキャリアアップのタイミングが近いのであれば、あとどのような点を頑張ればそれが実現できそうかといったことを助言する。前項で「会社が本人に対してどのような貢献や役割を期待しているか」を伝える重要性を挙げたが、キャリアの見通しという観点からは、「将来的に期待したい役割」も伝えられると良い。

なお、こうしたコミュニケーションは職場の上司任せにしないことも肝要だ。人事部門として昇格要件を明確化することや、会社としてのキャリアパス・異動配置の考え方を整理しておくことも必要になってくる。

まとめ

効果的な人事評価運用による社員のエンゲージメント向上は、上司と部下のコミュニケーションにかかっている。しかし、人事評価に迷いや悩みを抱えている上司は多い。期待値やキャリアの見通しを上司から伝えるには、人事制度が明確で透明性が確保されていることが前提であり、制度内容や評価コミュニケーションの方法について上司に対する十分な情報提供や教育が実施されている必要もある。人事部門として、改めて「自社において人事評価コミュニケーションをより効果的なものにするために手を打つべきポイントは何なのか」を把握し、適切な対処や支援を行うことを推奨する。

注釈

- [1]仕事で得られる承認、成長機会、柔軟な働き方、良好な職場環境など金銭以外での報酬を指す

- [2]厚生労働省 令和元年版 労働経済の分析

令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-|厚生労働省

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部

組織人事ビジネスユニット

HR第2部山口 千秋(やまぐち ちあき)

-

経歴

大手輸送用機器メーカーの人事部門、外資ソフトウェア企業の日本法人での勤務を経て三菱UFJリサーチ&コンサルティングに入社。主に中堅中小企業を中心とした基幹人事制度構築などのプロジェクトに従事。

-

プロジェクト実績

基幹人事制度(等級制度・報酬制度・評価制度)構築

評価者研修、キャリアデザイン研修の企画・実施

エンゲージメントサーベイの実施 など -

専門領域

組織人事領域全般。特に基幹人事制度設計