コラム

「育児・介護休業改正法が成立」

「外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設」等

人事労務関連レポート 2024年7月号

2024 年7 月9 日

各種法改正の情報や、調査結果等、人事担当者の方が押さえておくべき情報を解説も交えてご紹介しています。

◆トピックス

- 育児・介護休業改正法が成立しました

- 技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設

- 第3号被保険者制度の在り方について

- 令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」より

- 令和5年度「女性活躍に関する調査」公表

- 10月から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

- 12月2日より現行保険証の新規発行終了

- 11月1日にフリーランス保護の新法施行

育児・介護休業改正法が成立しました

去る5月24日、「改正育児・介護休業法」が参議院本会議において可決、成立しました。今改正分について従前のものと比べ変更、追加があった点を中心にお知らせいたします。

⊚ 子が3歳になるまでの両立支援の拡充

- 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう必要な措置を講ずることが事業主に努力義務化されます。

- 労使協定により、短時間勤務制度の適用が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置について現行の(育児休業に関する制度に準じる措置、始業時刻の変更等)に加え、テレワークも対象措置となります。

⊚ 子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充

- 事業所毎の事情に応じて、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢【始業時刻等の変更、テレワーク等(10日/月)、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与(10日/年)】から労働者が選択可能なものを2つ以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者はその中から1つ選べることとなります。

※テレワーク、新たな休暇については原則時間単位で取得可となります。(省令により)

※事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

※個別周知・意向確認の方法については、今後省令により面談や書面交付等とされる予定です。 - 現行3歳に満たない子を養育する労働者を対象とした所定外労働の制限の対象の子が小学校就学前までの子に拡充されます。

⊚ 子の看護休暇制度の見直し

現行では対象となる子が小学校入学前まで取得可能であったり、制度を利用するための事由が限定的でしたが、今改正にて看護のみならず様々なライフイベントに対応できるよう拡充されています。

| 改正前(現行) | 改正後 | |

|---|---|---|

| 名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |

| 対象となる子の範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |

| 休暇の取得事由 | 病気・けが・予防接種・健康診断 | 左記現行に追加して、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が新たに対象事由となる |

| 労使協定により除外できる労働者 | (1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下 |

左記現行の(1)を撤廃して(2)のみが除外可能となる |

その他改正点他(東京労働局リーフレット)↓

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001837175.pdf

技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設

外国人労働者の技能実習制度にかわり、新たに育成就労制度を設けることを柱とした出入国管理法などの改正案について、6月14日、参議院本会議で成立し、2027年の制度開始が想定されています。

出入国管理法などの改正案は、技能実習制度を廃止して、新たに育成就労制度を設け、外国人労働者を原則3年で専門の技能があると認められる【特定技能】の水準まで育成するとしています。

受け入れる分野は働き手が不足している介護や建設、農業などが想定されており、これまで原則できなかった別の企業などに移る【転籍】を一定の要件のもと同じ分野に限り認めます。

≪転籍要件≫

- 就労期間が1~2年以上

- 一定の日本語能力(日本語能力試験N4~5等)と技能検定基礎の両方の合格

- 転籍先が同じ分野であり、受け入れ期間の要件を満たしている

なお、これまで問題視されてきた実習生の人権侵害などの被害に関しては、人材育成と人材確保を目的とする新たな制度として全体を適正化するための方策をしっかりと講じることとし、外国人から選ばれる国になるため環境整備に取り組んでいくとしています。

第3号被保険者制度の在り方について

~厚生労働省社会保障審議会年金部会が開催され議論が行われました~

2024年5月13日に厚生労働省の審議会で「第3号被保険者制度」をめぐって議論が行われ、出席した委員からは、共働き世帯が増加しパートなど短時間で働く人が厚生年金に加入しやすくなることを踏まえ、対象者を減らしていくべきだという意見が相次ぎました。ここでは、第3号被保険者制度見直しの課題と配偶者手当の現状と課題について見ていきたいと思います。

◆第3号被保険者制度見直しの課題

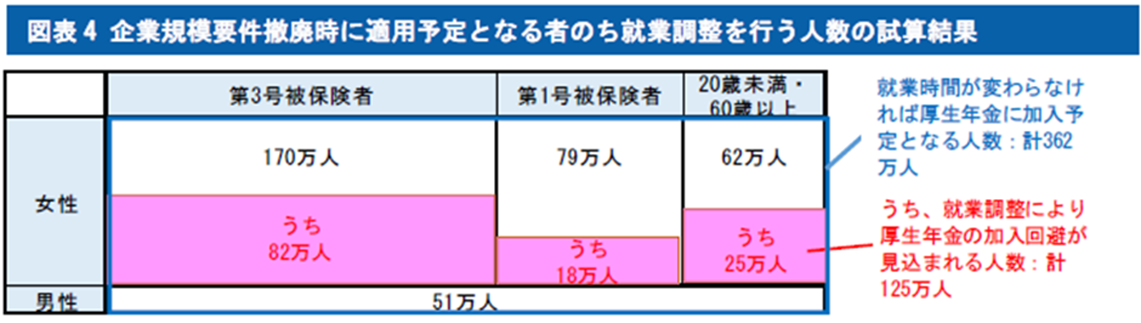

2024年10月から被保険者数51人以上の企業で働くパート・アルバイトにも新たに社会保険の適用が義務化され、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上等の要件を満たせば社会保険に強制加入となり、一部の第3号被保険者が第2号被保険者に変わり年金保険料を納付するようになることで、年金財政を改善させる効果が見込まれるようです。また、審議会では次期年金制度改正に向け、短時間労働者への適用拡大の企業規模要件の撤廃についても検討が行われており、第3号被保険者の絶対数を減少させる効果もあるようですが、一定数の就業調整により第3号被保険者に留まる人もおり制度見直しの大きな壁となっています。

※(出所)厚生労働省「2019 年財政検証」等をもとに大和総研試算

◆配偶者手当の現状と課題

配偶者手当は扶養家族に応じて企業が支給する家族手当や扶養手当などのうち、被扶養配偶者(専業主婦など)を対象としている手当をいいます。

配偶者手当には配偶者の収入により支給制限が設けられている場合があり、短時間等で働く労働者、特に配偶者のいる女性の「就業調整」の一因になっているとの指摘があります。

【就業調整の実態】

配偶者のいる女性パートタイム労働者の21.8%は税制、社会保障制度、配偶者の勤務先で支給される「配偶者手当」などを意識し、その年収を一定額以下に抑えるために就労時間を調整する「就業調整」を行っています。

| 就業調整をする理由 | 割合(複数回答) |

|---|---|

| 一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければなくなるから | 57.3% |

| 自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなければならないから | 49.6% |

| 一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから | 36.4% |

| 一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから | 15.4% |

※(出所)厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」より

「就業調整」は結果としてパートタイム労働をしている女性の能力発揮の妨げとなるとともに、他の労働者の負担増などの影響を生じさせていると考えられます。

雇用形態の多様化が進むとともに、共働き世帯数が専業主婦世帯数を大きく上回るなど、配偶者手当を導入した当時と前提条件が大きく異なっています。こうした中、政府は就業調整(年収の壁)問題への対応として配偶者控除の見直しや被用者保険の適用拡大といった税制・社会保障制度の改正等を進めるとともに、企業の配偶者手当に対して「労使において改廃・縮小に向けた議論が進められることを期待する」として配偶者手当の廃止・縮小などに向けた話し合いを行う事を求めています。

令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」より

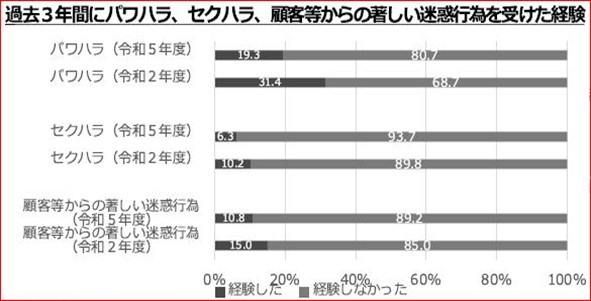

労働者への調査において、過去3年間に勤務先でハラスメントを受けた経験については、パワハラが最も高く、次いで、顧客等からの著しい迷惑行為、セクハラと続いていますが、令和2年度に行った調査と比べると、いずれも減少しています。

ハラスメントを受けた後の労働者の行動としては、「何もしなかった」がパワハラ36.9%、セクハラ51.7%、顧客等からの著しい迷惑行為については、「社内の上司に相談した」(38.2%)が最も多い結果となりました。また、ハラスメントを認識した後の勤務先の対応では、パワハラとセクハラでは「特に何もしなかった」が最も高い結果でした (53.2%と42.5%)。

※(出所)厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要」より

上記のことから、加害者が社内にいる場合は声を上げにくい状況にあり、また、被害を勤務先に相談しても特に対策が取られていないケースが多く存在していることが分かります。

令和4年4月から全企業において、パワーハラスメント防止措置が義務化されています。

厚生労働省では、引き続き職場のハラスメントの予防・解決に向けた施策を実施していくとしています。

詳細は下記をご参照ください。

「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html

令和5年度「女性活躍に関する調査」公表

令和6年5月17日、厚生労働省より「女性活躍に関する調査」の報告書が公表されました。前回の調査(2018年)から5年振りの調査となります。今回は、数ある調査項目の中で、①「管理職等における女性比率」と②「男女賃金差異」の2点について、ご紹介いたします。

① 「管理職等における女性比率」

管理職(役員除く)に占める女性の比率(女性管理職比率)は、前回調査(2018年)と比較すると、企業規模間で比較することは難しいですが、それぞれの規模において女性管理職比率が0(女性管理職がいない)という割合は減少しており、その中で「300人以上」においては、僅かながら女性管理職比率の上昇がみられます。

また、女性の昇進者の有無についても、企業規模毎に昇進機会等の相違から比較は難しいですが、「昇進なし」の割合が減少し、「昇進者あり」の割合が前回の調査より増加し、女性活躍の状況は少しずつ改善されているという結果となりました。

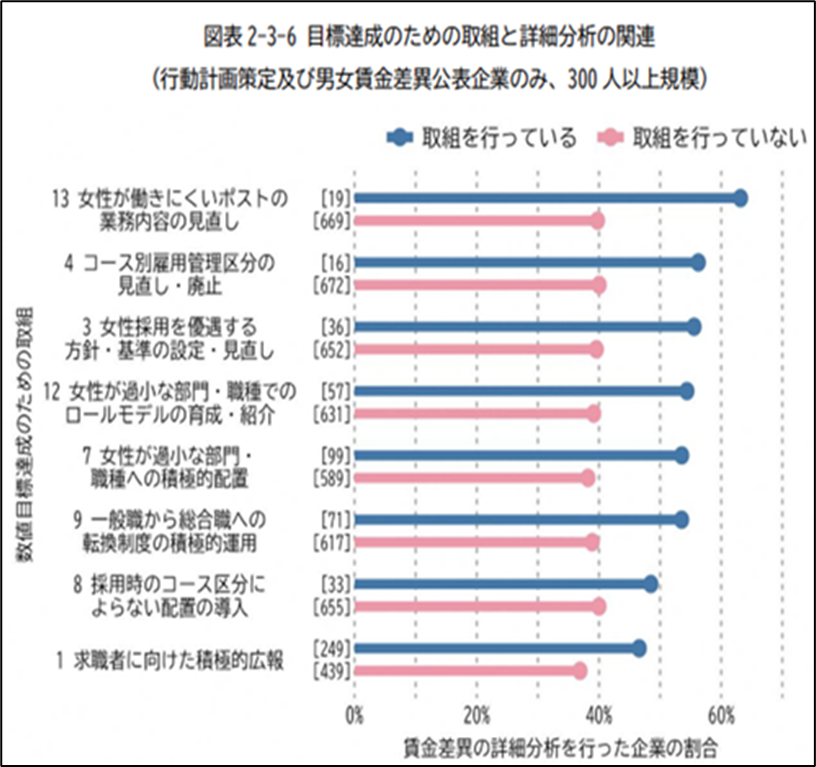

② 「男女賃金差異の公表に対する動向」

令和4年7月の法改正により301人以上の企業においては、「男女の賃金の差異」を公表することが義務付けられ、また全労働者及び正社員(正規雇用)、パート・有期社員(非正規雇用)ごとでの公表も求められるようになりました。女性社員の評価や(部門・職種間の)配置、男女のキャリアコースについて課題意識を持ち、実際に男女均等となるような取組を行っている企業は、課題解決に向けて、更にその詳細分析まで行っているということが分かりました。

※(出所)厚生労働省『女性活躍に関する調査』報告書」より

原則的に賃金は人事評価と対応しており、その評価が性別によらず公正・公平なものであるかが重要であり、さらに、公正・公平なものであっても部門の配置やキャリアコースに男女で偏りがみられている場合、結果的に男女賃金差異が生じてしまいます。男女賃金差異が生じるメカニズムに注目している企業は、女性活躍推進法の定め以上の詳細分析を行っているということが読み取れます。

10月から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

令和6年10月から、被保険者数が51人以上の企業等で就労する短時間労働者について、社会保険への加入が義務付けられます。これまで段階的に拡充されてきましたが、現行の101人から51人に更に拡充されます。対象企業様におかれましては、対象者の確認や社内周知等、ご留意ください。

◆企業規模要件

令和6年9月30日まで 被保険者数101人以上の企業等

令和6年10月1日から 被保険者数51人以上の企業等

◆短時間労働者の要件

週の所定労働時間が20時間以上

所定内賃金が月額8.8万円以上

2カ月を超える雇用の見込みがある

学生ではない

12月2日より現行保険証の新規発行終了

マイナンバーカードを保険証として利用することを基本とする仕組みへの移行まで、約半年となりました。従来の健康保険証の発行は終了しますので、マイナンバーカードを取得していない場合等は、被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償で交付される予定です。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、今まで同様一定の窓口負担で医療を受けることができます。また、経過措置として、令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効利用できますが、経過措置の間に健康保険証の有効期間が到来した場合や、転職等により保険者が変わった場合は、無効となります。

マイナンバーカードを健康保険証とするメリットとして、過去の医療情報を医療機関に共有可能になったり(情報提供に同意が必要)、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請が原則として不要となったりすること等、挙げられています。

利用方法や詳細は、以下厚生労働省のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html

11月1日にフリーランス保護の新法施行

フリーランス・事業者間取引適正化等法が、令和6年11月1日に施行されることが決定しました。この法律においては、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」とするフリーランスが対象となり、フリーランスと企業などの発注業者間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とされています。育児介護等と業務の両立に対する配慮として、育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこととされていましたが、6か月以上の業務委託について配慮を必要とすることが決定されました。

厚生労働省リーフレット:001261528.pdf (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf