【結果レポート】

ロボットを用いたコミュニケーション支援ワークショップ

2022.11.14

- ロボティクス

- 教育機関

- ロボティクス・RPA

当社は、横浜市のI・TOP横浜ラボ「障害者のスポーツや文化活動の充実、施設の利便性向上」実証プロジェクトに採択され、ロボットを用いた障害児向けコミュニケーション支援ワークショップ(全4回)を開催しました。

ワークショップでは他者との関係性を築くことに苦手意識のある子どもたちが、コミュニケーションロボットを使用した自己表現にチャレンジしました。

今回はその内容と実証結果をご紹介します。

<ワークショップ概要>

・実施時期 2022/7/30~2022/8/27(全4回)

・成果物 アンケート3種(子どもおよび保護者へのアンケート)、動画撮影・効果測定シートによる観察、ワークショップで子どもが作成した成果物

*ご参考:本ワークショップ開催に関するニュースリリース ロボットを用いた障害児向けコミュニケーション支援ワークショップを開催

ワークショップの目的

- ロボットを通じて社会との接点を増やすことによる達成感や自己肯定感の変化、それによる日常生活へのポジティブな影響を調査すること

- 機能(おもに、ユーザーインターフェース)の改善点を明確化すること

ワークショップ内容

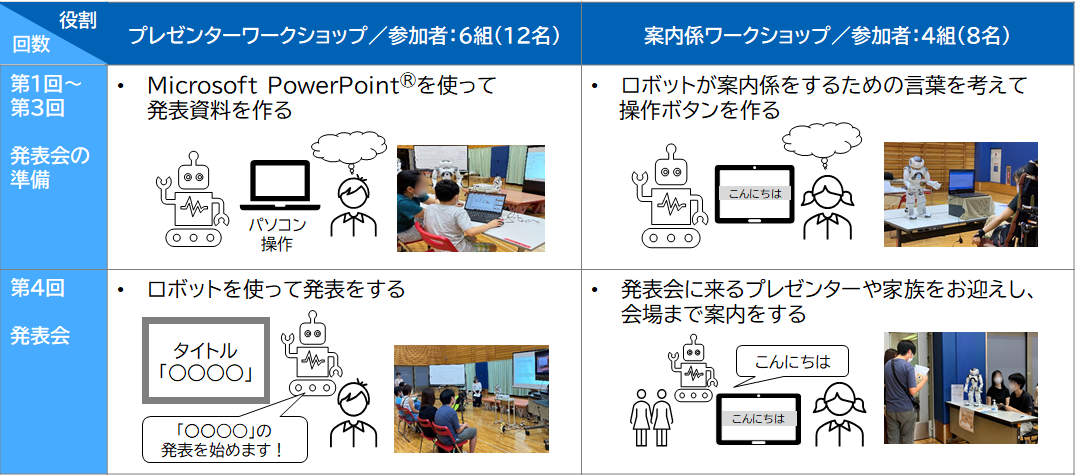

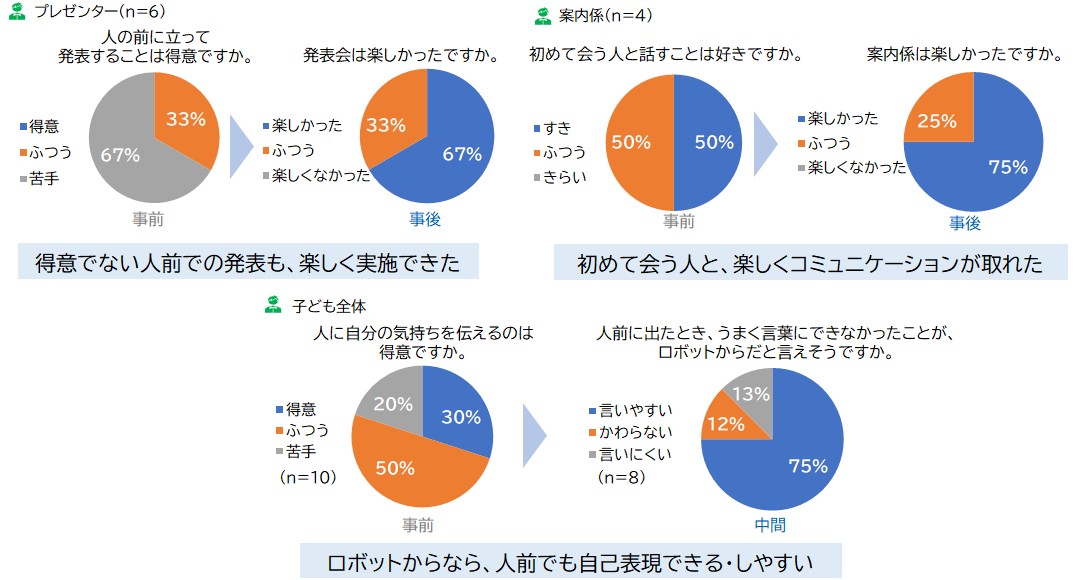

2種類のワークショップ(プレゼンターワークショップ/参加者:6組(12名)、案内係ワークショップ/参加者:4組(8名))を各3回開催し、その後、両グループ合同の発表会を行いました。

プレゼンターワークショップでは、Microsoft PowerPoint®を使って発表資料を作り、ロボットを使って自分の思いを発表しました。案内係ワークショップでは、ロボットが来訪者へ案内をするための言葉を考えて操作ボタンを作り、発表会ではプレゼンターや家族を会場まで案内しました。

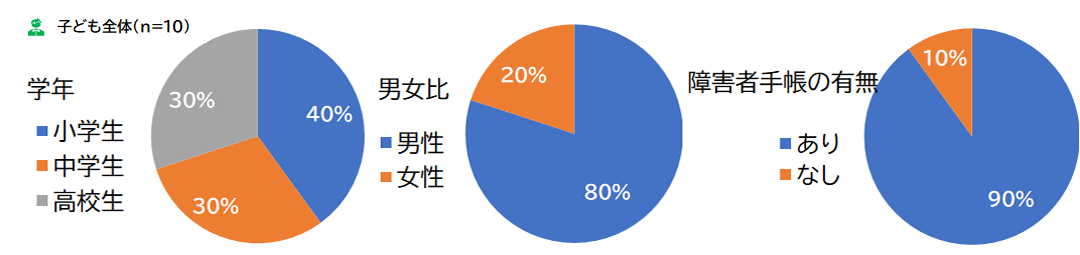

参加者の属性・基本情報

■属性

小学3年生から高校3年生までの子どもが参加。

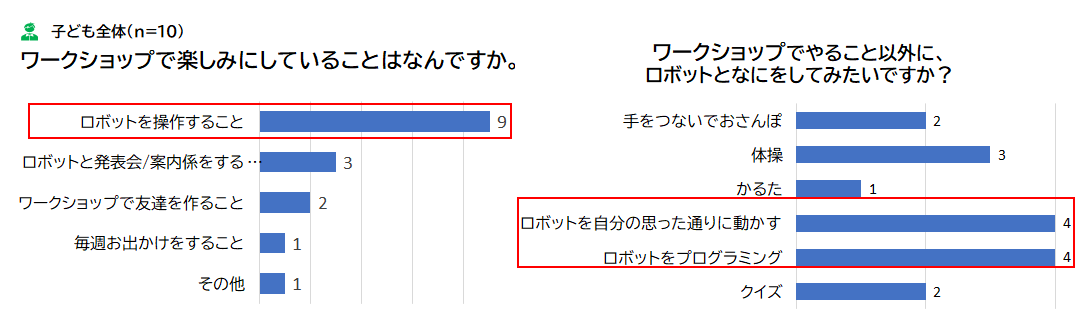

■興味・関心

障害の種別に関わらず、参加の理由として操作・プログラミングなど「ロボットに興味がある」と回答した子どもが多数。

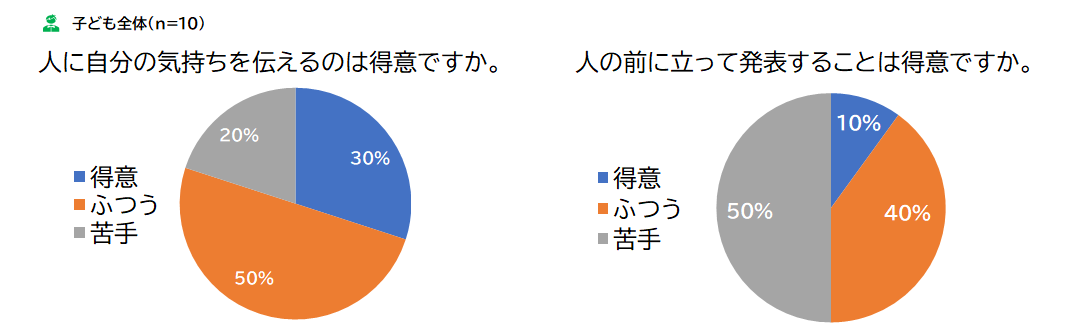

■コミュニケーション

他者へのコミュニケーションや人前で注目が集まる場所への苦手意識が強い子どもも多数参加。

ワークショップを通じた実証実験 結果

参加者へのアンケートから、ロボットを通したコミュニケーションによって子どもたちに以下のような変化があることがわかりました。

結果1 ワークショップ参加前後での気持ちの変化

- コミュニケーションが得意ではない子どもたちも、ロボットを使うことで前向きに取り組むことができました。

- 人間らしいロボットは、子どもたちの自己表現を引き出すツールとして機能していることが読み取れます。

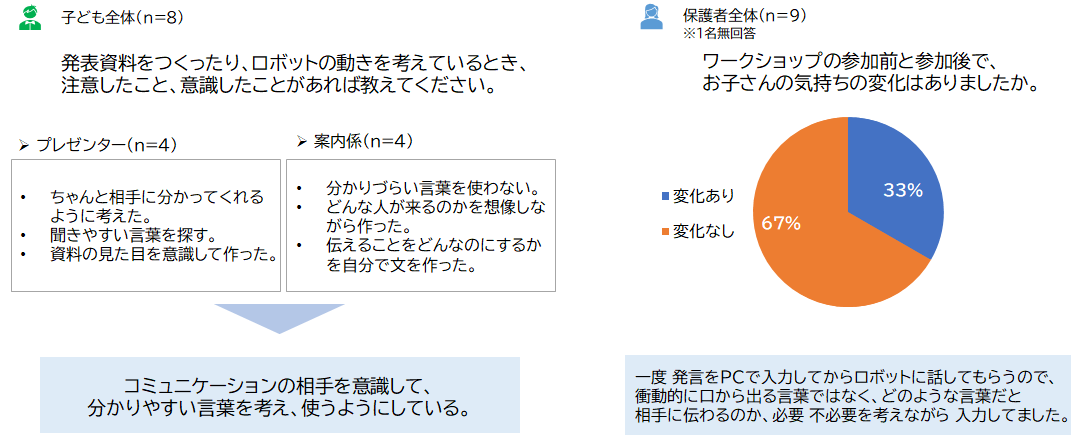

結果2 ロボットを操作することによる他者意識への気づき

- ロボットが話す言葉を考えることは、聞く人の立場に立って言葉を選ぶきっかけとなり、子どもたちにとって、他者意識への気づきにつながりました。

- ワークショップ前後の子どもたちの気持ちや行動の変化を、約30%の保護者が感じました。

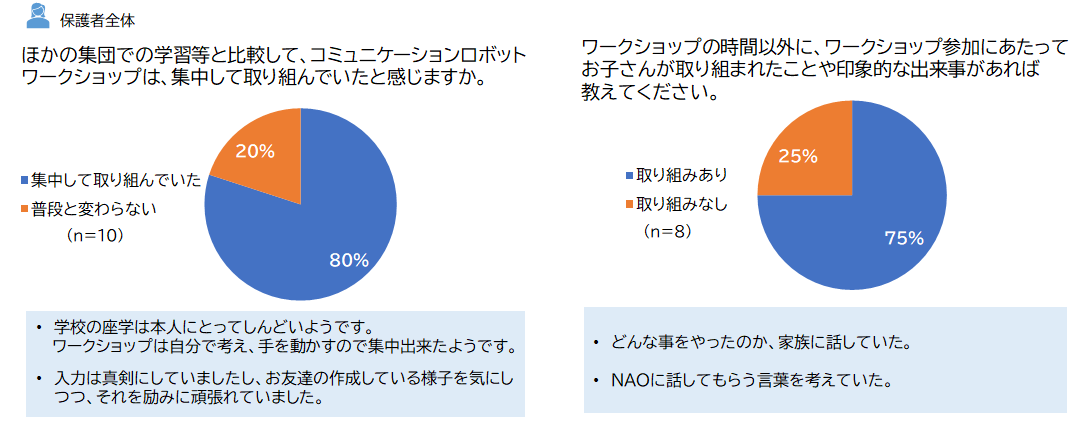

結果3 集団学習におけるロボットの活用可能性

- 1回60分という長さでもワークショップに集中して取り組め、 「回数が多い」 「時間が長い」という感想はありませんでした。

- 出席率が93%と高く、ワークショップ外でも取り組みがあり ロボットとの触れ合いが日常生活の活性化につながっていました。

総評

コミュニケーションロボットを用いた自己表現を体験することによって、子どもの情意面、行動面に以下のような効果が見られることがわかりました。

- 子どもたちは、ロボットを操作することに興味・関心が高く、ロボットを自分の代弁者とすることで、 本来得意ではない対人コミュニケーションに前向きに取り組める。

- ロボットに言葉を入力するというプロセスを踏むことで、自分が伝えたいことや伝え方を客観視することができ、 他者意識を学ぶことにつながる。

- 通常の集団学習よりもロボットがいる学習の方が集中でき、ロボットは集団活動への参加意欲を高めるツールとなりうる。

今後の展開

本実証実験を経て、2022年10月26日に特別支援学校・学級向けコミュニケーションロボットサービス「Link&Robo for グローイング」をリリースいたしました。

当社は、「Link&Robo for グローイング」が特別な支援が必要な子どもたちの前向きな気持ちを育み、社会との接点を増やすツールのひとつとなることを目指し、

サービスの普及に取り組んでまいります。

関連するソリューション・サービス

- Microsoft PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。