コミュニケーションロボットによる介護予防支援

2021.02.18

- ロボティクス

- ロボティクス・RPA

「地域の通いの場」でのコミュニケーションロボット活用にむけた研究開発についてご紹介いたします。

当社では、介護施設や地域の通いの場でのコミュニケーションロボット活用にむけた研究開発を実施しています。

今回は、地域市民のつながりの場である「地域の通いの場」でのロボット活用にフォーカスをあて、高齢者の自立支援のための新たなスキームを評価したモニター検証をご紹介いたします。

なお、本開発は、平成31年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)ロボット介護機器開発・標準化事業(開発補助事業)の支援を受け実施しています。(課題名:高齢者のADLを維持向上するコミュニケーションロボットの研究開発)(*1)

当社のコミュニケーションロボットの開発プロジェクトの概要については、こちらをご覧ください。

地域の通いの場での活用背景

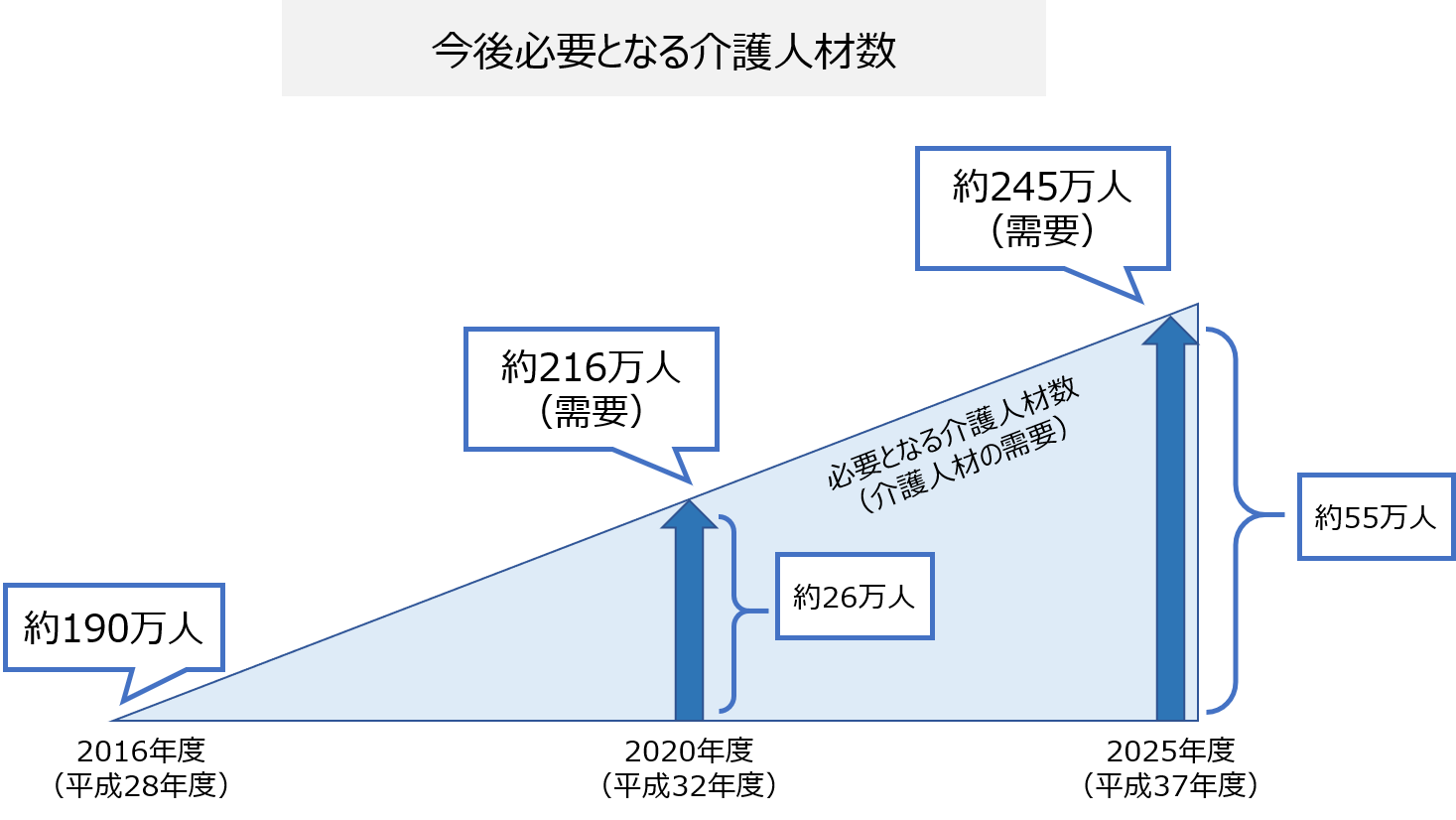

日本は超高齢化時代に突入し、介護を必要とする人も増え続けています。しかし、高齢者を支える介護人材は慢性的に不足しています。厚生労働省の発表では、2025年度末に必要な介護人材数は約245万人となり、2016年度の約190万人に加え約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要があると推計されています。

このような状況の中、将来的に重度の要介護状態になるリスクを少しでも減らすため、「介護予防」の取り組みが注目されています。

全国の自治体には、地域の高齢者が住まいのある地域の中で自立した生活を送ることができるようにサポートすることが求められおり、その一つとして「地域の通いの場」があります。「地域の通いの場」では、地域に住む高齢者が日常的・定期的に集まり、地域にあるコミュニティセンターなどの場所を活用して、さまざまなアクティビティを行います。それらを通じて、外出の目的や役割・居場所を作り、日々の生活に活気を取り入れることを目指しています。

「地域の通いの場」でのアクティビティの一つとして、コミュニケーションロボットを用いたレクリエーションを実施し、さらに、ロボット操作を含めたレクリエーションのファシリテーションを地域の高齢者の方に行っていただくことができないかと当社は考えました。

開発プロジェクト概要

介護や介護予防の現場に向けて当社で開発しているコミュニケーションロボットは、あらかじめロボットに用意されたプログラムを動かすだけで、体操やクイズなどのレクリエーションを実施することができます。レクリエーションの最中、ロボットはインストラクターとなって、参加者をリードする役割を担います。

また、ロボットの機能面を充実させるだけでなく、ロボット操作を学習する操作講習会を行うことで、介護やICTの専門性を持たない方でもロボットを用いたアクティビティが遂行できるように配慮しています。

機能

- 体操

- シニアヨガ

- 体操クイズ

- クイズ

- おしゃべり

特徴

- タブレット操作による、自律的なレクリエーションの遂行

- 参加者が親しみを感じ、参加を促す仕掛けづくり(呼名や掛け声、ノンバーバルコミュニケーション)

- 誰でもロボットを操作できるようサポートするロボット操作講習会

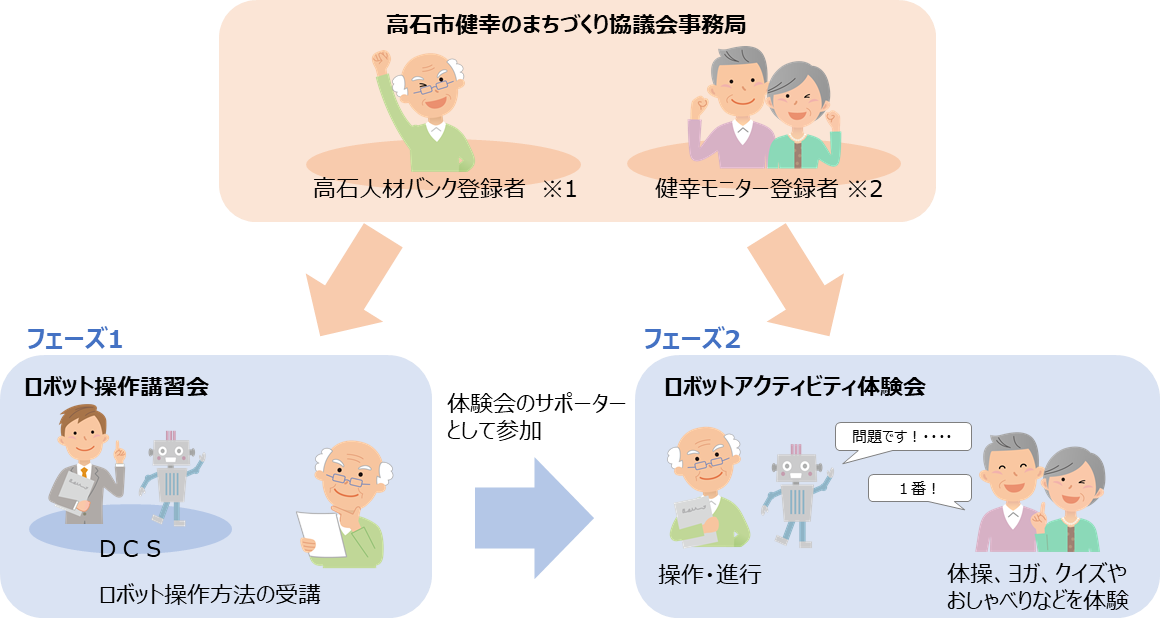

このような機能・特徴を持ったロボットの「地域の通いの場」での活用を評価するため、高石市健幸のまちづくり協議会の市民モニター制度を利用したモニター検証を実施しました。

モニター検証概要

市民の社会参加と高齢者の介護予防の両面での自立支援における有効性を評価するため、モニター検証は二つのフェーズにわけて実施しました。

【フェーズ1】

- 期間: 2020年11月25日~2020年11月26日

- 対象: 高石人材バンク登録者(年齢制限なし) 17名

- 内容: ロボットアクティビティでのロボット操作や進行を担当する「サポーター」の育成

- ロボット操作講習会の受講とアンケート評価

【フェーズ2】

- 期間: 2020年11月30日~2020年12月17日

- 対象: サポーター フェーズ1の操作講習会受講者 16名

参加者 健幸モニター登録者(60代~) 45名 - 内容: ロボット操作講習会での習得内容の実践と評価

-「サポーター」によるロボット操作や進行

ロボットアクティビティの参加継続性視点でのコンテンツ評価、場づくり効果の検証

- 1対多でのロボットを使用した集団レクリエーション(体操、ヨガ、クイズ)の体験

- 1対1でのロボットとのおしゃべり体験

- 高石人材バンクとは

市民の知見を活かし、就業の機会を提供するとともに、新たな知識を身に付け、より高付加価値人材として就業を行えるよう資格取得のサポートを行う制度です。 - 高石健幸モニターとは

事前に登録した市民にヘルスケア事業者の様々な商品やサービスをお試しいただき、生の声を事業者にお届けする制度です。登録者数は現在1,700名超。

モニター検証結果

【フェーズ1 ロボット操作講習会】

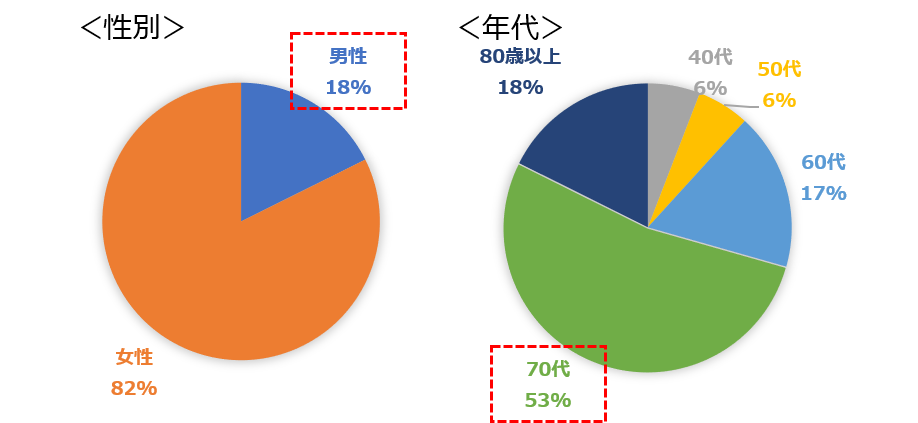

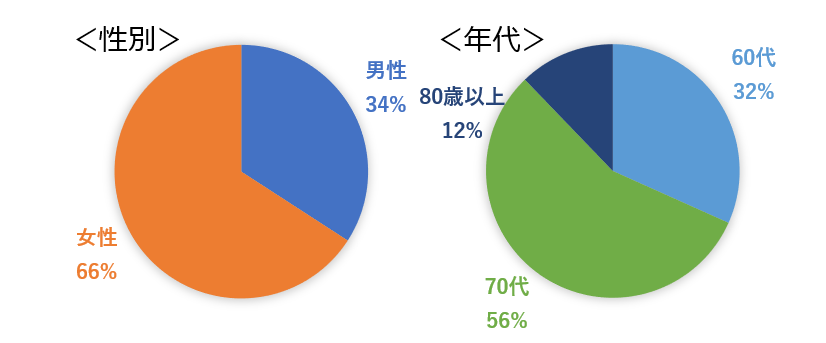

人材バンク登録者でレクリエーション介護士講座受講者を対象に募集したところ、70代の元気高齢者の方を中心として、40代~80歳以上の幅広い年代の方々にご応募いただきました。ご協力いただいた高石健幸リビング・ラボで行った他のイベントと比較し、男性の参加比率が多いのが特徴です。

■ロボット操作講習会参加者(17名)

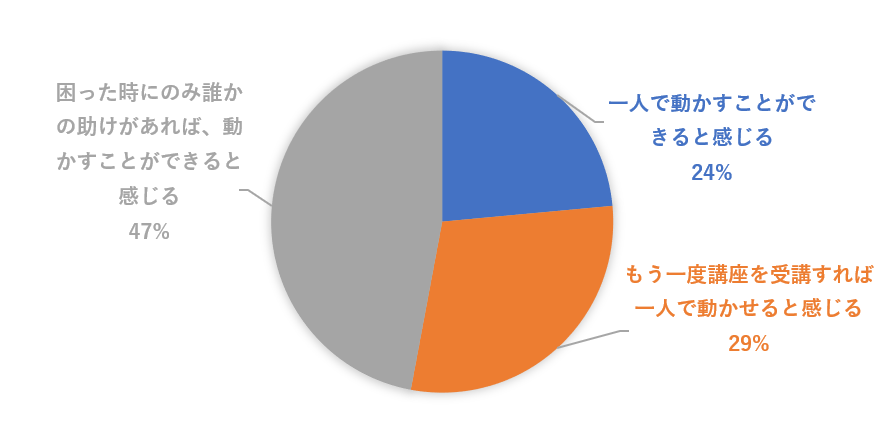

ロボット操作講習会受講時にはロボット操作への不安感があったものの、その後の体験会で実際に操作を行ってみた後の感想では、ある程度の手ごたえを感じられる方が多くいらっしゃいました。アンケートでは、当初は事務局スタッフのサポートに助けられたが、回を重ねることによって、だんだんと慣れてスムーズに実施できるようになったとの声も聞かれました。

■講座を受講したことでロボットを動かすことができると感じましたか。

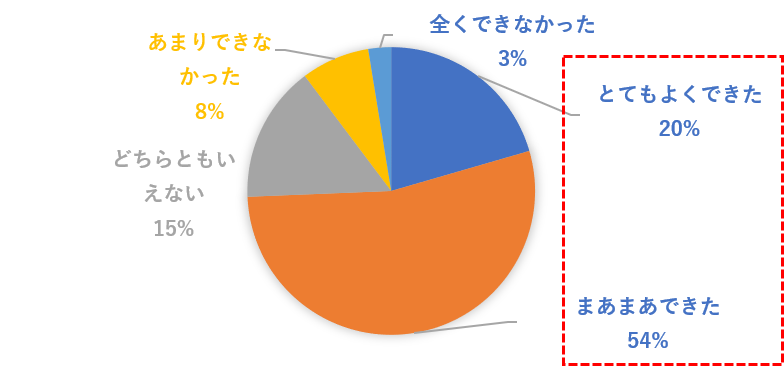

■レクリエーション体験会では、思っていた通りの操作ができましたか。

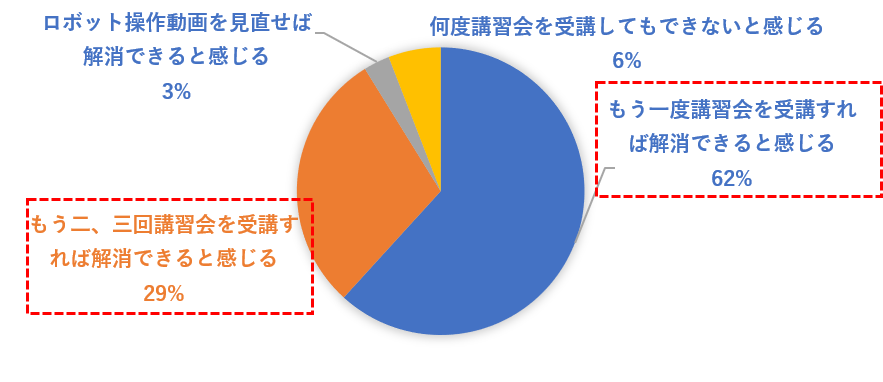

より自信をもってレクリエーションを進めるためには、操作講習会を複数回受講する機会を設けるなどの対応も必要だと言えます。

■苦労した点について、繰り返しロボット操作講習会を受講することで解消できると感じますか。

【フェーズ2 ロボットアクティビティ体験会】

フェーズ1同様、男性参加比率が高かったのが特徴です。他のイベントでは、男性参加者の多くは配偶者などに誘われて参加している様子が見受けられる一方で、本イベントでは、ロボットに興味を持って自発的に参加する方が多くいらっしゃいました。

■ロボットアクティビティ参加者

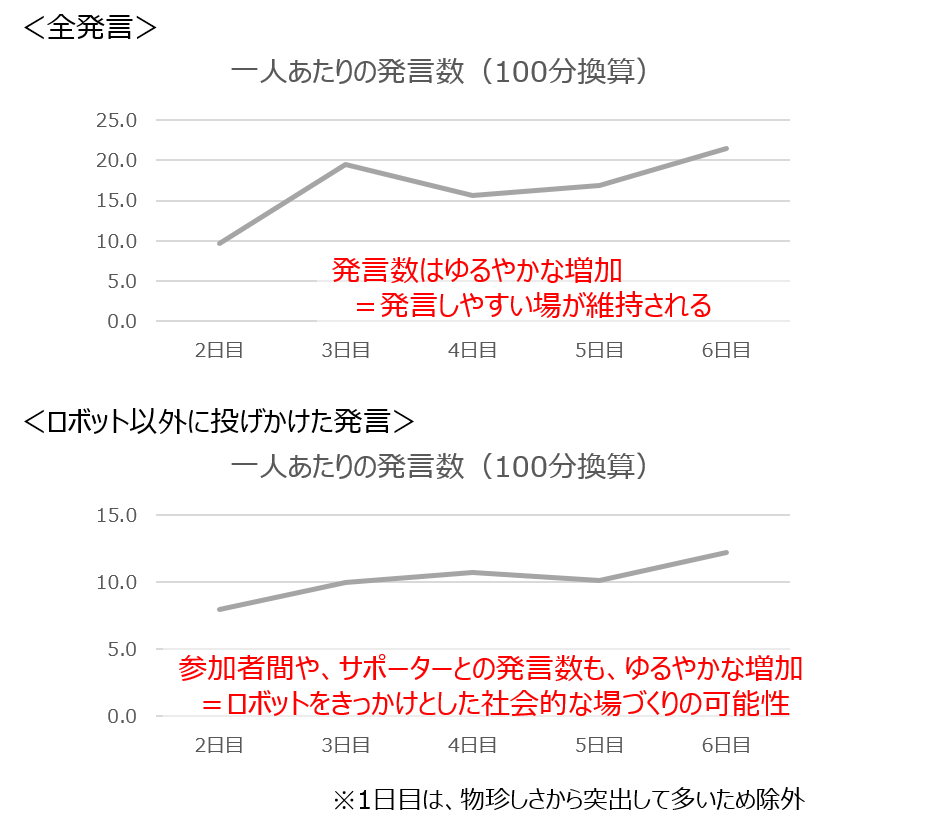

ロボットアクティビティをきっかけとした参加者間の交流(サポーターを含む)の状況は、維持、活性化されています。呼名やタッチなどの親しみを感じるコミュニケーションを取り入れていることにより、日を追うごとにロボットおよびロボットアクティビティを介した参加者との交流を楽しんでいただけたことが読み取れます。

■集団レクリエーション中の一人あたりの発言数

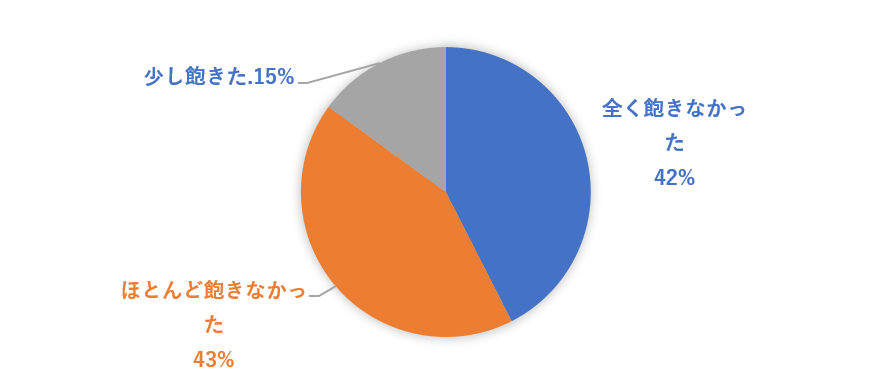

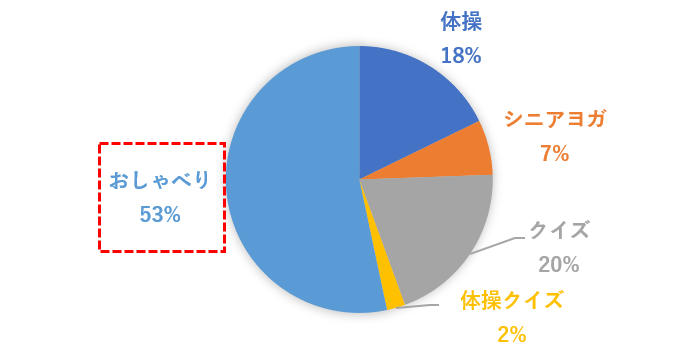

アンケートでは、多くの方が最後まで意欲を持ってロボットアクティビティに参加し、その要因となっているのが、ロボットとのコミュニケーション(おしゃべり)であることがわかりました。

■最後まで意欲をもち、飽きずにレクリエーション体験会に参加いただけましたか。

■どのプログラムが一番楽しく参加できましたか。

今後について

今回のモニター検証結果から、ロボットを用いたアクティビティは、性別を問わず、地域高齢者のコミュニケーションを活性化し、「地域の通いの場」の自立的な運用を支援できるコンテンツであることがわかりました。また、検証を行ったスキームは、ロボットアクティビティに参加するという受動的な立場だけではなく、ロボット操作方法を学び、レクリエーションを進行するという能動的な立場になることによって、「役割をもって参加できるような居場所作り」の一つのモデルケースとなると考えています。

ロボットアクティビティの内容を工夫することで、参加対象は地域の高齢者にとどまらず、子どもたちを巻き込める可能性もあり、コミュニケーションロボットを媒体とした地域の世代間交流のきっかけを作ることもできるのではと考えています。

今後もコミュニケーションロボットの活用によって、高齢者の社会参加と介護予防の両面に貢献することを目指し、ロボットアクティビティの開発を行ってまいります。

- AMED「ロボット介護機器開発・標準化事業(開発補助事業)」について

経済産業省と厚生労働省が連携して策定した重点分野について、介護現場のニーズに基づいて介護の質を向上し、自立を支援するロボット介護機器の開発補助を行う事業です。公募対象となるロボット介護機器は、重点分野のうち、平成29年10月の改訂で追加された、移動支援(装着移動)、排泄支援(排泄予測、排泄動作支援)、見守り・コミュニケーション(コミュニケーション)、介護業務支援(業務支援)の4分野5項目のいずれかの機器になります。(AMEDホームページより引用)