三菱総研DCSは、

心地よい職場環境を整え、

社員一人ひとりが高いパフォーマンスを

発揮できるよう努めています。

ここでは、充実した制度の一部をご紹介します。

完全週休2日制

毎週土日、週ごとに必ず2日の休日が確保されています。また、祝日などもカレンダー通りに休みで、年間で120日以上の休日があります。

年次有給休暇

初年度は14日、2年目以降は19日、5年目以降は20日を付与しています。また、社員一人ひとりが仕事の生産性を高め、ワークライフバランスが取れるようほぼ毎月有給休暇取得奨励日を設けています。

特別休暇制度

毎年の誕生日休暇や、永年勤続を慰労するリフレッシュ休暇、ボランティア活動に参加するための休暇などを用意しており、社員の働きやすさをサポートします。

テレワーク勤務

テレワーク勤務と出社勤務を組み合わせた働き方を導入しており、担当業務により差はありますが、出社区分(出社、またはテレワーク)を選択することができます。オフィス内にはテレカンブースがあり、業務内容によってはシェアオフィスも利用可能で、個人で自由に働く場所を選ぶこともできます。

フレックスタイム制

フレックスタイム制を導入しており(コアタイム:午前11時~午後3時)、社員がメリハリを持って働けるようにしています。帰りが遅くなった日の翌日は遅めに出社したり、閑散期には早く切り上げて帰るなど、一人ひとりが働き方を選択することができます。

時間単位有給休暇

治療のための通院、子どもの学校行事への参加、家族の介護など、社員のさまざまな事情に応じて、取得時間上限はありますが1時間単位(法令上、分単位は不可)で柔軟な休暇を取得できます。

副業

副業については、労働時間管理ルール順守などを条件に承認しています。社員のキャリア形成に対するさまざまな志向に寄り添うことができる体制を整えています。

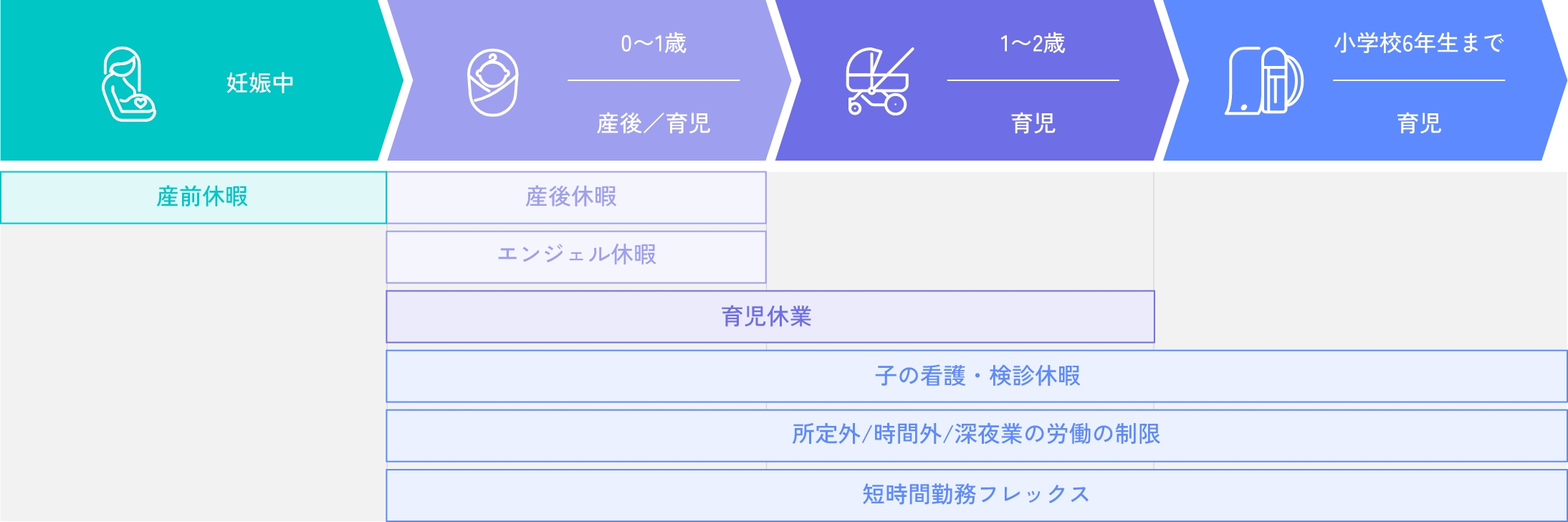

育児

画像をタップで拡大できます

お子様が1歳に達するまで(条件によっては2歳に達した後の4月30日まで)育児休業が取得できます。育児休業中の社員には、社内情報の配信やeラーニングの提供など、職場復帰に向けたサポートもしています。

※ストック休暇:未取得の年次有給休暇を積み立てることができる制度

介護

※本社ビル限定

団体生命保険

制度利用者の声

各種制度を実際に利用した社員たちのリアルな声をご紹介します。

産休・育休を当たり前に取得する空気があり、スムーズに取得できました。

出産に伴い、産休・育休を取得し、長男が1歳の時に復職しました。次男の出産で再び産休・育休を取得。次男が1歳の時に再び時短勤務で復職しましたが、現在はフルタイムで勤務中です。男女問わず、産休・育休を当たり前に取得する空気があり、スムーズに取得することができました。子どもの発熱や早退、自宅療養が月の半分を占めることもありましたが、夫婦ともにテレワーク勤務を活用しつつ、二人で協力して看病しながら働くことができました。

柔軟な働き方ができる制度のおかげで、仕事と生活のバランスが向上しました。

私は、社内のフレックスタイム制度を活用したことで、仕事終わりの時間を趣味に費やせるようになり、プライベートを充実させることができています。また、テレワークも週に3〜4日利用しており、自宅での柔軟な働き方が可能です。このシステムのおかげで、通勤時間が短縮されるだけでなく、家族との時間も増え、仕事と生活のバランスが向上しました。もちろん、導入されているツールを使用してオフィスにいる時と変わらない環境で仕事ができるため、チームメンバーと密に連携しながら円滑に業務を進めることができています。

遠方の人も近くの人も、住宅費補助はうれしい制度です。

私は現在、住宅費補助の支給を受けながらひとり暮らしをしています。当社では、居住形態や会社での職級といった一定の条件に合致していれば、実家から会社までの距離に関係なく住宅費補助を受給できるようになっています。私は実家が遠方にありますが、例えば実家が会社のすぐ近くにあったとしても受給できるため、みんなにとって嬉しい制度になっていると感じます。支給額は住む場所や職級により変わりますが、補助があることにより、家を借りる際に選択肢を広げることができてありがたかったです。週の半分程度はテレワークをしていることもあり、住環境は結構大事なポイントだなぁと実感しています。

※掲載されている情報は、取材当時のものです。

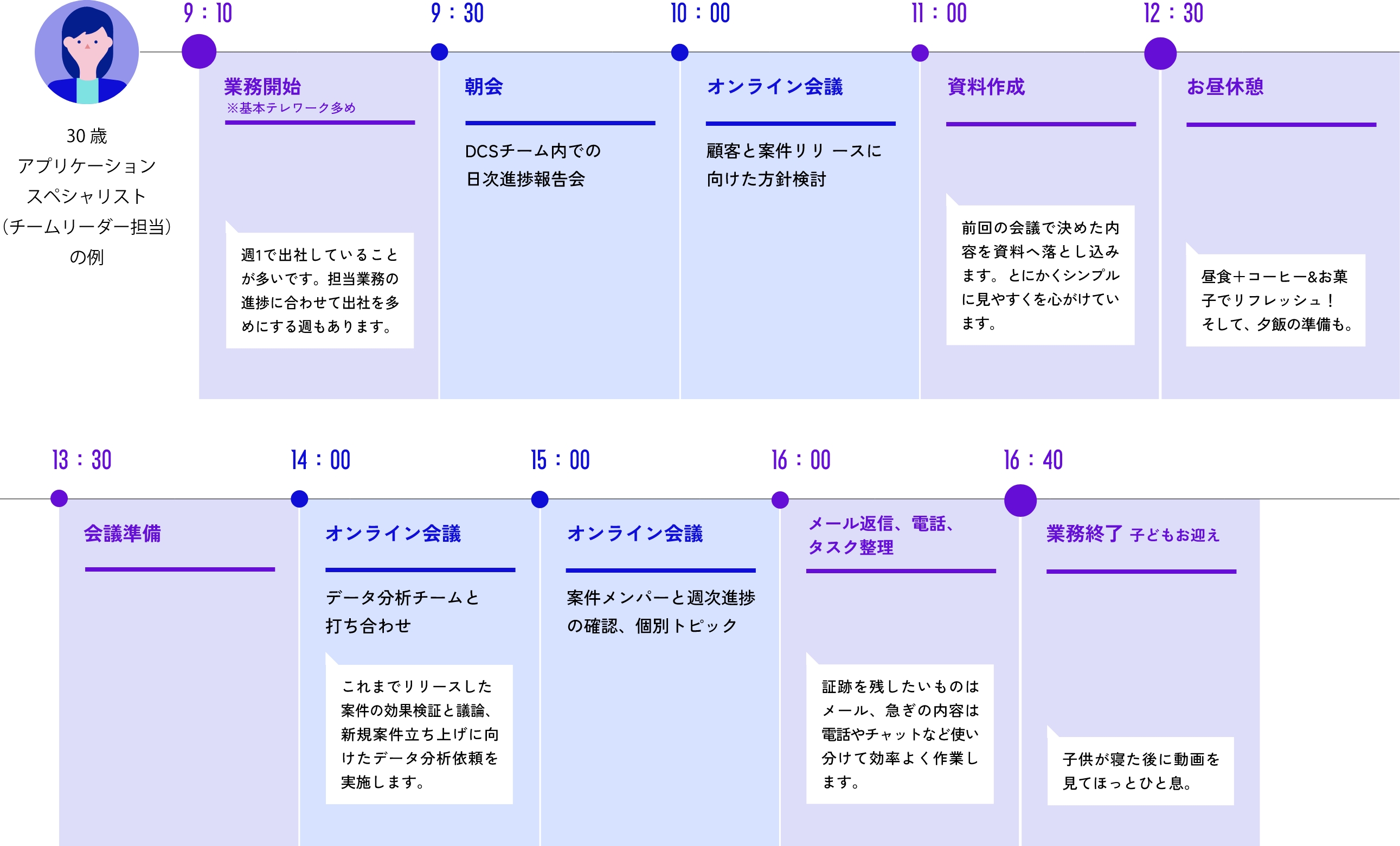

時短勤務の働き方

時短勤務中の社員はどのような一日を過ごしているのか、とある日の30歳・アプリケーションスペシャリスト(チームリーダー担当)のスケジュール例をご紹介します。

画像をタップで拡大できます

仕事と子育ての両立支援として「プラチナくるみん」を取得するなど、

働きやすい環境整備に向けて様々な認定を受けています。

併せて読むと、三菱総研DCSが

もっとわかるコンテンツ