最初の一歩として、自社の現状や現在位置を「評価」し、課題やテーマを明確にすることは重要な取り組みです。

の現状を評価する場合の

の現状を評価する場合の

お悩みの声

-

自社内で評価を行えるメンバーがいない。そもそも評価すべき分析の軸や観点がわからない。

-

自社内で評価を実施したが、業界の基準や同業他社の動向がわからず、自社がどのレベルにあるのか判断できなかった。

-

現行ERPのシステムベンダーに評価を依頼したが、ベンダー自身の自己評価の難しさもあり公平性や納得感に欠ける結果となった。

-

現行ERPの評価を行ったものの、評価結果をシステム刷新にどう活かし、次のアクションにつなげるかイメージできず行き詰まってしまった。

-

次期システムの候補製品を扱っているベンダーに評価を依頼したが、結局、自社製品のセールスポイントや強みを中心とした評価となり、客観性・公平性に欠ける。

-

評価以前に現行の業務やシステムの現状・実態が整理・可視化されていないため、第一歩が踏み出せず、レガシーシステムの刷新検討が進まない。

の現状評価は難しい

の現状評価は難しい

| 自社で行う場合 | 現行システムベンダーが 行う場合 |

次期システム導入予定ベンダーが 行う場合 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| メリット | 自社で行う場合 |

社内の担当者だけで実施できる

比較的、簡易に始めることができる

低コストで実施できる

|

現行システムベンダーが 行う場合 |

現行システムの仕様や課題を理解している

利用されている技術について知見がある

自社の業務についても一定の知見がある

|

次期システム導入予定ベンダーが 行う場合 |

同業他社と比較した事例や評価を引き出しやすい

技術面も先進性がある場合が多く正当な評価を得やすい

比較的、積極的に協力してもらえる場合が多い

|

| デメリット | 自社で行う場合 |

主観的な評価となる傾向がある

専門性が求められる技術面の評価が難しい

他社との比較ができず自社の現在位置の評価が難しい

社内の関係性から正当な評価に躊躇してしまう

|

現行システムベンダーが 行う場合 |

自ら構築した現行システムの問題や課題を指摘しづらい

効果や成果を出すことができた領域の評価に偏りやすい

積極的に評価に協力してもらえない場合も多い

|

次期システム導入予定ベンダーが 行う場合 |

自社の業務理解度が低いため表面的な評価となる

自社製品の優位性を出すため評価の公平性に疑問が残ってしまう

評価結果が結局ベンダー製品のセールス色が強くなってしまう

|

客観的な分析になりづらく、結局正しい現状を理解できない可能性があります。

の評価軸

の評価軸

-

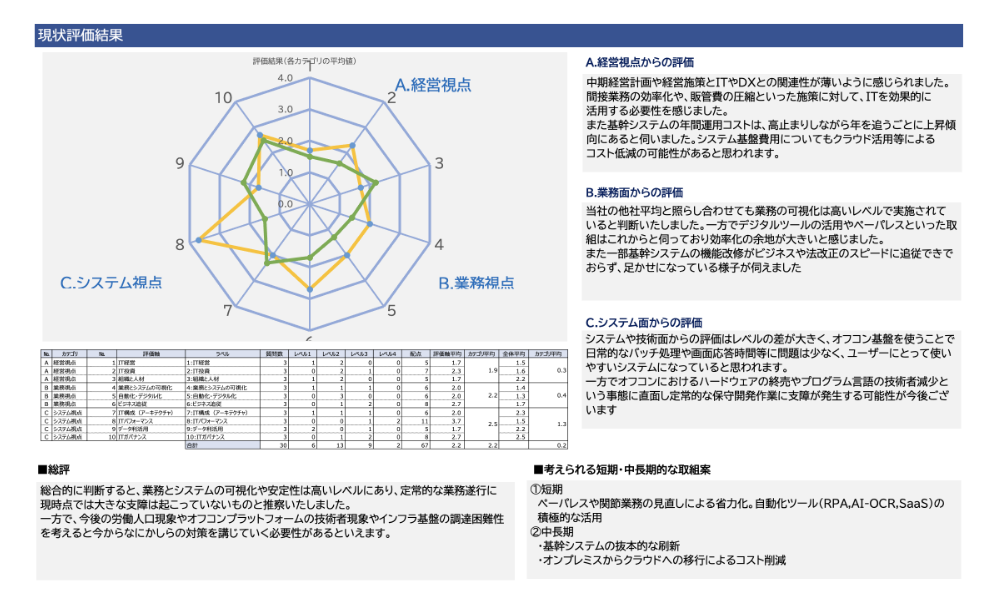

1

IT経営の浸透評価

-

2

ITコストの評価

-

3

業務への適合度

-

4

自動化・デジタル化の推進度

-

5

業務の可視化評価

-

6

組織と人材への浸透評価

-

7

IT基盤・インフラ評価

-

8

レスポンス・性能評価

-

9

データ利活用評価

-

10

システム保守運用評価

-

11

ユーザー向け詳細アンケート・ヒアリングによる評価

12適合ソリューション・システム構成評価

無償版診断評価結果レポート

サンプル画像

現状診断サービス内容

現状診断サービス内容

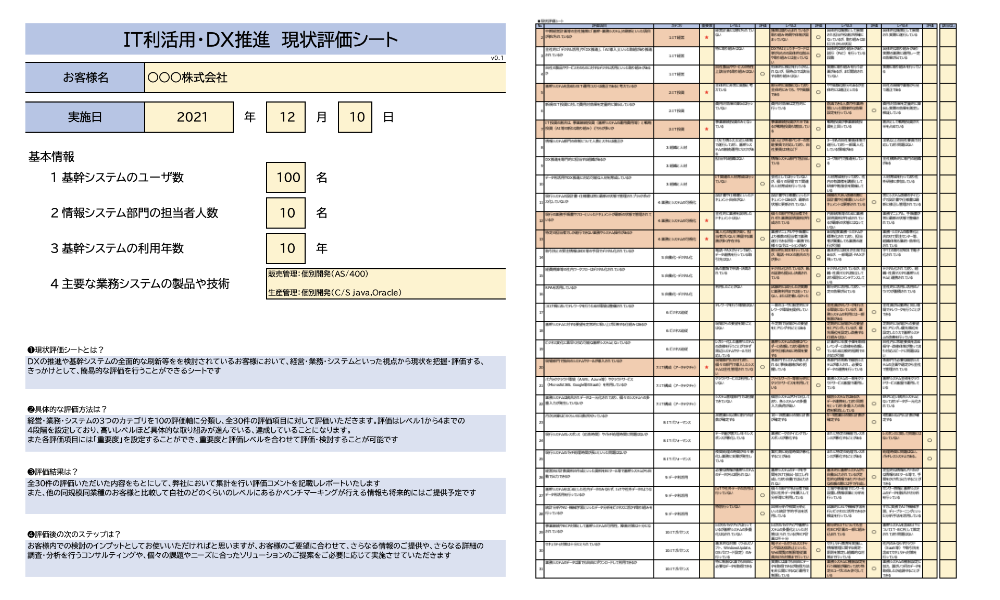

| 有償版 | 無償版 | |

|---|---|---|

| 評価の視点 | 12カテゴリ | 10カテゴリ |

| 対象業務領域 | 別途ご相談 | 販売・購買・生産・在庫・会計 |

| 評価方法 | 対面によるヒアリング(全30問) + ユーザーアンケート・ヒアリング + 各種ドキュメントを受領し評価 |

対面によるヒアリング(全30問) |

| ヒアリング対象 ご担当者 |

情報システム関連部門 ご担当者様 + 情報システム利用部門 代表者様 |

情報システム関連部門 ご担当者様 |

| 評価結果の ご報告 |

対面により実施 | |

| 適合ソリューションや システム構成案の 評価と策定 |

適合可能性のあるソリューション有無やシステム構成案を評価と合わせて策定 | |

| 期間 | 約3カ月 | 約2週間 |

| 費用 | 1千万円~(個別見積) | 無償 |

現状診断サービスの流れ

現状診断サービスの流れ

-

1

フォームよりお申込み

-

2

面談日程のご調整(弊社より連絡)

-

3

評価に関するご要望ヒアリング

-

4

お見積りの提示とご契約

-

5

対面によるアンケートとヒアリング(情報システム関連部門)

※当社コンサルタントが2名参加、情報システム部門ご担当者様に約90分 -

6

対面によるアンケートとヒアリング(ユーザー部門)

※ヒアリング実施回数と対象部門は別途調整 -

7

診断結果資料のとりまとめと作成

-

8

対面による診断結果のご説明

-

9

アフターフォロー対応

※必要に応じて、社内展開・説明のご支援や後続のコンサルティングご提案

現状診断サービス利用者の声

現状診断サービス利用者の声

-

システム部門だけでなく多面的な観点からERPを評価したかった。正直、うまくいっていない部分も多かったため、課題を出し切るのによかった。既存のベンダーでは、責任問題になる可能性があるので課題を正確に共有できず、次のあるべき姿を描くのに有益だった。

-

基幹システムの刷新から10年以上経過しており、次期システムを検討するにあたって自社の業務とシステムを客観的に評価し意見してもらったので、システム刷新の目的やねらいを明確にするための論点を整理するきっかけとして活用できた。

-

社内にシステム刷新の必要性や根拠を説明するための有用なインプットを短期間で得ることができた。単なる老朽化以外にも次期システムに求める期待効果やDX推進という位置づけのなかで、検討を進める必要性を実感した。

現状は自社で個別開発をした独自システムですが、評価は可能ですか?

無償版を実施したのちに、有償版を別途実施することはできますか?

現状評価を行った後の、次期システム導入に向けた支援も可能ですか?

-

ERP(基幹システム)刷新を見据えた意思決定に際して全体感と網羅性のある評価をしたい

-

ERP(基幹システム)刷新に向けて客観的なレポートを意思決定の根拠としたい

-

経営層に向けて基幹システム刷新の必要性を根拠を持って説明したい