コラム

進む賃金再編と、手当見直しのポイント

2025年9月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット

HR第1部大橋 純也

新卒で三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に入社し、以来組織人事領域のプロジェクトに従事。

物価上昇や人手不足への対策として、日本企業において賃金制度の見直しが進んでいる。基本給を引き上げるベースアップだけでなく、賃金制度全体の在り方を見直す賃金再編の動きも確認される。本コラムでは賃金再編が進む背景を整理し、注目される手当の見直しについて、実務上のポイントを紹介する。

① 賃金再編が進む背景と、手当が注目される理由

厚生労働省の令和4年就労条件総合調査による、賃金制度の改定状況を見ると、平成31年から令和3年にかけて「職務・職種などの仕事の内容に対する賃金部分の拡大」、「学歴、年齢・勤務年数に対応する賃金部分の縮小」を回答した企業はいずれも増加した。職務に応じたメリハリある賃金制度へ転換しようとする傾向がうかがえる。こうした中、前回調査から最も回答割合が増加した項目が手当の見直し(「手当を縮減し基本給に組入れ」)である。

実際に筆者がご支援した企業でも手当を見直すケースは多く、その理由は大きく2点あると推察する。まず、職務に応じた賃金再編に合わせ、職務内容に関係しない手当が見直し対象になりやすい点である。次に、就労環境の変化から、支給の必要性が薄れた手当がある点である。例えば、配偶者手当について、「職務内容との関係性が低い」「共働き世帯の増加により支給の必要性が薄れた」ため見直す、といったケースが考えられる。

【図表1】賃金制度の改定状況(令和4年就労条件総合調査より抜粋の上、作成)

| 対象調査 | 改定内容の種類(複数回答) 単位:% | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 職務・職種などの仕事の内容に対する賃金部分の拡大 | 職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大 | 業績・成果に対応する賃金部分の拡大 | 学歴、年齢・勤続年数に対応する賃金部分の縮小 | 手当を縮減し基本給に 組入れ |

|

| 令和4年調査計 | 65.7 | 51.7 | 42.8 | 12.7 | 18.0 |

| 平成29年調査計 | 59.8 | 52.1 | 45.3 | 9.6 | 11.1 |

| 回答割合増減 | +5.9 | -0.4 | -2.5 | +3.1 | +6.9 |

② 手当見直しにおける、実務上のポイント

第①章で述べた通り、職務に応じた賃金再編のトレンドに加え、現在の就労環境を考慮し、手当が見直し対象として注目されている。では、実際に手当の見直しはどう進めるべきか。支給対象者や想定される費用を踏まえながら、以下のステップを推奨する。

STEP1:賃金制度改定のコンセプトをたてる

賃金制度は、企業の理念や目標の達成に貢献する従業員を厚遇できる制度とすることが一般的である。そのため、まずは企業方針と合致するような賃金制度改定のコンセプト(何を目指して賃金制度を改定するのか)をたてることを勧める。企業方針と賃金制度の改定方針を合致させることで、個別の手当の改定にも一貫性を持たせることができるだろう。

STEP2:コンセプトに基づき、見直す手当を選定する

STEP1で設定したコンセプトと、現在支給されている手当を照らし合わせ、見直しの対象とする手当を選定する。「職務に応じたメリハリのある処遇」をコンセプトとすれば、職務内容と関係性が低い手当は廃止・縮小を目指すが、「生活費高騰に対し賃金制度で支援する」コンセプトとすれば、例えば、生活保障的な側面が強い家族手当や子ども手当を拡大することも考えられる。コンセプトとの整合性が重要となる。

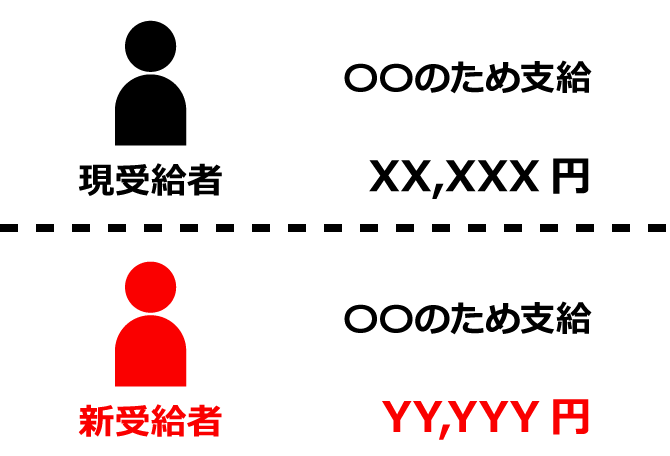

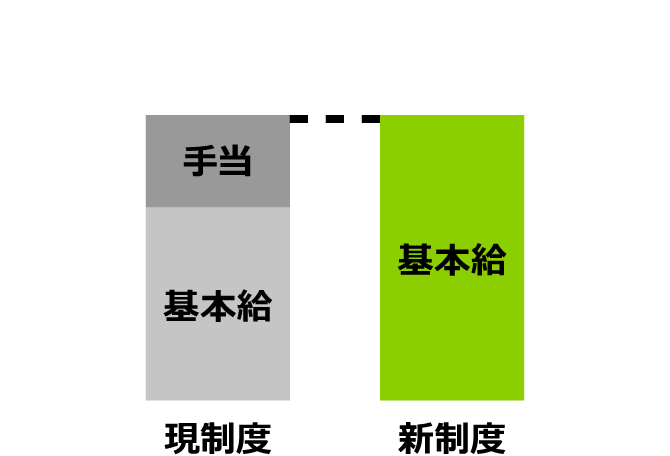

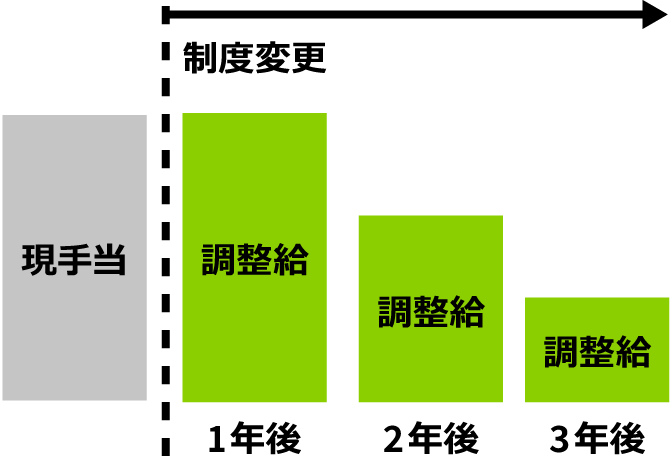

STEP3:具体的な見直し方法を検討する(※1)

STEP2で見直し対象とした手当について、「増額」「縮小」「廃止」などの対応方針を決定する。特に、手当の「廃止」は不利益変更にあたるため、注意が必要である。基本給への組み入れや調整給の支給により、対象者への不利益の程度が大きくならないよう対応することが望ましい。手当の廃止により生じた原資を基本給や賞与など他の給与に再分配し、年収水準を保つことも、有効な手段となるだろう。

(※1)実際には「新設」や「増額」、「現状維持」といった見直し手段もあるが、本コラムでは、現在既に支給されている手当に着目し、「縮小」「廃止」時のポイントに絞り、記述している。

【図表2】手当に対する具体的な見直し方法と、注意点

| 縮小 | 廃止 | ||

|---|---|---|---|

| 見直し方法 | 支給要件の見直し | 基本給へ組み入れる | 数年の移行期間を経て、廃止する |

| 具体的な対応方法 |

|

|

|

| 具体的な見直しイメージ |

|

|

|

| 見直し時の注意点 |

|

|

|

現在の環境に応じた賃金制度の変更が求められる一方、手当の見直しは注意すべき点が多い。まずはコンセプトを定め、見直しの方向性を確立させたうえで、丁寧な移行対応を検討するとよいだろう。

【参考文献】

- 厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」

- 厚生労働省「『配偶者手当』の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)」

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html)

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部

組織人事ビジネスユニット

HR第1部大橋 純也(おおはし じゅんや)

-

経歴

新卒で三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に入社し、以来組織人事領域のプロジェクトに従事。

-

プロジェクト実績

基幹人事制度構築支援

専門人材獲得に向けた制度高度化支援

人事制度導入後のアドバイザリー業務 等 -

専門領域

組織人事領域全般。特に基幹人事制度設計構築。