コラム

「精神障害の認定過去最多」

「メンタルヘルス対応の新しい取組」等、

人事労務関連レポート2025年8月号

2025年8月

仕事上のストレスが原因で起こるトラブルと、その対策などを解説する。

◆トピックス

- 精神障害の労災認定 過去最多 初の1,000人超へ

- メンタルヘルス対応の新しい取組『さんぽほう認証』

- 社会保険労務士法の改正について

- キャリアアップ助成金に新コースが創設されます

- 教育訓練休暇給付金が10月1日から開始されます

- 10月から19歳以上23歳未満の被扶養者の条件が一部変更されます

- 公益通報者保護法が改正されました

- 個別労働紛争解決制度の施行状況について

精神障害の労災認定 過去最多 初の1,000人超へ

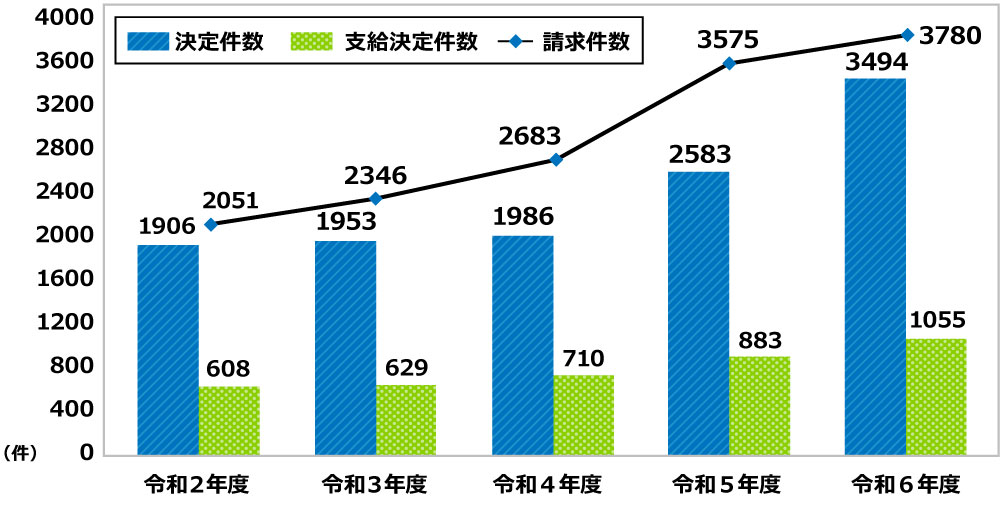

仕事上の強いストレスが原因で精神障害になり、労災と認められた人が2024年度は1,055人と、これまでで最も多くなったことが厚生労働省の調査で分かりました。精神障害により労災と認められた人は6年連続で過去最多となり、初めて1,000人を超えました。このうち、自殺した人は未遂も含めて88人で、前年度に比べて9人増加しました。約3,500件の精神障害の労災認定申請のうち約30%の1,055件が労災認定されました。

労災と認められた原因としては、「上司などからのパワハラ」が最も多く、次いで「仕事内容・仕事量の大きな変化」、「顧客や取引先などからの著しい迷惑行為(いわゆるカスハラ)」、「セクハラ」、「業務に関連した悲惨な事故や災害の体験や目撃」などの順でした。カスハラは2023年度から原因項目に追加され、初めて通年で集計した今回は、全体で3番目の多さとなりました。カスハラが原因で精神障害になった108人のうち、78人が女性という結果になりました。一方、長時間労働による脳出血や心筋梗塞など過重な仕事が原因で労災と認定された人は前の年度に比べて25人増加しました。

≪業務災害に係る精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移、原因内訳≫

業務災害に係る精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移

| 労災の原因 | 人数 |

|---|---|

| 上司などからのパワハラ | 224人 |

| 仕事内容・仕事量の大きな変化 | 119人 |

| カスハラ(顧客や取引先などからの著しい迷惑行為) | 108人 |

| セクハラ | 105人 |

| 業務に関連した悲惨な事故や災害の体験や目撃 | 87人 |

【私傷病におけるメンタルヘルスの状況】

企業における長期私傷病の割合は従来、悪性腫瘍と身体的な疾患が多かったが、現状では精神疾患の割合が多くなっています。したがって企業におけるメンタルヘルス対策は重要な経営課題として認識されています。ただ、実際の職場においては、その対策が形骸化し、十分な効果を上げていないケースも少なくありません。メンタルヘルスは定量化が難しく、多面的かつ主観的な要素を含むため、本質的な改善にはつながらないと考えられます。毎年実施されるストレスチェックはメンタルヘルス対策を考えるうえで重要な資料となります。現状ではストレスチェックを実施すること自体が目的化してしまい、フォロー体制が不十分なため、せっかくの資料としての意義が活かされていません。ストレスチェックの厚労省の質問項目のフルバージョンを使用することで組織的課題を把握しメンタルヘルス対策に資することができると指摘されています。さらに工夫して問題点や不備の指摘・是正だけでなく、従業員や組織の「強み」や「良い面」を積極的に評価し、ポジティブなフィードバックを通じてエンゲイジメントを高める施策に発展することがより望ましいです。こうした取り組みに関連する新しい認証が発表されました。次項目に紹介いたします。

メンタルヘルス対応の新しい取組『さんぽほう認証』

メンタルヘルス対策は従業員が心身ともに健康で、いきいきと働ける職場環境を整備することですが、従来の一般的な監査システムでは「問題を発見し、是正する」ことに注目が集まりメンタルヘルスへの理解や改善意欲を損なうことになりかねませんでした。こうした課題意識に基づき、日本産業保健法学会が新たに構築した認証スキームが「個性的な心の健康対策を実施する優良企業認証(略称:さんぽほう認証)」です。本認証制度は、人事労務管理、特にメンタルヘルス状況を主な評価対象とし、企業の強みを積極的に評価する仕組みです。「認証」というとどうしても評価が減点形式になり、「できていないこと」に注目してしまいがちですが、この認証は「できていること」や「会社の強み」に光を当てていることが革新的です。

認証の審査では、企業の管理職に対するヒアリングと、従業員への匿名アンケートという二つの視点から現場の実態を把握します。管理職の取り組み姿勢と、従業員のリアルな声の両面から職場の実態を把握し、効果的な改善につなげていくことを目的としています。

企業のメンタルヘルス不調への対策は、長期的な休職や生産性低下の予防という観点からも喫緊の課題です。さんぽほう認証は、企業それぞれの個性や強みを評価し、対外的な信頼向上とともに従業員のエンゲイジメント向上にも寄与します。また、審査後には改善のヒントとなるフィードバックや、専門家による実践的なアドバイスも得られます。

社会保険労務士法の改正について

令和7年6月18日、「社会保険労務士法の一部を改正する法律案」が第217回通常国会の参議院本会議で可決、成立しました。(施行日:令和7年6月25日)

改正項目の一部は以下の通りです。

1. 社会保険労務士の使命に関する規定の新設

法第1条において、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」と明記されました。改正前は、社会保険労務士の役割として「目的とする。」とされており、目的規定としていたところ、今回の法改正で使命とする使命規定に変更されました。この変更規定により弁護士等、先行士業と同様の使命規定が法1条に明記されたことになります。

2. 労務監査に関する業務の明記

社会保険労務士の業務範囲に、「労働・社会保険法令、労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が明記されました。「労務監査」の類型の監査として「ビジネスと人権」に対応する「社会監査」を弊所では、一般社団法人と協業提携業務を結び、令和6年よりこの社会監査に参画し外国人技能実習生を中心に監査業務を行ってきました。「技能実習制度」から「育成就労制度」への法改正により、繊維産業では、日本国内において引き続き外国人を就労させるために「社会監査」が必須となりました。

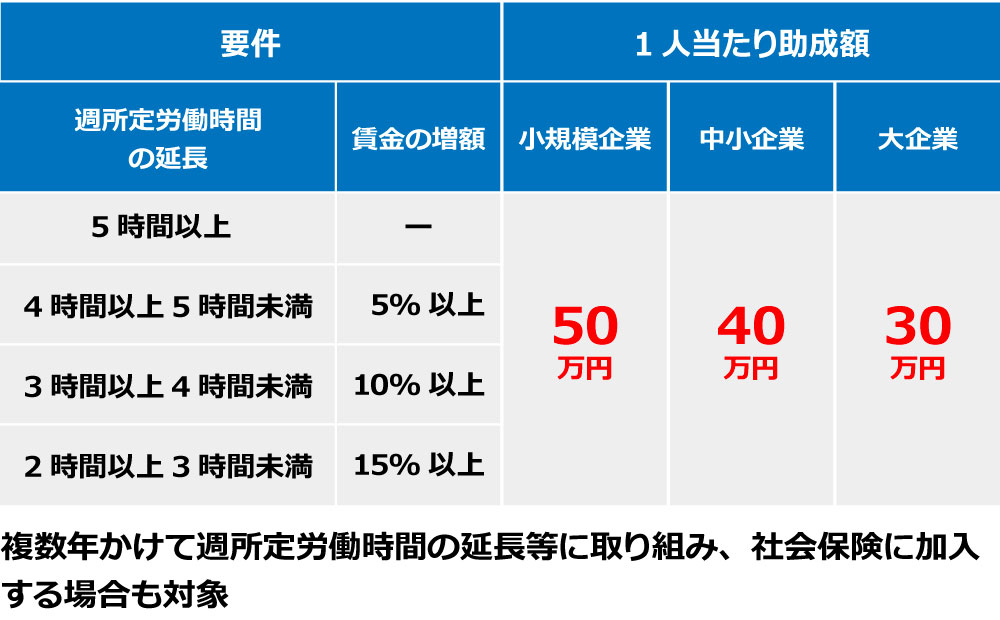

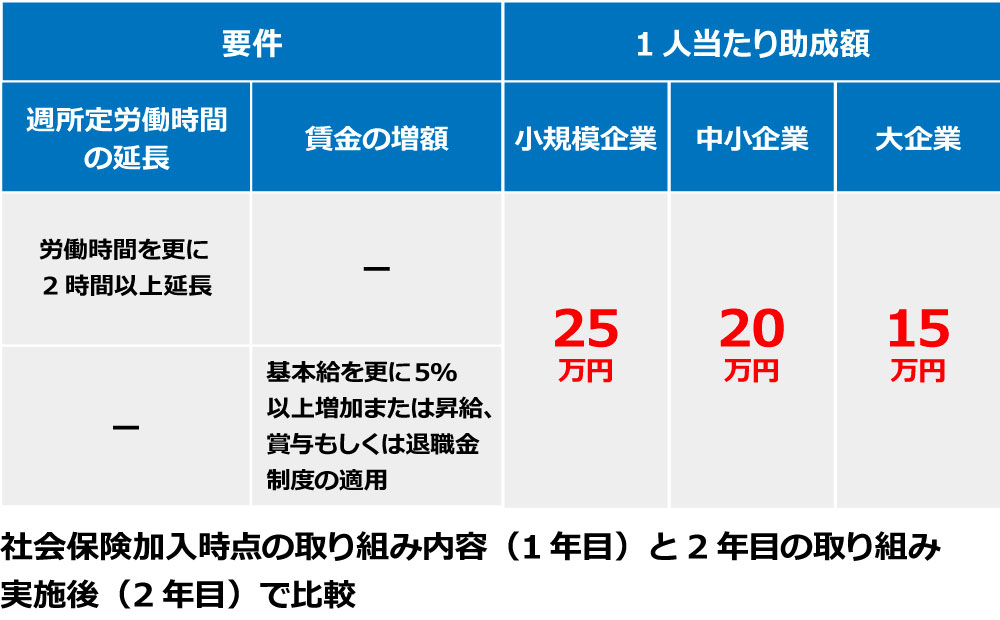

キャリアアップ助成金に新コースが創設されます

2025年7月1日よりキャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」(以下「新コース」)が創設されました。労働者が社会保険の適用を受ける際、所定労働時間をさらに延長することなどによって手取りが減らないような取り組みを行った事業主に対し、該当労働者一人につき最大75万円を助成します。現行の「社会保険適用時処遇改善コース」(以下「現行コース」)と比較すると一人当たりの助成額が増加しています。

新コースの助成金を受けるには、事前にキャリアアップ計画書を労働局へ提出し、取り組みを6か月間継続した後2か月以内に支給申請をするという従来のキャリアアップ助成金申請と同様の流れを取りますが、現行コースの計画届を出している場合は改めて計画届を提出する必要はなく、支給申請の際に新コースでの申請をすることができます。現行コースは令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合を対象としているため、令和8年度以降に社会保険の適用を行った場合は対象とならず、新コースを活用する必要があります。

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。

詳細は、下記URLをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf

教育訓練休暇給付金が10月1日から開始されます

2025年10月1日より雇用保険の給付として新たに「教育訓練休暇給付金」が開始されます。従来の教育訓練給付金が教育訓練にかかる費用の一部として支給される給付金であるのに対し、教育訓練休暇給付金は労働者が自発的に教育訓練に専念するために、離職することなく就業規則等に基づく休暇を取得して仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費の支援として支給される給付金です。事業主は事業所管轄ハローワークに被保険者からの申出があった旨、ならびに当該被保険者の休暇期間や賃金支払状況等を届出します。ハローワークより本人申請用の書類が発行されるため、事業主はその書類を被保険者へ交付します。被保険者は自身の居住地所管轄ハローワークに申請し、認定後は30日ごとに申告・受給するというのが大まかな手続きの流れとなります。具体的な内容等につきましては下記URLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html10月から19歳以上23歳未満の被扶養者の条件が一部変更されます

厚生労働省は19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定について、2025年10月1日以降、年間収入の要件を130万円未満から150万円未満に引き上げる内容の通知案を公表しました。

令和7年度税制の改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者の税扶養の収入要件が150万円未満に引き上げられたことを受け、健康保険の被扶養者認定における条件を揃えた形です。

令和7年10月1日以降に適用されるため、それ以前の期間について遡って扶養認定を受ける場合は、従来の130万円未満という基準が適用される点には注意が必要です。またこの改正とその前提となる税扶養制度の改正は学生アルバイトの勤労時間を増やすことを想定しています。なお、被扶養者の条件は年齢であり、学生であるかどうかは問いません。

公益通報者保護法が改正されました

2025年6月11日に公益通報者保護法の改正法が公布されました。(公布から1年6月以内の政令で定める日に施行予定であり、2026年には施行されます)

今回新たに盛り込まれた内容は以下のものになります。

- 公益通報を理由とした解雇、懲戒処分に対する刑事罰の導入

- 通報後1年以内の解雇、懲戒に関しては公益通報を理由としたものと推定する制度の新設

- 違反事業者が勧告に従わない場合の命令権及び違反時の刑事罰の新設

- 立入検査権限、事業者の虚偽報告や検査拒否に対する刑事罰の導入

- 公益通報者の範囲にフリーランスを追加

- 公益通報を妨害する行為、公益通報者を探索及び特定する行為の禁止

- 公益通報を理由とした一般職の国家公務員等に対する不利益な取扱の禁止及び、前述に違反して分限免職又は懲戒処分にした者に対する直罰制度の新設

今回は、2022年時の改正で、労働者数が301人以上の企業に内部通報制度の整備義務が課せられてから初めての法改正となりました。公益通報者を保護するための新たな制度の新設や刑事罰の導入が行われたものの、公益通報者の範囲が狭かったり、公益通報者に過度な精神的、経済的負担がかかっていたりと未だ制度の整備が十分なものとは言えない点があるのが実情です。

今回の改正についての概要は下記より確認することができます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/consumer_partnerships_cms205_250611_01.pdf

個別労働紛争解決制度の施行状況について

厚生労働省より、令和6年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。

総合労働相談件数は5年連続で120万件を超え高止まりの状態に、助言・指導の申出件数及びあっせんの申請件数は令和5年度より増加した結果となりました。民事上の個別労働関係紛争における相談では「いじめ・嫌がらせ」が最多、助言・指導の申出件数では「労働条件の引下げ」が最多、あっせんの申請に関しては「解雇」が最多となっています。また、令和4年4月に改正労働施策総合推進法が施行されたことにより、職場におけるパワーハラスメントは民事上の個別労働関係紛争の相談件数には計上されなくなっていますが、件数は増加傾向にあります。