コラム

「社会保険加入企業規模撤廃の方向性」

「技能実習に代わる育成就労制度」等

人事労務関連レポート 2024年8月号

2024 年8 月14 日

「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」において、社会保険加入企業規模撤廃の方向性などの議論が行われてきました。働き方への影響などが懸念されます。現時点での情報をお届けいたします。

◆トピックス

- 短時間労働者の社会保険加入 企業規模撤廃の方向性

- 技能実習に代わる新制度「育成就労制度」について

- 雇用保険法 改正事項

- 解雇無効で勝訴の労働者4割近くが復職

- テレワーク環境下での長時間労働で労災認定

- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

- 改正育児・介護休業法 省令案・指針案公表

短時間労働者の社会保険加入 企業規模撤廃の方向性

【厚労省有識者懇談会における議論】

社会保険(健康保険・厚生年金保険)においては、近年、適用範囲の見直しが行われてきたところ、厚生労働省が招集した「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」において、今年2月以降議論が行われてきました。7月1日に行われた8回目の懇談会においては、これまでの議論のとりまとめ案が示されました。

議題の1つである短時間労働者に対する社会保険の適用拡大については、現在、週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たした人について、従業員(被保険者)数100人超の企業で加入が義務化されているところ、今年10月からは対象が従業員(被保険者)数50人超の企業に拡大されます。懇談会では、この企業規模要件を撤廃するほか、5人以上の個人事業所では、現在非適用となっている飲食や宿泊業なども含めて全業種を対象にするべきだとの考え方が示されました。企業規模の撤廃でパート労働者130万人程度、個人事業所の業種の追加で30万人程度が対象になるとみられています。実施時期など具体的な改正案は、厚生労働省社会保障審議会の年金部会で年末までに詰め、2025年の年金制度改正に向けて厚生労働省で最終案をまとめる予定です。

【働き方への影響】

社会保険に加入した場合、保険料負担が発生し、手取り収入が減少するほか、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者の対象から外れ、さらに、配偶者の会社から配偶者手当が受け取れなくなるケースがあります。こうしたデメリットを避けるため、直近で配偶者のいる女性パートタイム労働者の21.8%が就業調整を行っているとされる(厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」)ところ、さらに、新たに加入対象となるパート労働者等の就業調整の動きが広がることも予想されます。

【今後の適用拡大の検討にあたり考慮が必要な事項】

ここ数年で人手不足感が高まっています。就業調整により人手不足の傾向が強まる可能性があることも考慮が必要です。また、懇談会では、労働時間要件のほか、賃金要件(月額8.8万円)の引き下げも検討されましたが、年収換算で106万円相当という額が意識されている一方、最低賃金の引き上げに伴い、労働時間要件を満たせば賃金要件も満たす場合が増えてきていることから、こうした点も踏まえて検討する必要があるとされました。さらに、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入基準(年収130万円未満)や健康保険の標準報酬月額の下限である5.8万円の見直しの必要性も指摘されています。

【国民年金第3号被保険者制度の見直しとの関係】

女性を取り巻く環境が変化する中で、社会保険の適用拡大を進めることで、第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくことが必要であると指摘されています。一方、第3号被保険者に新たに保険料負担を求める場合、免除や未納となり将来低年金となる可能性があるという指摘もされています。さらに、第3号被保険者の中には、育児や介護、病弱等の理由により、就業に一定の制約を持つ人や、第3号被保険者制度を前提に生活設計をしてきた人が含まれており、こうした人への配慮等も含め、今後制度の在り方を総合的に議論していく必要があります。

技能実習に代わる新制度「育成就労制度」について

先月号にも掲載したとおり、「技能実習」に代わる「育成就労」の創設などを盛り込んだ入管法と技能実習法の改正が成立しました。従来の技能実習制度が、人材育成を通じた技能移転による国際貢献を目的としていたのに対し、新制度は人材確保及び人材育成を目的としており、原則3年間の就労を通じ、特定技能1号水準の人材を育成するとしています。背景には、深刻な我が国の労働力不足と、現在技能実習生や特定技能外国人が経済社会の重要な担い手となっている実態から、特に地方経済・地方産業において、外国人材がより貴重な労働力になっていくことが確実であること、また近隣諸国・地域(台湾、韓国)との人材獲得競争が激化しており、外国人材の確保が困難になるおそれがあることが挙げられます。

| 技能実習制度 | 育成就労制度 |

|---|---|

| 長期にわたり産業を支える人材の確保が困難 ▸対象となる職種・分野の特定技能との不連続 ▸職種が細分化 ▸実習終了後は帰国するのが制度上の原則 |

長期にわたり産業を支える人材を確保 ▸特定技能1号水準の人材を育成するための制度に 受入対象分野は特定産業分野と原則一致 ▸受入れ見込み数を適切に設定 ▸外国人が地域に根付き、共生できる制度に |

| 外国人にとって魅力を感じにくい制度 ▸キャリアパスが不明瞭 ▸労働者としての権利保護が不十分 転籍は原則不可 ▸不適正な送出し、受入れ、監理辞令の存在 不適正な受入れ機関や管理団体による人権侵害事案の発生 送出機関による高額な手数料徴収等 ▸失踪問題、ブローカーの介入の問題 |

外国人に魅力のある制度で「選ばれる国」へ ▸キャリアアップの道筋を明確化 ▸労働者としての権利性の向上 要件を満たせば転籍可能 ▸関係機関の要件等を適正化 受入れ機関や監理支援機関の要件を適正化、 悪質な送出機関を排除 ▸ブローカー対策を適切に ▸受入れ機関における人材流出等への懸念にも配慮 |

雇用保険法 改正事項

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、また、共働き・共育ての推進に資する施策の実施のため、雇用保険法が改正されました。

● 雇用保険の適用拡大(施行期日2028年10月1日)

雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し適用を拡大。

● 教育訓練やリ・スキリング支援の充実

- 自己都合離職者が、自ら一定の教育訓練を受けた場合は給付制限期間を解除(施行期日2025年4月1日)

- 教育訓練給付の拡充(施行期日2024年10月1日)

教育訓練給付金の給付率の上限の引き上げ(70%→80%)

専門実践教育訓練給付金について、受講後に賃金が上昇した場合、更に10%を追加支給する。

特定一般教育訓練給付金について、資格取得し就職等した場合、受講費用の10%を追加支給する。 - 在職中に教育訓練のため休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため教育訓練休暇給付金の創設 (施行期日2025年10月1日)

● 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保(施行期日2025年4月1日、一部公布日施行)

● その他の改正(施行期日2025年4月1日)

- 令和6年度末の暫定措置だった雇止めによる離職者の基本手当の給付日数の特例、地域延長給付、教育訓練支援給付金の2年間延長。また、教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60%とする。

- 就職促進給付のうちの就業手当の廃止、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる

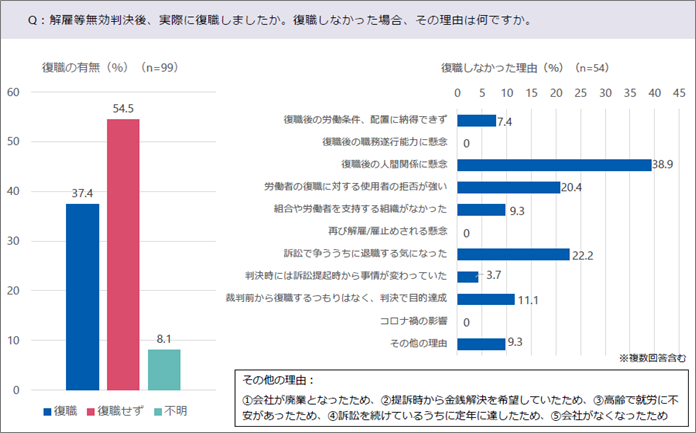

解雇無効で勝訴の労働者4割近くが復職

※(出所)厚生労働省「労使双方が納得する雇用終了の在り方について」より

独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が弁護士に行った調査で、会社に不当解雇されたとして裁判を起こし、勝訴した労働者の37.4%が勝訴後に復職していたという結果であったことが内閣府に設置された規制改革推進会議(働き方・人への投資 ワーキング・グループ)において示されました。復職した労働者のうち、81.1%が継続就業しています。一方で復職しなかった主な理由としては「復職後の人間関係に懸念」(38.9%)「訴訟で争ううちに退職する気になった」(22.2%)「労働者の復職に対する使用者の拒否が強い」(20.4%)などが多く挙げられました。また、復職後に退職した理由としては「使用者からの嫌がらせ」「職場に居づらくなった」「職場の同僚の嫌がらせ」が主な理由となりました。上記の調査は解雇無効時に実態として復職できないケースに労働者の選択肢を確保する観点から金銭救済制度の検討の中で調査されました。議論の中で4割となったのは意外であるとしつつ、中小企業においては退職が大半であるという意見がありました。今回の規制改革推進会議では中小企業に限らず、職場復帰は感情面、実務面でハードルが高く、労働者にとっても良い結果になるとは限らないため、労働者の選択肢の多様化、紛争解決の予測可能性の向上などの観点からより議論を進めていくとしています。

テレワーク環境下での長時間労働で労災認定

横浜市内の外資系補聴器メーカーに勤務の50代女性が、適応障害を発症したのは、テレワークでの長時間労働が原因だとして労災認定されました。女性の勤務先は、新型コロナの感染拡大を機にテレワークを導入しましたが、同時期より、社員の退職が続き、新しい決算システム導入等で業務量が増えていきました。

女性は、会社に過重労働を相談していたものの適切な対応はなく、逆に会社からは「労働時間を報告しない」よう指示があり、指示や連絡も頻繁に届き、早朝、深夜の対応や休日出勤も余儀なくされていました。

管轄労働基準監督署は、女性の直前2か月の残業時間が精神疾患の労災認定基準において「恒常的長時間労働」とされる1か月あたり100時間を上回っていたということで、労災認定するとともに、会社に是正勧告を出し指導を行いました。また、女性の勤務形態は「事業場外みなし労働時間制」になっていましたが、厚生労働省のガイドラインでは、テレワークで同制度を適用するには、通信機器による上司などの指示に即応する義務はなく、随時上司からの具体的な指示に基づいて業務をしないことが要件となっています。女性は上司より1時間に数回、指示を受けてパソコンから離れられない状況であったため、同制度の適用も違法と判断しました。

本件により、「本来柔軟な働き方ができるテレワークが悪用されると、長時間労働や心身への大きな負荷に繋がる」ことが浮き彫りになりました。

総務省の通信利用動向調査によりますと、テレワークは、2022年には導入企業が51.7%に増加する一方で、連合が2020年に行った調査では、「出勤時の勤務よりも長時間労働になることがあった」という回答が51.5%を占め、「仕事とプライベートの時間の区別がつかなくなることがあった」という回答が71.2%にのぼるなど、適切な労働時間管理をどう実現するかが、課題になっています。テレワークは、出社より負担が軽いと安易に考えず、労働時間を正確に把握し、長時間労働防止を徹底する対応が必要とされています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

先月号にも掲載したフリーランス・事業間取引適正化等法では、フリーランスに業務を委託する特定業務委託事業者に、取引の適正化のほか、フリーランスの就業環境の整備を求めています。特に、フリーランスが育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をする、フリーランスに対するハラスメント行為等に係る相談対応等必要な体制整備を講じる等が義務付けられている点は注目に値します。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

「共働き・共育て」及び育児期を通じた柔軟な働き方の推進のため、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が6月12日に公布されました。(施行期日2025年4月1日)

● 出生後休業支援給付の創設

両親とも子の出生直後の一定期間以内に、それぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、被保険者の休業期間について最大28日間、通常の育児休業給付に「休業開始時賃金の13%相当額」を上乗せして受けられる支援制度です。通常の育休支給額が「休業開始時賃金の67%」であることから、合算して80%となるように制度設計され、(社会保険料や税等の控除を考慮すると、給与所得者の手取り額は、一般的に総支給額の80%)つまりは一定期間、休業前の賃金(手取り10割相当)を保証する意図があります。

● 育児時短就業給付の創設

2歳未満の子を養育する雇用保険被保険者が時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。

● 子ども・子育て支援特別会計(いわゆる「こども金庫」)の創設

子ども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、子ども・ 子育て支援特別会計が創設されます。

改正育児・介護休業法 省令案・指針案公表

5月31日に公布された改正育児・介護休業法について、省令および指針の案がパブリックコメントに付されています。省令案の主なポイントは以下の通りです。省令は9月ごろ公布され、その後詳しいリーフレットやモデル育児・介護休業規程が公開されることが見込まれます。

● 子の看護等休暇の取得事由

・感染症に伴う出席停止 ・入園、卒園または入学の式典その他これに準ずる式典

● 介護に直面する前の早期の両立支援等に関する情報提供を行う期間(以下のいずれか)

・40歳に達した日の属する年度の初日から末日まで

・40歳に達した日の翌日から起算して1年間

● 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置のうち、「在宅勤務等の措置」の要件

・1日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができること

・1月につき1週間の所定労働日数が5日の労働者については10労働日、5日以外の労働者については、1週間の所定労働日数に応じた労働日とする

・時間単位で利用でき、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続して利用するものであること